連日の報道のとおりNZの地震で起きた悲惨なことはとても心が痛みます。

地震が悪いのではありません。この地震に耐えることのできない物を作った、また放置している「私達、人」に問題があるのでしょう。 天災というだけでは片付けられません。

連日の報道のとおりNZの地震で起きた悲惨なことはとても心が痛みます。

地震が悪いのではありません。この地震に耐えることのできない物を作った、また放置している「私達、人」に問題があるのでしょう。 天災というだけでは片付けられません。

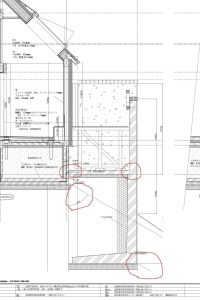

土台敷きが行われる現場。現場でこのようにドリルで穴開けがされる。

土台敷きが行われる現場。現場でこのようにドリルで穴開けがされる。

朱鷺が保護ゲージの中で小動物に襲わた原因が明らかになるにつれて、その保護ゲージの甘さが露呈してます。

「そのくらい大丈夫だろう」と工事を直接作業された方よりも、私はそのゲージの計画をした人、チェックした行政機関の甘さが原因と思います。

どんな工事でも作業する人は時には相当多数になり、意思の疎通が滞る事があります。だからこそ、

0.ミスがなくなる計画をする。

1.「主旨」を直接作業する人に理解してもらう。

2.施工責任範囲をきっちり理解してもらう。

3.予めミスしそうな箇所を全数検査する。

だと経験上思っています(おわかりだと思いますし、それ以上に実践されている方も多数いらっしゃると思います)。

さてここで「ミスが少なくなる計画」を特別数の「0」にしたのは、これが基本であるからです。

人間の行う作業は間違いや勘違いがあります。だからこそ様々なチェックがあるのですが、その前にミスがなくなる計画が一番大事です。そこで自然環境で左右される屋外現場では・・・

単純で行程が少ない事です。

複雑だったり、遊びが殆どない作業が多数を占める場合は、思わぬコストも掛かりますし

シビアな計画で行う事は大変難しい内容を要求されます。勿論そういう箇所があっても良いのですが、土と接している場所や近い場所では精度が得られにくいのは、屋外現場で作業した経験がある方ならわかるとおもいます。

例えば防腐防蟻性が重要視される建物の土台と呼ばれる所では、樹種に拘る事で実現できます。その為土台には薬剤を工場で加圧注入した土台を使う事が一般的に多い中、当事務所では「米ヒバ」という樹種を事務所開設当時から使っています。むろん米ヒバの方が薬剤を加圧注入した土台より随分高いのですが、使うその理由はここにあります。

現在の住宅において土台は、建物の部品の中でも基礎と同じくらい重要な部材です。ここが仮に数万コストが掛かっても米ヒバにするのは、現場での間違いをしない計画にしているためです。

今年は真冬日が多いですね。だから・・・

間違った考えとわかるのですが、

リフォームも新築も200年に一度訪れる可能性がある大地震に、大きな損傷を受けない頑強な家(免震とか)より、30年後確実に訪れる「石油危機」、「脱化石燃料」、「低炭素化社会」を考えると、超高断熱化が先ではないかと・・・。

家の優先は 安全性>快適性、経済性 とわかっているのですが・・・。

冬に突風とお日様のでない寒い新潟県ではついそのような魔の囁きが・・・ ┐(´д`)┌

新潟ではこの6年間で大きな地震が2度あり数十名の方が亡くなっています。しかし都市直下型地震である1995年の1月17日におこった阪神淡路大地震では、その100倍の6000人以上の人が亡くなりました。あれから15年経ち、被災者以外の人の脳裏からから少しづつ記憶が薄れてきております。

新潟ではこの6年間で大きな地震が2度あり数十名の方が亡くなっています。しかし都市直下型地震である1995年の1月17日におこった阪神淡路大地震では、その100倍の6000人以上の人が亡くなりました。あれから15年経ち、被災者以外の人の脳裏からから少しづつ記憶が薄れてきております。

我々建築士は、この阪神淡路大地震を教訓にいろいろ学び、改善策を実施してきたと思います。が、今でも一般の木造住宅の4号建築物特例という法律が改善されないままです。4号建築物特例とは、普通の規模の木造2階建ての構造の安全チェックはその設計者が建築士の場合は、その建築士に一任し行政ではチェックしませんと言うものです。

この法律を建て主さんは知らないと思います。家を作るときは行政に確認申請を行い、この時点で行政(国)が構造も大丈夫かどうか見てくれると思っている人がほとんどでしょう。

しかし行政は一般の木造住宅の構造にはタッチしません(長期優良認定取得住宅等を除く)。その家の構造は設計者(法人を含む)が全て責任を持ち、行政は関与しません。

行政チェックやダブルチェックと言われる機能は、ここではありませんし、もしかしたら設計者のシングルチェックさえも「感」によってしかされていない場合が多くあるのではないかと考えます。

さて、この構造チェックをしていない設計者もいまだにおり、それを確認するには、プランが決まった基本設計時点で

「構造計算書」か

「壁量計算書」を

見せてください。

とお願いすればよいのです。

「構造計算」は専門知識が多少要るので少ないでしょうが、壁量計算は建築士であれば誰でもできるくらいもので、逆にこの壁量計算(四則演算程度)ができない人は建築士になれません。この壁量計算は安全性を確認する一番簡単な根拠(私は雪国の家では甘いと思いますが、法律ではOK)です。

基本設計終了時点でこれらの構造チェック(ラフでも)が終了していなければ、そのプランは絵に描いた餅(安全性が確認できない建物は家ではない)と同じで、きっとこの後も構造の安全確認はしないでしょう。

「構造確認は後で行います」

といっている設計者は多分こういうでしょう。

「今までの経験で大丈夫」

こういう人(会社)が一番危ないですね。

また、「4号建築物特例は住宅程度の小物件には必要だ!」

という業界関係者がいらっしゃいますが、私もそう感じます。

が、問題はその特例をいい事に構造の安全確認を設計者が決められた手順で行わないと言う事があるので、性善説が成り立たなくなっている事です。だから行政チェックによって法律が守られ建て主さんを保護しなければならなくなってきている状況であるという認識です。そうなるとまた確認申請料が上がり、建て主さんの負担が増え、また行政の肥大化を招きます。本来なら法律を守らない設計者が悪いので、4号特例を廃止するより

「法律を守らない設計者を一時免許停止のように厳罰に処す」と決めるとすぐに改善されるはずです。このほうが建て主さんにずっとメリットがあります。

最近は小屋裏収納のロフトや中間収納、太陽光発電パネル設置など、家がどんどん重くなってます。重くなると言う事は耐震性を増さないと家が壊れやすくなります。またその耐震性アップの方法は法律で決まってます。姉歯事件がきっかけで行った国の調査で、これを知らなかった設計者が関与した建物が100棟以上が法律違反となった関東の大手建設会社があり、きっと調べると全国的に相当多数の家が安全性に疑義がありそうだと言う事で4号特例が廃止される議論になったのです。

怖いですね。スキップフロアーや組み込み駐車場による大開口など、アクロバット的な家も多いですね。日本の諺の「のど元過ぎれば・・・」となってはいけませんね。

さて、阪神大震災の亡くなった人のうち5000人は木造住宅での圧死です。倒壊した木造住宅の大部分が古い法律時の耐震性しかない建物や腐朽した建物でした。現在の法律に沿って安全確認をし、上のようなアクロバット的(一般的でない)な事をしなければ倒壊等が起きる可能性が極めて低いと国はアナウンスしております。

因みに新潟でおこった地震の被害は地盤が原因である場合が多くあり、まずはがけ地や埋立地(過去に潟だったところ)の場合は、上物構造の安全確認ができたとしても家が傾くリスクがあると思ってください。この場合は、簡単に傾きが修繕可能かどうかが重要ですし、家具の倒壊防止も重要です。

過去の教訓を活かしたいといつもこの時期に思い出します。

2009.11.02、12.24緑字加筆

今日、構造見学会にお越し頂いた皆様、大変ありがとうございした。引き続き明日も行いますので、よろしくお願いします。

さて、本日お越しいただいたE様からのご質問で、

「全く同じ耐震等級2の建物を2棟作って、そのうち1棟はわざと手抜きした施工を表現するため1階の柱根元を基礎とくっつけないようにして、阪神淡路大震災級の地震波を与えて実験したというニュースがあった。結果は、何と施工不良のほうが倒れなくて、正しい施工の耐震等級2が倒壊した。これをどう評価しますか?」

非常に高度でショッキングな内容です。私は始めて聞いたので

「調べてみます」

とお返事しました。

そしてこの手の件は直ぐに調べないと気がすまない人間なので早速調べました。

するとおっしゃるとおりの内容の映像と記事を見つけました。実験している内容もしっかりしており内容は事実のようです。

上のプランの図は下のサイトから

一般に配布されている資料でプランと耐力壁を確認し、当事務所の構造ソフトに入力。確かに若干の差はあるものの現法律の耐震等級2の最低チェック事項クリヤーします。しかしプランを見ると、普通では考えられない構造計画(耐力壁の入れ方)があるのに気がつきます。一番重要な外周の耐力壁が倍率2程度で、その少ない分を内部の耐力壁で補っているようです。これは構造を知っている建築士は行いません。住宅等の小規模建物は外周の耐力壁が一番重要と認識しているからです。多分わざとこの部分を少なくして計画したのでしょう。「今法律で定められている構造方法に問題はないのか?」を確かめるために・・・2009年11月2日に主催者の説明ウェブを見つけ「想定通り」とのことで、やはりわざと弱い構造計画としたとのことです。

日経ホームビルダー2010.1によると、実験の委員長を務めた大橋教授へのインタビューがありました。

それには、「今回の地震波は建築基準法の1.8倍の力を与えた。この建物は建築基準法の1.25倍で造られているので、これで1.25倍(耐震等級2)が否定された事にはならないが、想定より10%くらい耐力が不足している事は、今後の解析課題である」と言う事です。ですのでやはり余力と基本的な構造解釈は必要とかと思います。

更に当事務所では全ての建物を最低基準の構造計算(ルート1)では済ましません。当事務所が行う構造計算ソフトは2次設計(ルート2 層間変形角等)も可能で必ずこれもチェックします。すると、完全にエラーが出ます。1階にいたっては充足率0.78です。これでは壊れても仕方ないでしょう。層間変形角とは、力を受けたとき柱がどのくらい傾くかを計算することです。木造では弾性の範囲1/150(外壁落下損傷を含めた)を超えないようにしております(。つまり柱の長さが2.8mでしたら、上部の横の動きは2.8/150=0.0188で1.9cm以内です。ところがこの実験棟の計算結果は最大で2.46cmとなります。これでは弾性の範囲を超え変形が残り大変形する問題があります。でもこの2次設計は通常の3階建では行わなくてもよいことになってます。ここに設計者の建築思想があるのでしょう?つまり構造の安全はその設計者の思想も重要ということです。また構造計画上問題がある建物は、柱の根元をきっちりと固めないで、力を受け流すほうがよい場合があるともいえます。しかしこれはあくまでもイレギュラーで、基本は構造計画を正しく行い、正しく施工することです。この映像を理由に金物施工不良を「正しい施工」とは思わないようにと願うばかりです。

さて、映像とわかりやすい説明は↓のサイトで確認できます。

http://mokutai-jc.seesaa.net/article/131652975.html

そのサイトのコメントも全くそのとおりだと思います。

興味ある方はご覧ください。

貴重な情報を頂きましたE様にはお礼申し上げます。

2010.01.03に頂いたコメントにより青字加筆修正

今日は少々専門的な事なので興味のない方は読み飛ばしてください。

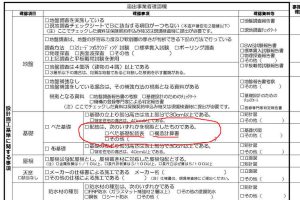

今年のこのブログへの検索ワードで「べた基礎、配筋」というものが多くなってます。これは所謂、瑕疵担保保険がスタートし、原則全ての住宅がこの保険に入る必要があり、そのときの条件においてべた基礎の場合「構造計算」または「標準配筋表」または「設計者の工学的判断」のいづれかでなければいけないからですね。

新潟県は全域で多雪区域にはいるので、短辺3m以上あるスパン基礎区画はダブル配筋という配筋になります。このコスト増になるダブル配筋を嫌って「構造計算」をして少しでも安価に安全性を確保しようとして設計者が検索しているのではないかと想像できます。

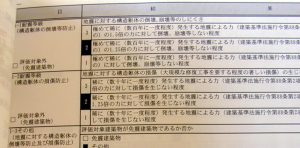

さて木造住宅における構造計算書のバイブル本(建築主事が必ず了解する本)として上写真の「許容応力度設計」があります。当方もこの本に添って構造計算します。最近この本の最新版がありまだ入手してませんが、ほぼ同じ内容なので機会があれば入手する予定です。

さて、本題はここから。

あるウェブサイトを見ていたら、「木造2階建て、ロフトあり、重い屋根、積雪1mそして短辺4m区画のべた基礎」でシングル配筋D13@200 厚150で通常問題ないか?と質問に対して、大丈夫と返答している構造系サイトがありました。当方のブログやオーブルのHP上のコラムで不可としています。さて本当に問題ないのでしょうか?

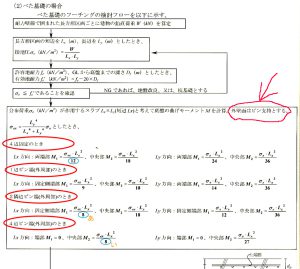

まず許容応力度設計の本に記載されているべた基礎スラブの計算方法は、赤丸の4つの境界条件があり、外壁部はピン支持です。

まず許容応力度設計の本に記載されているべた基礎スラブの計算方法は、赤丸の4つの境界条件があり、外壁部はピン支持です。

住宅くらいの大きさではスラブ配筋は一様に同じ間隔で施工したほうが効率が上がります。簡単な配筋設計は、この表の「あ」と「い」が一番大きな力がかかることがわかり、ここを満足すればどの部位においても満足することが直ぐわかります。つまり4ピン中央部と2隣辺ピン側端部のチェックだけです。

冒頭の瑕疵担保保険で推奨されるチェックは4ピンと4辺固定の両境界の最大応力でチェックしなさいとなってます。

さて図のとおり2隣辺ピンのほうが4辺固定より応力が大きくなるのに、なぜ4辺固定でよいのでしょうか?多分シングル配筋を想定しているからだと推測できます。つまりべた基礎スラブ厚150mmでD13でシングル配筋で中央に配筋すると、下から60(かぶり厚)+13+13+64=150となり、上下モーメントに対し同じ効果が期待できるからと想像します。

この時60のかぶり厚で、通常の計算ではここは70mmとすることが良識です。60mmというのは法律で定められた最低寸法で、施工時人が踏んだりするスラブ配筋は10mmの余裕を持っていないと60mmのかぶり確保は難しいからで、計算では70mmの安全側に見ます。です。これは鉄筋の中心距離で計算するためで大事な事はかぶり厚は最低でも60mmで上下モーメントのチェックすることです。決して中央だから上引っ張りモーメントで上配筋のかぶりの4050mmとしてはいけません。4050mmとするからにはダブル配筋か中央部だけ配筋位置を変える施工となります。

そして端部だから4辺固定の境界条件で、中央部だから4ピンの境界条件でもだめです。先ほどのバイブル本「許容応力度設計」では2隣辺ピン=外周部と明確に条件付けされてますので、もしスラブ厚150mmで、4ピンと4辺固定だけでチェックする場合、端部、中央部でかぶり厚を変えてはだめです。あくまでも両方の最大応力で端部、中央共にクリヤーです。

さて実際4mスパンのべた基礎の計算しましょう。

木造2階建て、ロフトなし、重い屋根、積雪1m、軒の出有りでスラブ算定擁分布荷重ω1が通常10KN/m2程度(性能表示マニュアル)です。無論外壁部ありです。

Lx=4 Ly=4 配筋D13 境界条件 4辺ピン(2隣辺ピン)>4辺固定

t=15、かぶり厚7060 dt=7 中略

σex=(Ly^4*ω1)/(Lx^4+Ly^4)=5KN/m2

Mx2=ωx*Lx^2/8=10KNm at=7.33cm2/m

l=127/atMax=17.34cm→15cm D13@150以内

仮にかぶり厚60のdt=6でも

l=127/atMax=19.50cm→15cm D13@150以内

ですね。

(その他Lx/30等、ヒビの配慮も必要)

この計算はあくまでもロフトなしの10KN/m2以下のものです。塗り壁が多い場合や、軒の出が大きい場合は簡単に10KNを超えると思います。お気をつけください。

あっ、

当事務所「緑の家」の基礎の立ち上がりは一般の基礎の1.5倍以上の重さがありますからω1=12KN/m2位になり、@120以下になることがよくあります。@100以下の場合はダブル配筋ですね。

上条件で良識ある構造計算では「シングル配筋D13@200 厚150」は不可です。だから積雪地の配筋表ではダブル配筋等が標準と明記されるのですね。無理をしてはいけません。

住宅の基礎外周部のスラブ境界条件で実際固定度Cが0.1があると考える方もいらっしゃると思いますが、バイブル本にないことは、しっかり裏づけが必要です。

もし何方かご覧になられて見解の違いがあればご指摘ください。

この下覧にコメントがありますが、構造技量が高い設計者による緻密な構造解析があれば可能というご指摘を頂きました。私にはその計算が高度な構造知識が必要なため検証できませんし、そのような高度な解析方法があるとは知らずに上の記事を書きました。ご迷惑をおかけした関係者様にはお詫びいたします。

本当は8月着工だったSSプランの長期優良住宅が、ようやく着工となりました。この遅れはひとえに当事務所の詰めの甘さによるものです。この場を借りてK邸の建て主様にはお詫びいたします。遅れた原因は、予定金額と見積もり金額に差(6%強)がでたためです。その調整に時間を費やしてしまいました。本格的超断熱のSSプランの最初とはいえ力不足です。

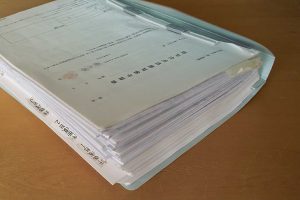

予定通り長期優良住宅認定では何も問題がないのですが(太陽光パネルの重量が意外と効いた)、とにかく書類の枚数多さだけは閉口します。コピー用紙1500枚くらい使った気がします。これは構造計算書だけで150ページ、気密断熱計算書20ページ、他書類10ページで計180枚と図面A2-15枚を5部用意します。構造計算書は一項目でも指摘があると全部取替えで、一度屋根荷重の見解が審査機関と違い取り替えました。最近太陽光パネルが結構採用されますが、この屋根荷重を皆さん構造計算で入れてますか?耐力壁一枚分くらいになりますよ。

長期優良住宅の審査をする新潟県建築住宅センターの担当者にお聞きすると、7月末現在では一軒も合格していないとの事。昨日のブログでは新潟市のでも10棟くらいの審査が済んでいるのでたぶん他の機関で申請したようです。新潟県建築住宅センターの申請の全てが「構造の安定性の項目」で水平剛性(床や屋根の強さ)で勘違いやミスをしているとの事。やはり構造性能表示の等級2はなかなか理解されていないようです。水平剛性は耐力壁の区画とともに考える家の耐震性の重要ポイントです。当事務所は全て等級2で計算しており、多少の吹き抜け、大きな空間も等級2で全て可能です。この等級2は長期優良住宅の性能では最低レベル耐震性であり、広いプランが必要だから少々床が弱くても等級1が良いとは、技術者と建て主さんは考えません。ただ等級3になると少し大きな吹き抜けは耐力壁区画に注意が必要ですので一考ですが・・・。

さて、この度のSSプランの長期優良住宅は

さて、この度のSSプランの長期優良住宅は

なんと、何と、耐震等級3(最高値)です。[E:scissors]

しかも1階は25帖の広い空間があり、吹き抜け約6帖もあります。これで等級3が取れるのはやはり最初から構造を念頭に考える設計事務所のプランだからだと自画自賛です。

さっ、更にQ値0.98W/Km2(次世代断熱基準の3倍)

で性能評価を取りました。もうこれはすごい家です。開口部は大手メーカーや建築会社にありがちな付属断熱(ハニカムサーモや障子)に頼らず、実際の日常生活どおりのサッシのみで達成しております。この超断熱はKさんのご要望ですが、更にKさんは太陽光パネルまで設置する予定です。そして極めつけは排熱利用設備室がある高基礎1.4mの家で床下暖房と超軟水器によるる洗剤軽減!!!!

もう自立循環住宅のお手本のような本当にすばらしい性能の家です。こんな家に私も今すぐ住みたいです。

まだまだあります。内装はほとんど天然系素材になる予定です。壁は化学物質添加なしの漆喰塗り、床はいつもの国産ヒノキ無塗装、窓枠は国産杉無塗装、玄関シロアリフリー構造です。

長期優良住宅補助金対象で上棟後の構造見学会が義務付けられておりますので、たぶん10月の中ごろ行います。場所は新潟市鳥屋野です。ぜひ「30年後の標準」の家の性能を見に来てください。お待ちしております。 o(_ _)o

当事務所は12年も前から無塗装の木の床や戸を勧めてきましたが、ここ数年、自然素材を大事にする建設会社やハウスメーカーも多くなりました。ではどこが見学会のツボなのか?

当事務所は12年も前から無塗装の木の床や戸を勧めてきましたが、ここ数年、自然素材を大事にする建設会社やハウスメーカーも多くなりました。ではどこが見学会のツボなのか?

最初は「構造に根拠があるか?」です。

上の写真は今回の見学会の2階です。左上に×のような構造が見えますね。これは、小屋スジカイというれっきとした構造材です。法律では木造住宅の小屋には小屋スジカイ、雲スジカイ(ふれ止め)を設けなさいと記載されています。

上の写真のような小屋組み構造(梁)が現われる家は多くなりました。その多くが自然素材を多く使った家と宣伝されております。しかしこの×ようなふれ止めを見ることは少ないです。法律ではきちっと入れなさいと書かれているのに、根拠がなく省略することは法律違反です。根拠とは・・・国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のみです。見学会に行かれたらじっと小屋を見てください。そしてふれ止めが見当たらない場合は、「小屋スジカイはどこに入ってますか?」と聞いてください。

自然素材を強調するメーカーは、構造までしっかりと把握しておらず、見た目だけのところが多いです。そして説明を求めると、「大丈夫です。昔ながらのしっかりした工法です。」という意味不明な事を言います。どこがどのようにしっかりしているのでしょうか?法律の条文にそっていない場合はその根拠が重要です。「昔ながらの工法」で建てた神社や寺が完全倒壊した中越沖地震を忘れてしまったのでしょうか?

昔ながらの工法(柱が太い、梁が大きい)では全く地震に強いという根拠になりません。だから地震等級2を取得できないのでしょう?

形あるものは全てバランスが重要です。自然素材だけOKでは家の最も重要な安全性が欠落している恐れがあります。特にここのブログで説明した家は、危険な車庫上の居室に最近さらにロフトらしきものが付いてます。車庫の両脇の小さな壁(45cm)は大建のダイライト を貼ってましたが、ダイライトの標準施工では、91cmの壁がないと構造壁となりません。特にこの基礎工事も見ていましたが、この大開口部なのに地中梁もありませんでした。本当に怖い新築です。

を貼ってましたが、ダイライトの標準施工では、91cmの壁がないと構造壁となりません。特にこの基礎工事も見ていましたが、この大開口部なのに地中梁もありませんでした。本当に怖い新築です。

この写真は前の見学会の家です。しっかりとふれ止めがありますね。

次のツボは、この次のブログで。

中越沖地震から早1年と7ヶ月が過ぎました。そろそろ落ち着いてご案内できるのでこの写真をご紹介します。この写真は2007年の11月ごろ撮影したものです。ですので地震から4ヶ月ほど経過しております。場所は柏崎市中浜という震度6強の地域。

赤字のところが「緑の家」です。建物は外観上ヒビひとつ入っておりません。地震発生後の市の調査でも「調査済み」の貼り札でした。一方右隣の数件は市の調査で「危険」となり「退去勧告」が出されました。というのは、家自体はそう被害は大きくなかったのですが、このように家の後ろの崖が崩れてしまったのです。B(中央)は既に直し始めていますが、その左右AとCはこの時点ではまだ修理しておりません。緑の家もご覧のように擁壁がありますが、全くの無傷です。下部にブルーシートがあるのは、擁壁が直立無傷だったのでその接している土が下に引っ張られ土の隙間ができたため、その隙間に雨水が入らないように、念のための養生です。

Aの擁壁はしっかりしているように見えますが、実はこんなに傾いており危険な状態です。Bはとても危険なので直ぐ取り壊されてしまってます。またCはこのままでは、家に住み続けることは不可能です。家も多少傾いております。緑の家の擁壁はこんな周囲状況の中、何事もなかったように直立してます。ある方はおっしゃるでしょう。「緑の家」の方が、崖の高さが低いので、擁壁高さも低いから平気だった」と・・・。しかし法律では、「高さ2mを超える擁壁は、構造計算して安全性を確かめなくてはならない」となっており、安全性の確認はしております。では違いは何か?ここが設計者の「思想」です。実は、「緑の家」の擁壁は、オーバースペックで造られています。 擁壁の安全性は、通常時(地盤の変動がないとき)の安全性であり、地盤が変動したときについて特に決まりはありません。建築基準法は「最低の基準を定めた法律」です。だから長期優良住宅では設計者の「思想」が大事のときの分かれ目なのです。

私は、中越地震もあったことから、この土地に擁壁を造るときには、地面の自然法角30度以内に擁壁のベースを入れ、かつ住宅の基礎に擁壁を緊結させ万全に構えて計画しました。まさしく地震時にベース基礎の地面が変動し、擁壁が倒れることを予想して対処した計画だったのです。これを施工しているときには、その工事していた人は、こんなに頑丈に作らなくてもいいんじゃない?既に地震(中越地震)があったばかりなので、当分来ないよ!と言ってました。私もついうなづこうとしたのですが、何しろこの建物は、100年もたせなければなりません(使う古部材が100年前の家のものだから、私もそのあと100年と思ってます)。だからこそ地面はとても大事なのです。

建て主さんからは、「オーブル」さんで本当に良かったと言われました。それ以上に私も「自分自身の信念に沿って良かった」と自分自身で褒めておりました。このことは他の住宅にもいえます。私が手がけた「緑の家」は、すべてが耐震等級2です(仮に構造計算に多少の差があってもほぼ変わらないくらい耐力壁が多くあります)。そのよさがわかるのは、このような本当に必要なときです。その時のために私はこの職種を全うできるように心がけます。

2009.02.12加筆

先ずはこちらの当社ホームページのコラムをご覧ください。

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/news_top/85.html

2年ほど前に、新潟県のべた基礎はダブル配筋が通常行われなければならないとしたコラムをご案内しました。このコラムを含め住宅の基礎について検索で「住宅 基礎」で多くの方が訪れました。

最近、「今年から財団法人住宅保証機構の保証住宅基準では、「べた基礎の場合は構造計算によって配筋を決めることが条件」であり、構造計算しないときは、表(上リンク先)の配筋を満たさなければならないとして受付を始めた」と聞きました。そうであれば大きな進歩ですが、ちょっと待って下さい。実はこの決まりは最低でも4年以上前からあるのです。今まではこの確認を受付時点で一切行って降りませんでした、そのほうが問題で、仮に3年前のこの保険にはいっている家に、この基礎上の瑕疵があったせいで家が傾いた。となればどこに問題があったかといえば・・・設計者?住宅保証機構?施工者?

本来なら決まりごとを守らない設計者と施工者が、住宅保証機構に対し責任を負う必要があります。しかしどういう事情でも事故が起こったときその家の保証しなければならないのは「住宅保証機構」であるはずですから、決まりごとを守らない会社(物件)が多くなってしまっては、住宅保証機構が困ったことになります。今までなぜ放置されたかわかりませんが、この6月から施行される瑕疵担保保証。このため受付を今までより厳しくしたのだと考えられます。そうなると、今後難しい構造計算をするべた基礎で造る新築住宅が少なくなるのではないでしょうか?更に今まで「地震に強い」といって宣伝していたり、「接地面積が布基礎の数倍だから強いといって宣伝していた建設会社は、急に布基礎にしました。」では・・・。

べた基礎ですが、

多雪地域である新潟県では、3mを超えるスラブ区画においてダブル配筋となる決まりは4年前からあります(上リンク先表)。この表によらない時は、構造計算しかありません。私どもは構造計算をして決めておりますが、はっきり申し上げますが、今までまじめに一軒一軒構造計算して鉄筋の量を決めている新潟県内の施工会社は、限りなく0です。計算してあると思われるのは、3階建てや地下付建物という、確認申請時に構造計算を必要とする建物だけです。

基礎の構造計算は、上の建物木造部分の重量や応力(地震時の力)がわからないと通常計算できません。性能表示住宅のマニュアルには、一般的な平均接地圧の記載があり、この数値でも計算できますが、あくまでも一般的なものであり、重いサイディングや、ロフト付住宅では問題があるでしょう。

さらに、スラブのシングル配筋だけではなく、その周囲の基礎梁の配筋も計算する必要があるでしょう。当社でもすべての基礎梁の計算を詳細法で計算しておりませんが、最低でも一番スパンがある基礎梁を一般法で計算してます(また、住宅保証機構の定めるスラブ補強ですが、今後これは当社では行わないと思います。それはこの方法ですと性能表示住宅の基準を満たすことができないからです)。下の表は、瑕疵担保保証に申請するときの記載事項です。赤丸のところが今回の問題にしたところです。

建て主さんにとってこのような不思議現象がこの業界には多くあります。是非今すぐ過去の建物がどのように宣伝されていたかHPや過去パンフを見ることをお勧めします。

建て主さんにとってこのような不思議現象がこの業界には多くあります。是非今すぐ過去の建物がどのように宣伝されていたかHPや過去パンフを見ることをお勧めします。

木で作る家の構造は次の4つになる。①在来軸組み工法、②2×4工法、③丸太組み工法(ロッグハウス)、④その他(ハウスメーカーや、ラーメン工法など)

木造2階建でふうつの大きさであれば、行政のチェックが必要ない。ということは「構造に関して確認申請で第三者のチェックがされない」ということ。各設計者(建築士)が責任を持つと法律で記載があるが、まったく無法地帯ではない。①の在来工法では必要な壁を設けて、木と木の接合部には決められた金物を使わなければならない。この金物が補強金物といわれる。さらに構造の第三者チェックが必要なら、「性能表示」を取得すればよい。

ところがこの補強金物を勝手な思い込みで省略できる(している)建設会社もいまだにある。金物の省略は構造計算で確かめられた場合や、実験で確かめられた限る。したがって「この工法は昔ならの大きい丸太を使う伝統工法だから、ほぞに込栓で大丈夫」ということだけでは法律違反となる。

数年前にアガリスクががん治療に効くと販売して検挙された健康食品会社が数社あった。日本憲法で「表現の自由」が保障されているので、各個人が自分の思いをどのように表現しても罰せられるこてはない(他の人に迷惑をかけることはNG)。だから個人として「この食品はがん治療に効く」と言ってもよいが、それを販売目的で使った場合は問題がある。朝のテレビショッピングでは、メーカーが良いと言っているのではなく、買った人に「体調が良くなった」と言わせてぎりぎり法律をクリヤーしている。アガリスクががん治療に効くと言って販売したら、薬事法違反と詐欺になる可能性がある。というのはアガリスクが公の評価でがんの治療に効果があるといえないから。日本では、根拠のないことで消費者惑わたり、だましたりして販売した場合は詐欺に当たることがある(経験上大丈夫や安全では、根拠にならない。そんなことを許したら、詐欺が横行するから・・・)。

住宅も同じで、「経験で大丈夫」とか「昔ながらの伝統工法」ということでは、根拠にならない。特に安全性の最重要性能の「耐震性」においては、勝手に補強金物を省略することはできない。だから丸太木組を見せることで有名な中堅建設会社も使いたくない補強金物を使っている。木で上手に隠してあるが、省略できる根拠がないので法律を守らなければ、「違法建築」になるということを分かっているから。

あなたは、愛する家族が住まう家の安全性を、多数の学者たちがプライドかけて作った法律と、建設会社一個人の判断で決めた安全性の決まりと、どちらを信じますか?無論オーブルデザインは、前者で法律は厳守します。

この写真は、当事務所で手がけた古民家再生時の補強金物の様子。こんな木組でも根拠が確保できない場合はまず法律を守ることが重要。

オーブルデザインでは、自然素材(天然素材)と性能の高い住宅を11年前からお奨めしていた。特に性能の内容は、安全性の要「耐震性」と快適性の要「高断熱高気密の性能」、長持ち住宅を示す「耐久性=劣化対策と維持管理対策」の3つが最重要である。

耐震性は、住宅性能表示で定める「等級2」が「緑の家」の最低基準としている。巷の他メーカー住宅は、以前のブログでお伝えしたとおりほとんど等級2を取ることは難しい基礎形態。「この建物は地震に強い」と口ではなんとも言えるのだろうけれど、この住宅性能評価ではごまかしは聞かない。そんな重要な住宅性能評価であるが、その新潟県での審査機関の最大手(県内ではほとんどの木造軸組み住宅がここに申請する)の窓口担当者は、なんとこの制度が始まってから数件しか申請がないと言っていた。※当事務所はたて続けに2棟申請し、当然のことながら構造の変更無しに「等級2」の評価頂いた。ちなみに等級2とは、「数百年に一度、極めて稀に発生する地震力の1.25倍によって、倒壊、崩壊しない程度」であるから、中越地震より大きい地震(震度7)が来ても倒壊しないことを指す。

耐震性は、住宅性能表示で定める「等級2」が「緑の家」の最低基準としている。巷の他メーカー住宅は、以前のブログでお伝えしたとおりほとんど等級2を取ることは難しい基礎形態。「この建物は地震に強い」と口ではなんとも言えるのだろうけれど、この住宅性能評価ではごまかしは聞かない。そんな重要な住宅性能評価であるが、その新潟県での審査機関の最大手(県内ではほとんどの木造軸組み住宅がここに申請する)の窓口担当者は、なんとこの制度が始まってから数件しか申請がないと言っていた。※当事務所はたて続けに2棟申請し、当然のことながら構造の変更無しに「等級2」の評価頂いた。ちなみに等級2とは、「数百年に一度、極めて稀に発生する地震力の1.25倍によって、倒壊、崩壊しない程度」であるから、中越地震より大きい地震(震度7)が来ても倒壊しないことを指す。

快適性の指標となる高気密高断熱も、Q値2.0W/Km2と最高基準の「等級4」の更に25%も良い性能のお墨付きを頂いた。まあこれは当たり前。

耐久性は「劣化防止対策」と「維持管理対策」に分けられるが、いずれも「緑の家」の標準仕様で最高等級の「等級3」の評価を頂いた。この等級3は、3世代(90年)までは簡単な通常メンテナンスで維持可能という評価である。また、寿命が50年以下である建物配管類が、簡単に維持管理できるという評価。例えば配管類が床下で全て露出し、基礎内(下)に埋め込まれないなど。

ここで重要な事は、性能評価に申請した家が、いつもの「緑の家」であって特別な仕様ではないこと。←ここがポイント

最近は自然素材が流行しており、ネコも杓子も天然素材や自然素材を提案している。無論「緑の家」も多くの天然素材で造られるが、かといって他の性能が間引かれているわけではない。何事も先ずはバランス重視で、仮に家造りの重要性の順番をつけるなら、「耐震性」→「耐久性」→「快適性(高気密高断熱と天然素材)とコスト」の順番だろうと思う。やはりどんな建物でも安全性が一番重要。

※・・・耐震等級2で許容応力度による審査申請。

私の解釈であるが、設計の性能評価を受けると、仮に地震に強いと宣伝していたのに、耐震性の評価が「評価1」であると大変な問題となるのがわかっているため。また建て主さん側も、この工務店の社長さんが「地震に強い」と言っているのだから間違いないだろうと、良い方向に考えてしまうため。オーブルデザインでは年間10棟程度。しかし中規模以上の工務店さんは数多くの建物を建てるだろう。その中で年間にひとつ位は、性能評価を受けてもよさそうな気がする。

新聞折込チラシ等では、「この住宅は地震に強いですよ!とか天然素材を多用しているので空気がおいしい!とか、構造が無垢材なので耐久性がある!」とか好き放題PRされている。これは憲法で保障される表現の自由があるからで、明らかに虚偽等がなければ、そのPR方法は自由である。困るのはエンドユーザーで、専門的な内容がほとんどなのでどれを信じていいかわからない。そこで国は8年前に住宅性能がもっと客観的に比較できるように品格法を定め、住宅性能表示制度を施行した(義務ではなく、表示するにはこの方法で!!というもの)。国交省は自信を持って普及すると思っていたが、現実は国交省のもくろみとかけ離れこの制度を利用する建て主さんはとても少ない。それはその評価に掛かるコストである。評価を受けるために通常の確認申請とは比べ物にならないほどの資料を集める。申請書と設計図及び資料でその厚さはA4紙ファイルに納まらない4cmを超える。これを最低3部用意する。手間が多く掛かるため作成費用は25万~50万掛かる会社もあり、その他審査機関の評価審査料金で13万~16万程度、合計で38万~66万も余計に掛かる。また施行会社も積極的に薦めない。それは評価に出してPRどおりの良い評価が得られなければ、本末転倒になるから。「地震に強いですよ。100年もちますよ。」とPRしても、評価がランク一番下(所謂建築基準法の最低レベル)であれば「強い、耐久性がある」とはいえない。そればかりか、ランク一番下も取れない家も数多く出るだろう。つまり建築基準法違反の家となる。

新聞折込チラシ等では、「この住宅は地震に強いですよ!とか天然素材を多用しているので空気がおいしい!とか、構造が無垢材なので耐久性がある!」とか好き放題PRされている。これは憲法で保障される表現の自由があるからで、明らかに虚偽等がなければ、そのPR方法は自由である。困るのはエンドユーザーで、専門的な内容がほとんどなのでどれを信じていいかわからない。そこで国は8年前に住宅性能がもっと客観的に比較できるように品格法を定め、住宅性能表示制度を施行した(義務ではなく、表示するにはこの方法で!!というもの)。国交省は自信を持って普及すると思っていたが、現実は国交省のもくろみとかけ離れこの制度を利用する建て主さんはとても少ない。それはその評価に掛かるコストである。評価を受けるために通常の確認申請とは比べ物にならないほどの資料を集める。申請書と設計図及び資料でその厚さはA4紙ファイルに納まらない4cmを超える。これを最低3部用意する。手間が多く掛かるため作成費用は25万~50万掛かる会社もあり、その他審査機関の評価審査料金で13万~16万程度、合計で38万~66万も余計に掛かる。また施行会社も積極的に薦めない。それは評価に出してPRどおりの良い評価が得られなければ、本末転倒になるから。「地震に強いですよ。100年もちますよ。」とPRしても、評価がランク一番下(所謂建築基準法の最低レベル)であれば「強い、耐久性がある」とはいえない。そればかりか、ランク一番下も取れない家も数多く出るだろう。つまり建築基準法違反の家となる。

さて、「緑の家」はどうだろう。いま申請を2件だしているので、結果はわかり次第ご報告する(プライバシーを侵害しない範囲で)。写真は、その申請書のファイルである。紙ファイルには納まらない厚さとある。しかしどの評価でも評価するということは大変なものである。

このブログは、どちらかというと建て主さんより建築関係者が見ていることが多い。きっと「オーブルデザインは今度はどんな事を暴露するのだろう」と思っている人も多くいるのではないかと思う。暴露といえば

1999年の「釘がでたらめ」

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/b_number/13.html

1999年「ヒノキは白蟻に弱い?」

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/b_number/19.html

1999年の「冬に室内で洗濯物を干そう」

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/b_number/09.html

2004年の危険な法律違反

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/b_number/61.html

等まだまだたくさんある。どれも今考えると当たり前に守るべき基準であるが、当時は「そんなのどうでもいいじゃない?」という意識ではなかっただろうか?

そんな中でどうしても声を大にして申し上げたいのが、「べた基礎」である。このべた基礎は、最近の新潟県では基礎工法の主流である。しかしまともなべた基礎は少ないと考える。当HPでも昨年指摘している事がこれ!!

http://homepage2.nifty.com/arbre_d/news/news2007/08_23.html

べた基礎は、底板と呼ばれる基礎の底全てを使って重量を支える工法のため、特にこの底板の周囲区画(基礎立ち上がり)が重要であるはず。今後業界の標準となるであろう「財団法人 住宅保証機構」の登録住宅では、原則としてべた基礎の場合は構造計算で基礎構造を決める。それ以外は上のリンクで紹介しているところで説明している表によらなければ、登録受理されない。ところがこれが新潟県では著しく守られていないと感じる。なぜなら下のようなべた基礎の写真が、メーカー問わずほとんどチラシに載っているから。べた基礎の周囲は、通常基礎立ち上がりで囲まれていなければならない。例外として人が床下メンテナンスとしてとおるところ(人通口)は、巾50cm以内であればスラブ補強でOKとなる。しかし写真の人通口は、巾160cm近くある。このような人通口の巾のある基礎は、良好な地盤の布基礎の時に行う計画である。加えて短辺の区画距離が360cm程度あるので、通常はダブル配筋がでないといけないのに、メーカー問わずほとんどチラシにはシングル配筋で表記されている。数年後これが発覚したとき、「財団法人 住宅保証機構」はどうするのだろう?とくに昨年から設計図の保持期間は5年から15年と改正された。15年間はもう図面(構造計算書も同様)がもうないという言い訳はない。第二の姉歯事件に進展しなければいいが・・・。

実は、この基礎を検査をする人が一番問題なのだが・・・。これはブログ07年11月01日に記載されている。

写真はあるチラシから。このメーカーだけが悪いのではなく、県内全般にこのようなべた基礎?である。