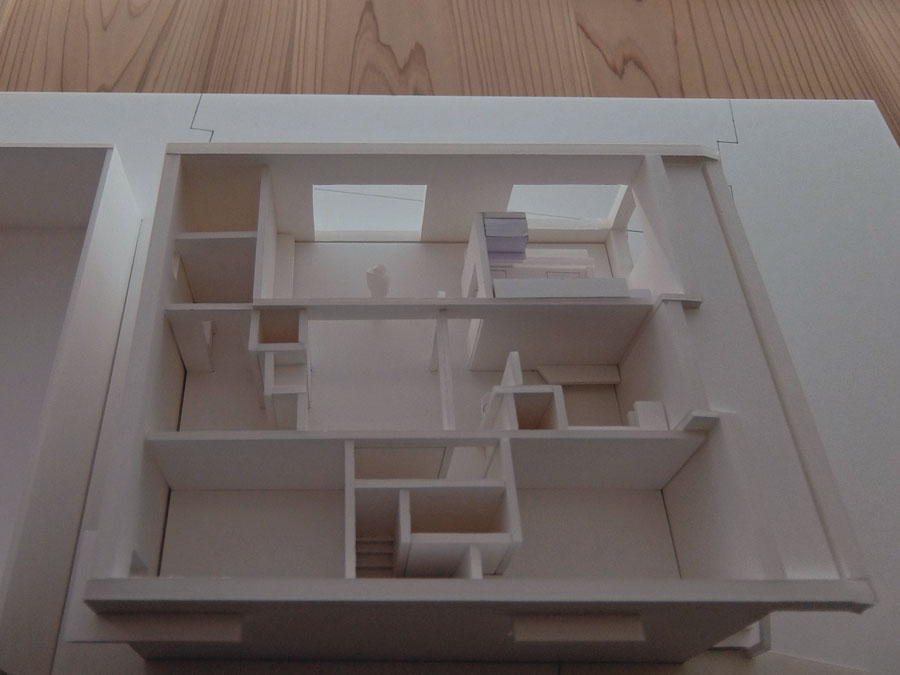

建て替えとなる「胎内市の家」のスタディ模型が完成した。先のブログの大阪の「堺市1545の家」より少し早くできたのだが、県内の計画のためご説明したいので手渡となり事務所で待機中。

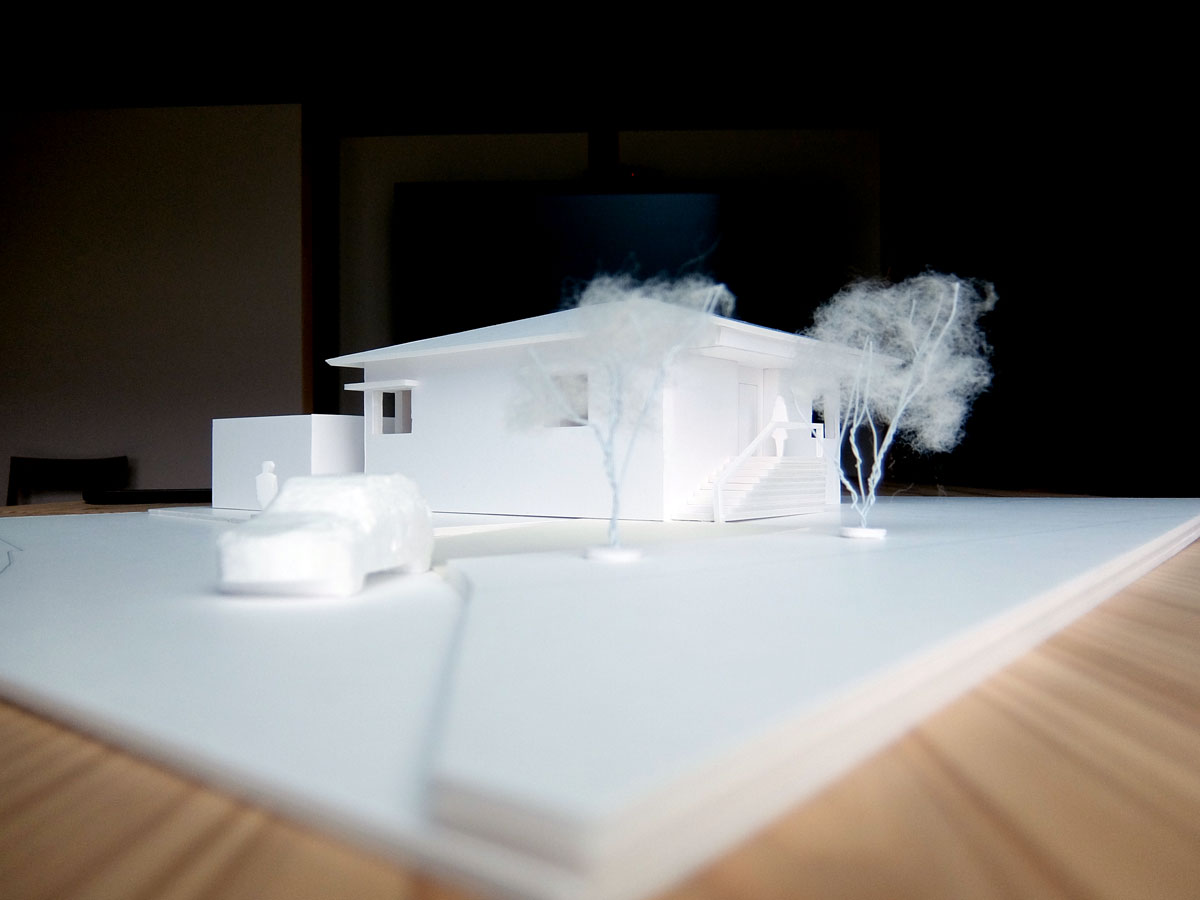

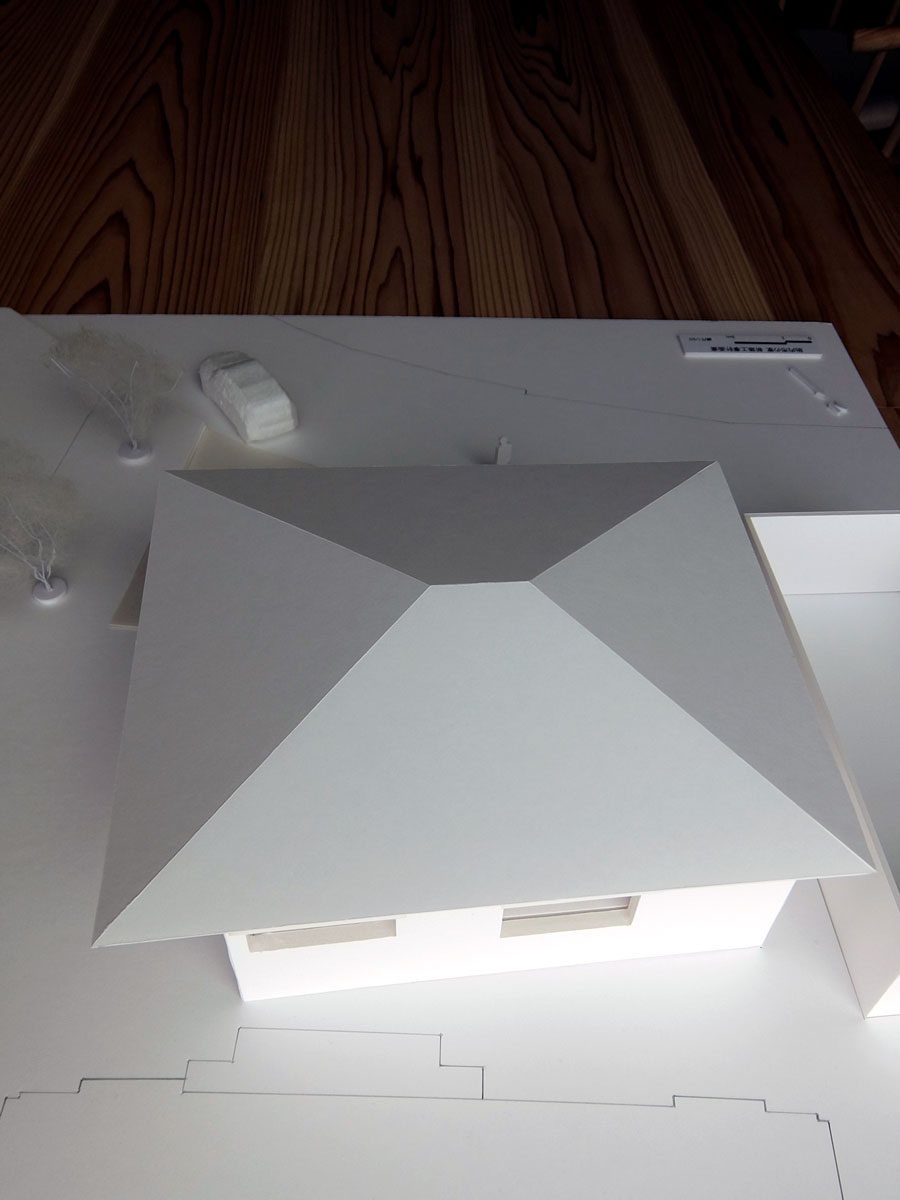

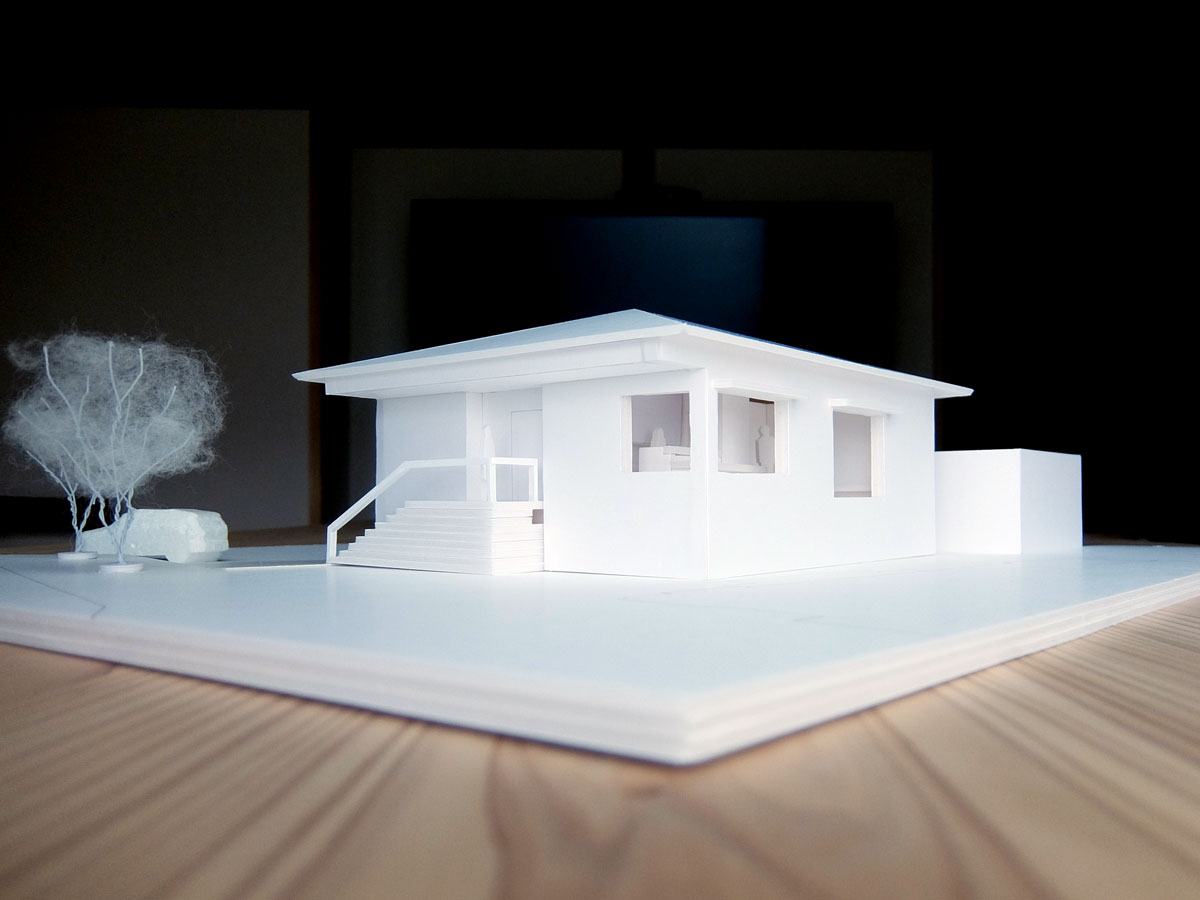

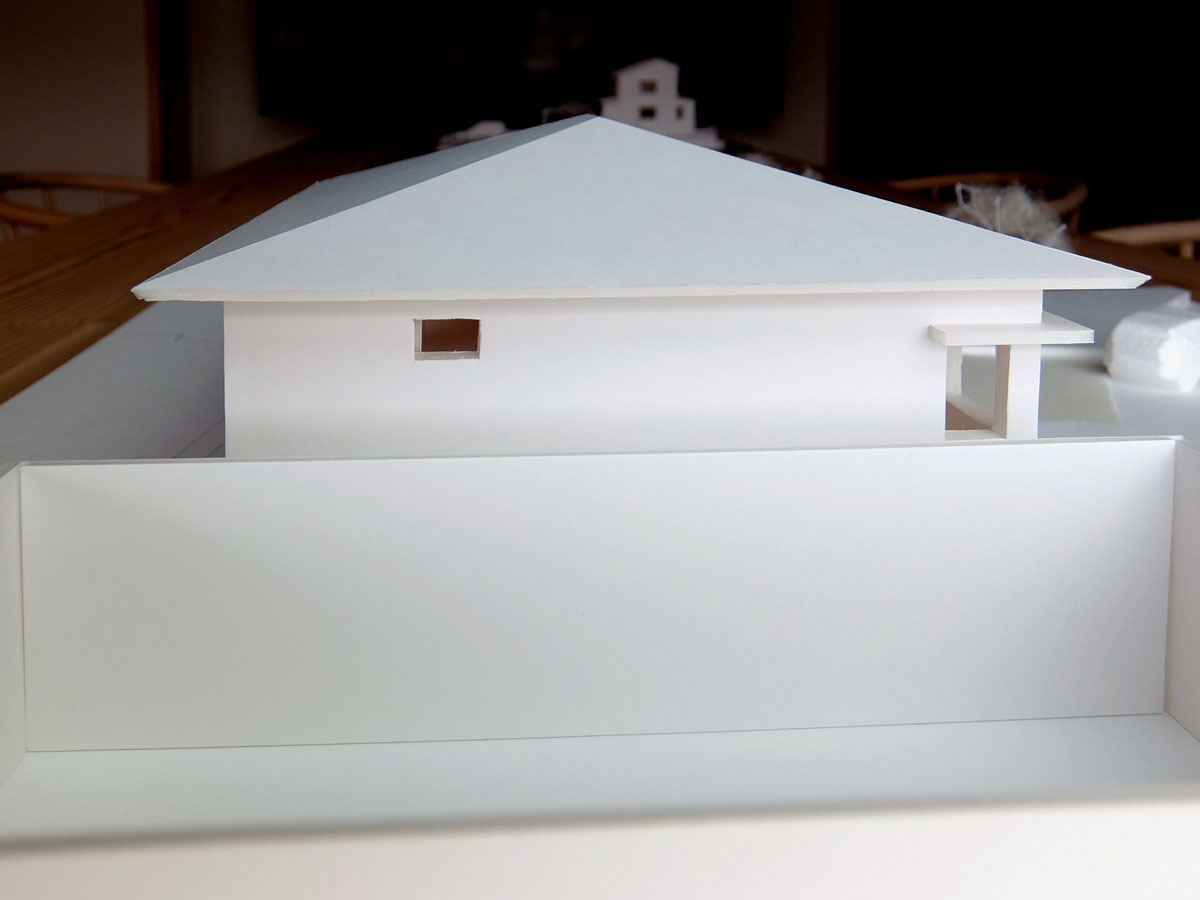

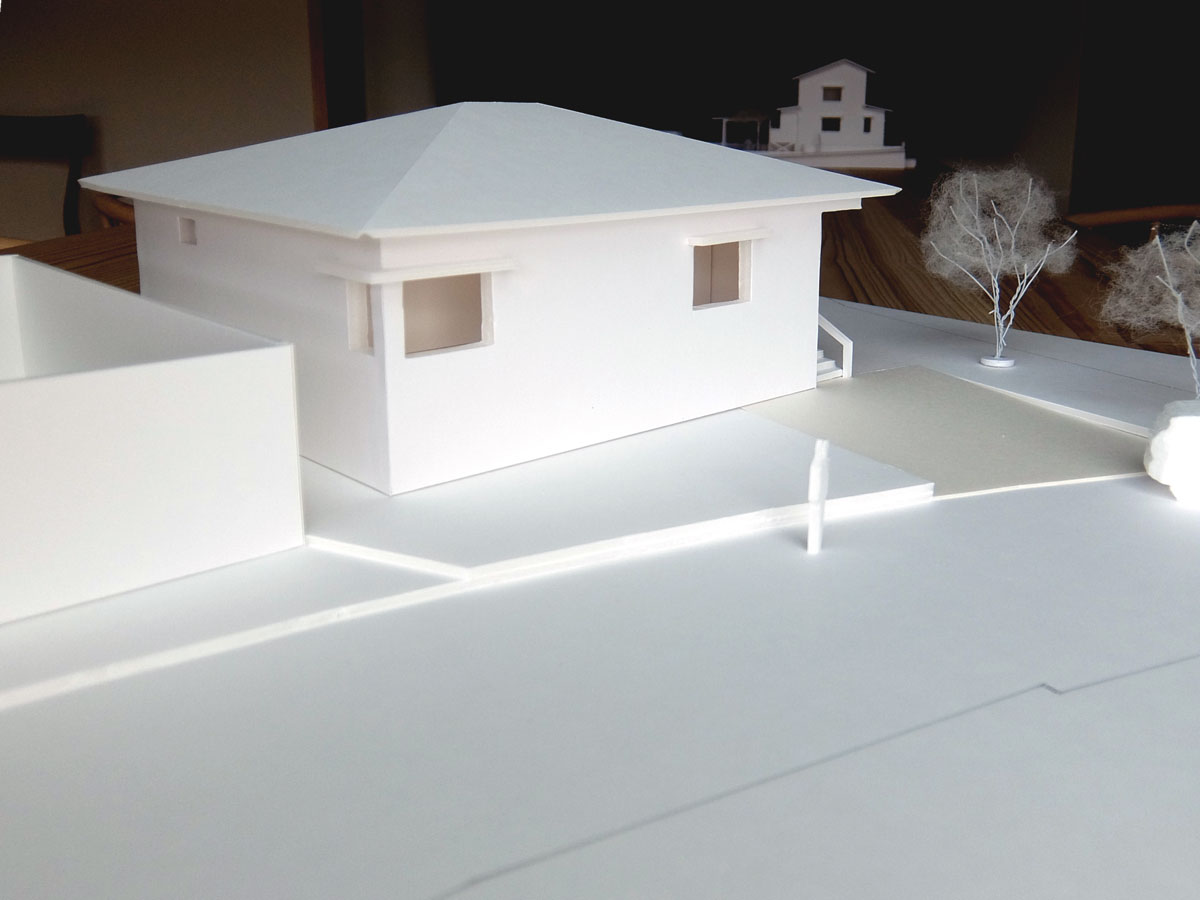

模型で見るときに大事なことは目線の高さで見る事。上から見る事は通常鳥の目というバードアイになるがまずその角度で見る事はない(最近はドローンで手軽になったか)。同じ角度で少し上から見ると下の写真のように印象が少し変わる。

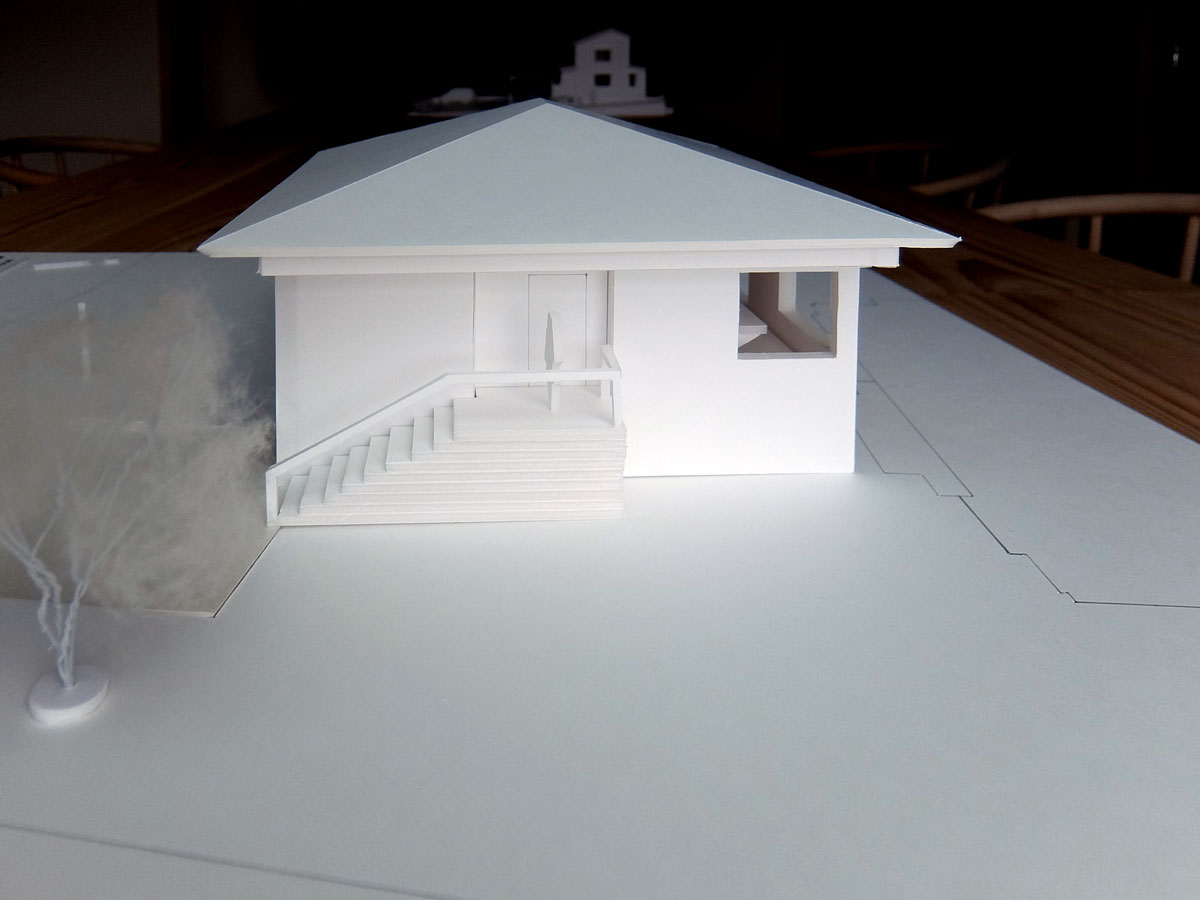

珍しく玄関戸が高い位置であるが下の写真のように敷地入り口から目線で見ても、敷地が広く引きの距離があるので階段の高さもそう高く感じられ無い。

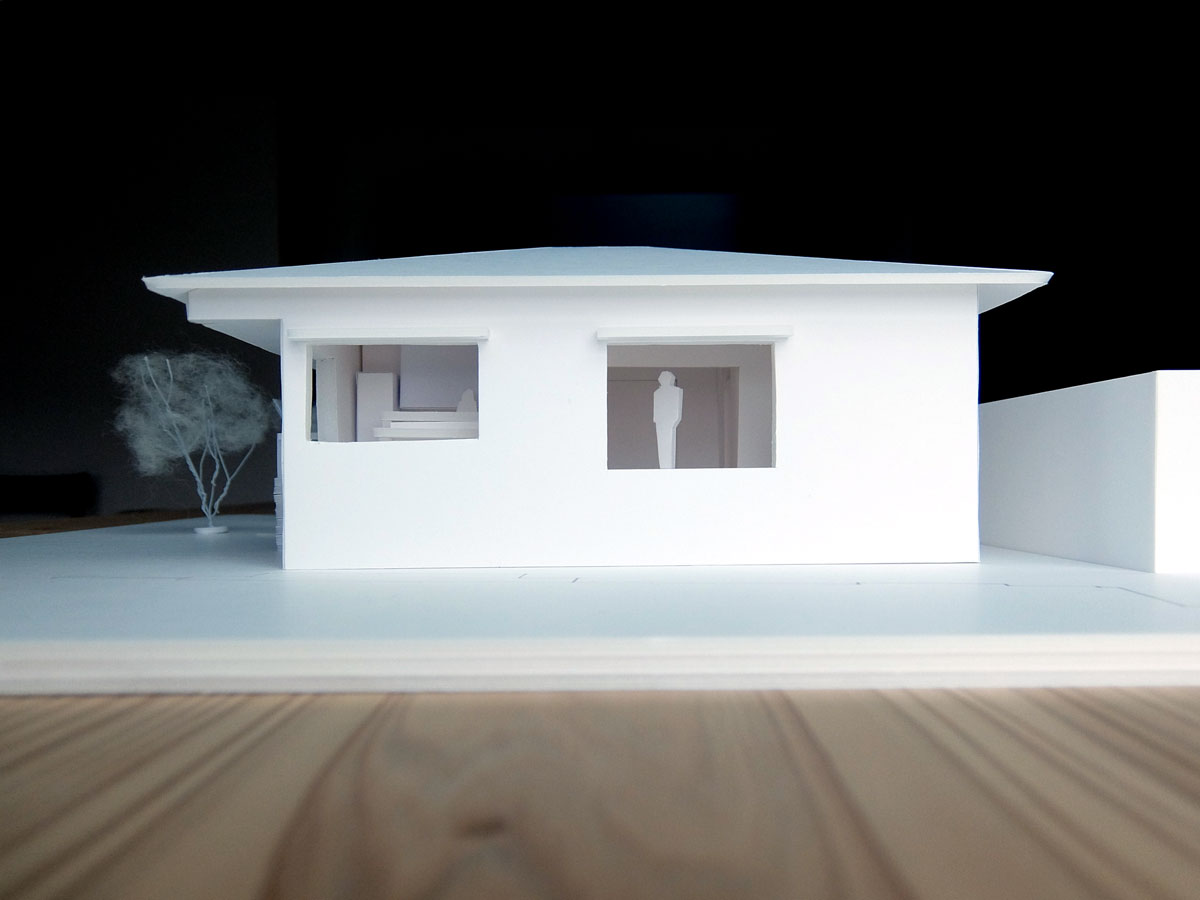

開口部が大きい外壁面の下の写真は・・・実はほぼ真北方向の窓。これは建て主さんと息があい、この北側の方位に大きな窓を集めたいとの事で基本設計をスタートしている。これはやはり40年ほどお住まいになり敷地を熟知しているため、どこに窓があるのがこの敷地で一番ふさわしいことを知っていらっしゃる。

凡庸の考えでは南側に大きく窓を開けたがるが、「緑の家」の高断熱の性能なら冬の寒さの心配はいらない。この敷地は真北方向に視界が大きく開けているのでここが窓としてはベストなのである。建て替えだからこそ意気投合できた窓位置。

同じように2年前に建築した三国街道の家でも、お住みになる前はあえて北側の吹き抜けには?マークだったと思うが、住んでから吹き抜けも含む北側窓の有用性をすごく気に入って頂けた。

北側の窓はとにかく安定した光の恩恵に授かれる。晴天でも曇天でも雨でも同じように窓の近くにいられる。晴天時でもまぶしさはなく、当然超高断熱のため真北窓でも寒いと感じることもない・・・というより外の寒さに気がつかない。真北側窓は景色を見たり外を感じたりするには最高なのである。

巷では画像AIと動画作成AIが急速な進化で室内CGも手軽になってきている。しかしこのスタディ模型は持ち帰ることができ、それを実際の敷地において自身の目で周囲との比較しながら、窓からの日射さえも確かめられる点ではまだまだ優位性がある。未来に周囲近隣のCGも簡単に空間合成できるようになれば模型も必要なくなるかもしれないが、その時は人が設計を行っているか・・・それさえも想像できない世界になっているだろう。