昨日に引き続きこちらの論文も第一種換気扇と第三種換気扇をいわゆるシックハウス的な症状で比べた時に、第一種換気が無難であることを証明するような内容である。

続きを読む

こちらは昨年に「その1」をご案内したがその続報。その1では給気量の測定がいまいちだったとあるが、今回は特にその記述がないので安心できる。これら実際の給気量測定は20~30年以上前にも学会で確か発表されているが、時代は変わりもう一度おさらいするのもよいので取り上げる。

続きを読む

国内では上野住宅建材さんしかもっていないと思うトーメイガラスの入った北欧製高断熱の木製玄関戸を採用。このドアを県内で最初に使ったのは多分私の自宅。そもそも日本の住宅の玄関は昭和初期からトーメーガラスだったのにいつの間にかマンションのように閉ざされてしまった。

続きを読む自動車の自動運転が2030年には始まるのではないかとの話を聞く。このことに対し?と思う考えには、「事故時の責任の所在」の法的な整備がまだとの意見がある。私は案外その時は突然(2030年前)やってくると考えている。

続きを読む日本の今までの住宅は短命でよく30年住まえればOKだった。これは住宅支援機構の過去の調査からも平均建て替えとして30年以下となっている。ところが、「緑の家」をはじめとする住宅が現在目指しているのは、長期使用できる住宅である。これはある意味時代に逆行しているのではないとふと思う。

続きを読む

一昨夜の件でJALの朝一番便を昨夜中に抑えていたが、その朝5時過ぎに施工会社であるヤスダホームさんから連絡があり、時間の有効利用として空港まで迎えに来ていただけるとのこと。それならばさらに35分早く飛び立つANAのほうが良いと思い・・・

続きを読むまずは上の「緑の家」のブログをご覧いただきたい。この投稿では当時ほとんど語られていないルーフバルコニー下の通気の重要性をが今回紹介する報告であり、「緑の家」では20年以上前からこの仕様を標準としていた。ルーフバルコニーは屋根よりはるかに難しい納まりでだと思う。

続きを読む

こちらは実務的な内容ですぐにでも参考になる報告である。建て主さん(エンドユーザーさん)には軒裏換気口や通気層、屋根通気層の話は難しいかもしれないが、耐久性にかかわるこの部位は関係者ならとても興味がわく話題である。

続きを読む

お盆中はotomo vie centでお世話になっており、その奉仕として大きくなりすぎた庭のタラノ木を切っていたところ・・・不覚にもあしながバチに軽く刺されたが、特に問題はなかった。

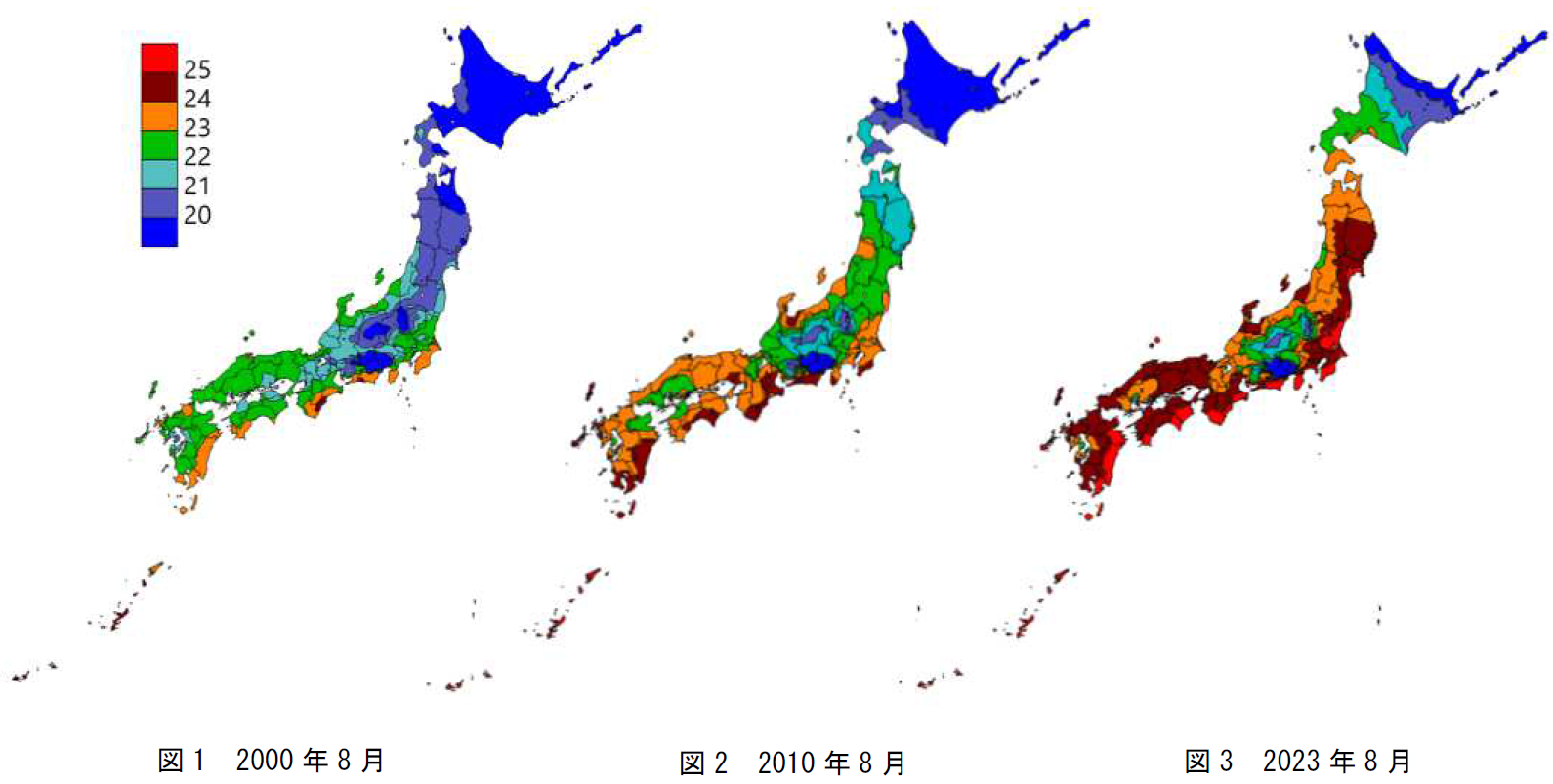

続きを読む先ほどダイキンさんのエアコンの設定温度のことを挙げたが、やはり湿度を無視した冷房室温28度(設定でも室温でもよいが)との指標では現在の露点が上昇している気候条件ではだめだろうという論文を紹介する。

今回の紹介は論文というより統計した情報提供と受け取れる梗概である。

続きを読む最近コメントで頂いた質問が私のツボにはまって長文でお答えした。実はこのことはいつも頭にありいつかもっと解説したかったのであるから、ご質問頂いた方には感謝である。

続きを読む

昨日、一昨日とここの研究室での内容にハマったといったが、その最もハマった論文がこちらである。よって2023年と昨年の梗概集からであるがご紹介したいと思う。きっとカビ、リノベーションに興味がある人はハマると思う。

続きを読む2024.08.08.7時14分緑色グラフ差し替え修正

今年も梅雨が明ける前の気になる調査した内容を案内する。

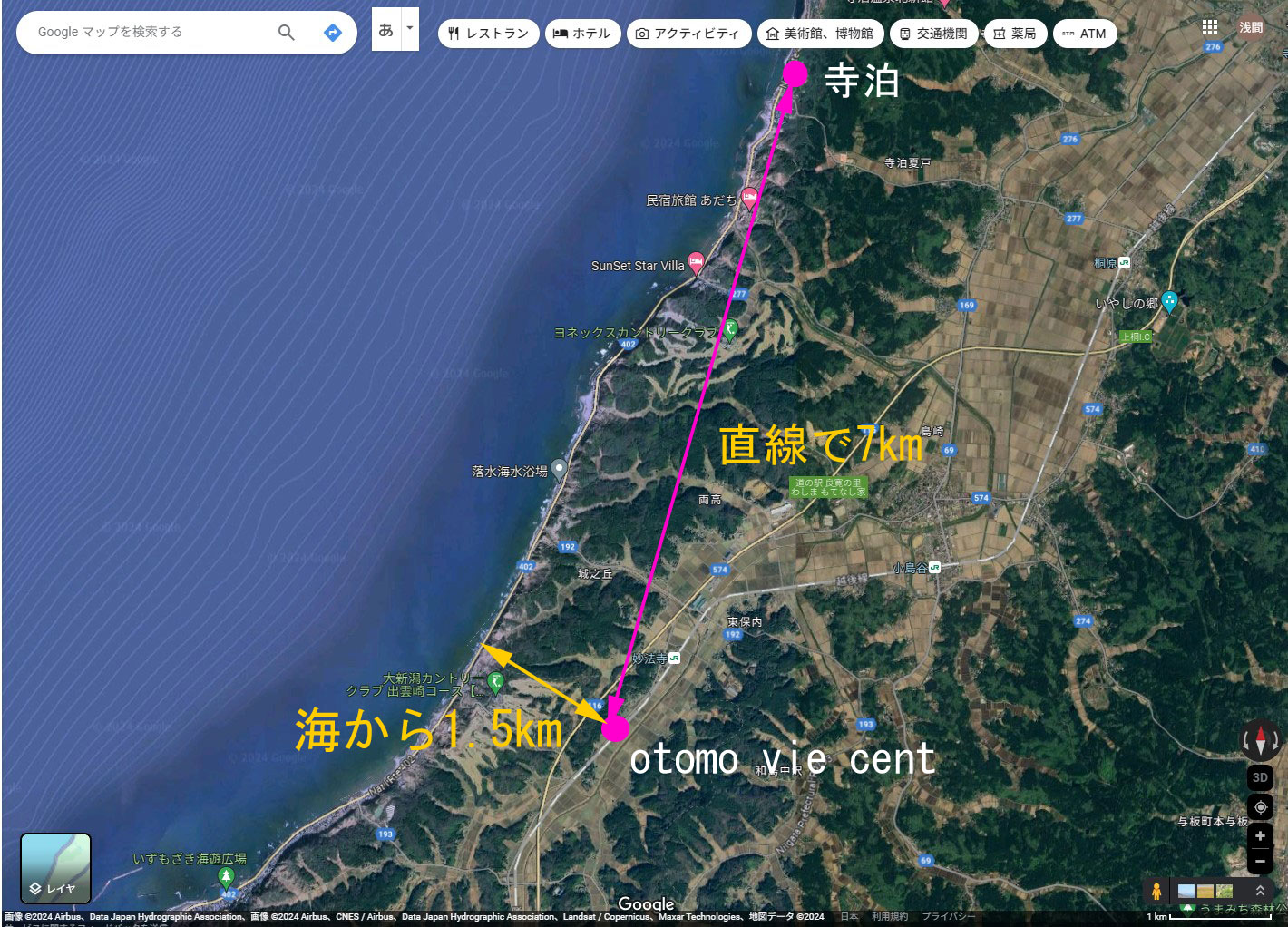

拙宅で現在空き家になっている寺泊の家と同じく人が住んでいないotomo vie centの離れで家の湿気の入り込み具合を調査した。

まず両家の位置関係を上のグーグルマップで示すと寺泊(高気密住宅)とotomo vie cent(低気密住宅)は直線で7㎞弱。寺泊は海から30m程度でotomo vie centは海から1500mとなっている。

先週、COVID19のため遅れていた2年目のメンテナンスとトイレの換気扇の不具合を確かめるべく、ある「緑の家」へ伺った。伺ってみると完成当時は外構がまだできておらず、今回伺った時にほぼ外構が完成してた。

続きを読む

昨日の定休日にはいつもようにotomo vie centでの奉仕。畑の柵づくりのため竹を切り出して芋用の支柱づくりだった。お昼になり昼食は裏山で豊作の「ミョウガ」と畑の大葉、さらには山椒の塩漬けだけのトッピングで冷やし中華。これを暑い30度の中の離れで頂くことで最高にうまくなる。エアコンの効いたところではまずおいしく食べれないのが、冷やし中華やスイカ等だと思う。

続きを読む