その3の話題は近年増加している吹き付けウレタンフォームの熱と湿気の事。

報告者はいつも実務者には貴重な情報を提供して頂ける本間先生である。

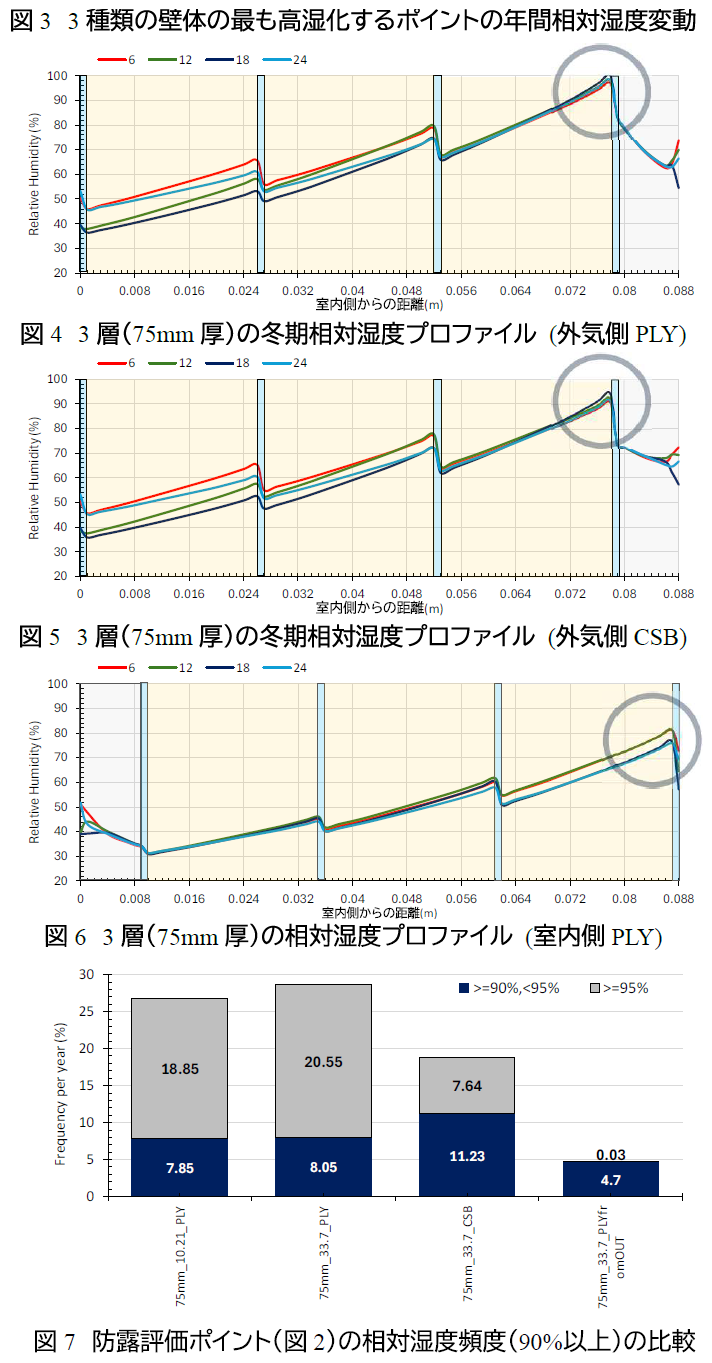

上のとおり、吹き付けウレタンフォームは現場で吹き付ける際に面材が原則必要であり(タイベック等だと通気層を塞ぐ恐れがある)、この面材の種類及び位置によって断熱材と面材の接しているいる箇所において結露問題があるのではないかという事を計算にてシミュレーションしている。そのほか発泡倍率や吹き付け回数(層構造)や厚さなども調査解明したいとの事。

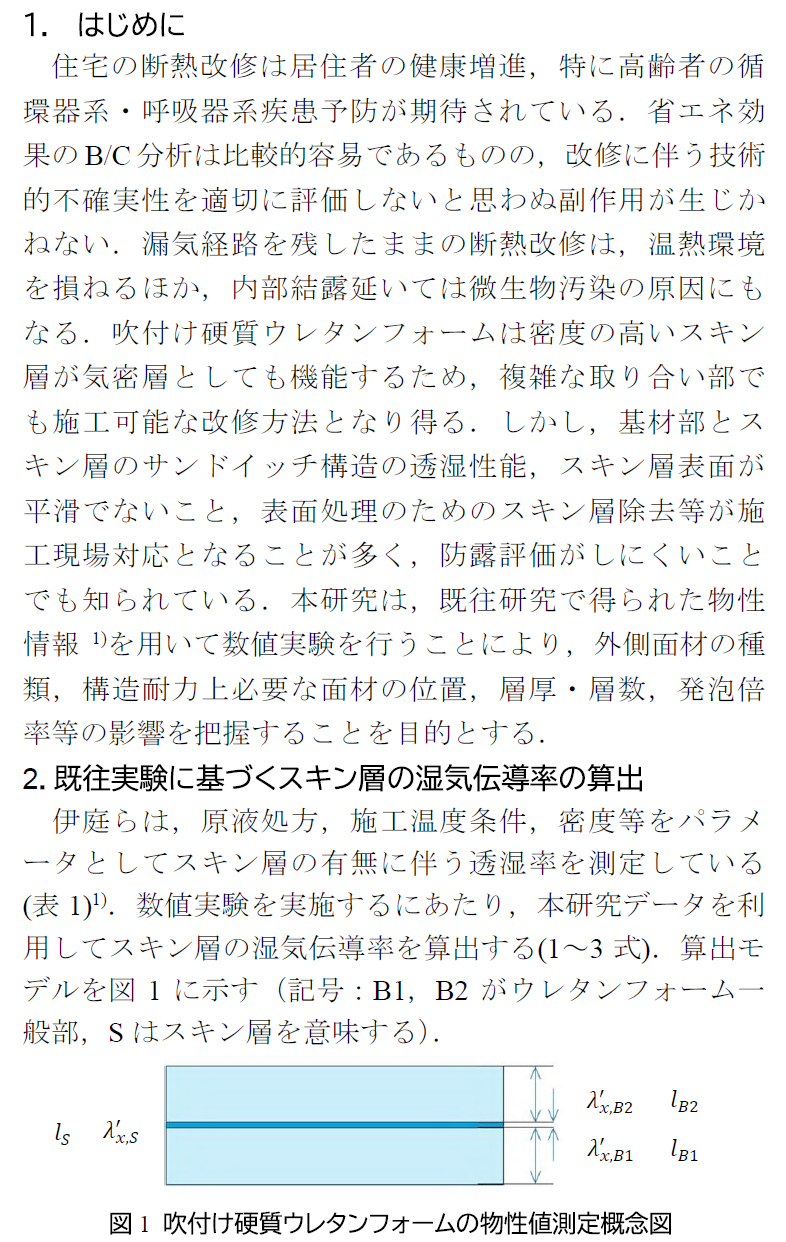

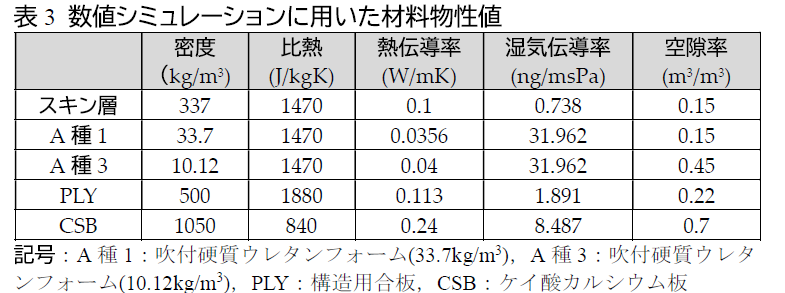

計算条件は次のとおり。

ここでスキン層とあるが、現場で吹き付けられたウレタンは硬化するときに表面に薄いが固い膜をつくっているようで、このスキン層の透湿抵抗が他の部分より高くなることが知られており、この多層になった壁条件で計算している。

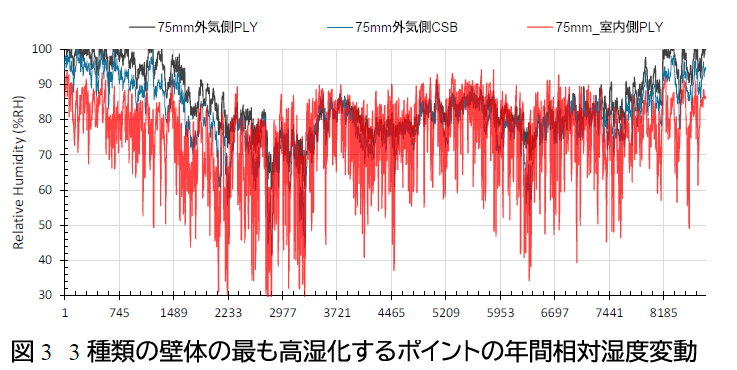

結果は次のとおりである。

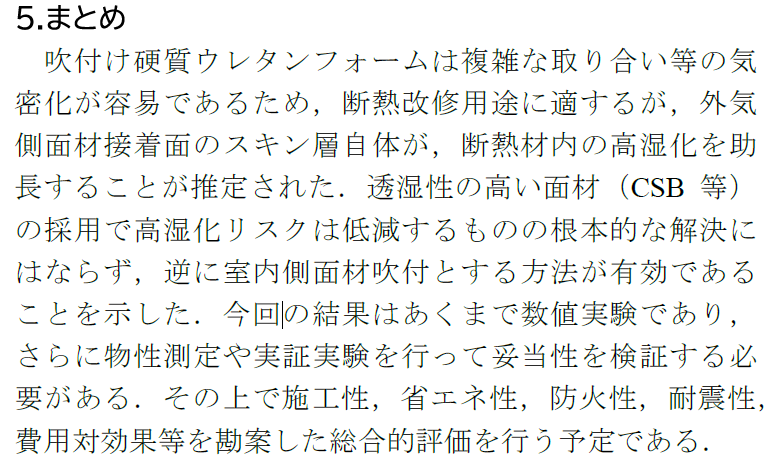

構造用合板を外壁面外部側にありそこにウレタンを吹き付けた場合は、ある程度の時間RH(相対湿度)100%を超えているようである。またRH95%以上年間の割合は構造用合板で20.55%、ケイ酸カルシウムで7.64%、部屋側に構造用合板であれば0.03%に激減する。これは他のGW断熱施工でも同じことで、透湿抵抗の高い素材が室内側にあると壁内結露の可能性が低くなる。

最後にまとめを下におく。外部にある面材に吹き付けると、高湿化の根本的な解決にならないことをまとめとしている。

現場ウレタン吹き付け工法は既に多くの実績があるはずがだ、よくありそうな屋外側の構造用合板などの面材に対して吹き付ける方法。その建物を調査すれば実態もわかるはず。是非お願いしたいところである。

期間が長く温度差が大きい冬期湿気の壁内挙動は、断熱化するうえで必ず安全側で計画したいと感じる。