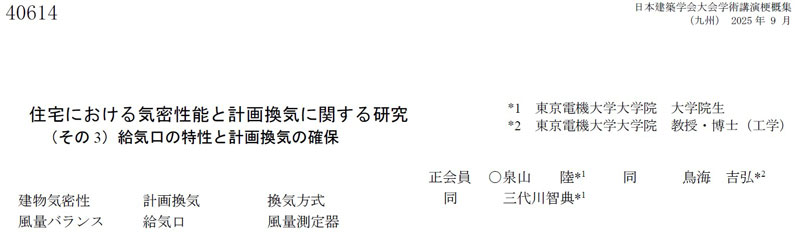

2025.07.31緑字加筆

その2は既往の研究もたくさん行われている換気システムの実給排気量等である。既に読者さんならお分かりの事なのだが、初見さんのために載せる。

こちらは↓昨年の続報となる。

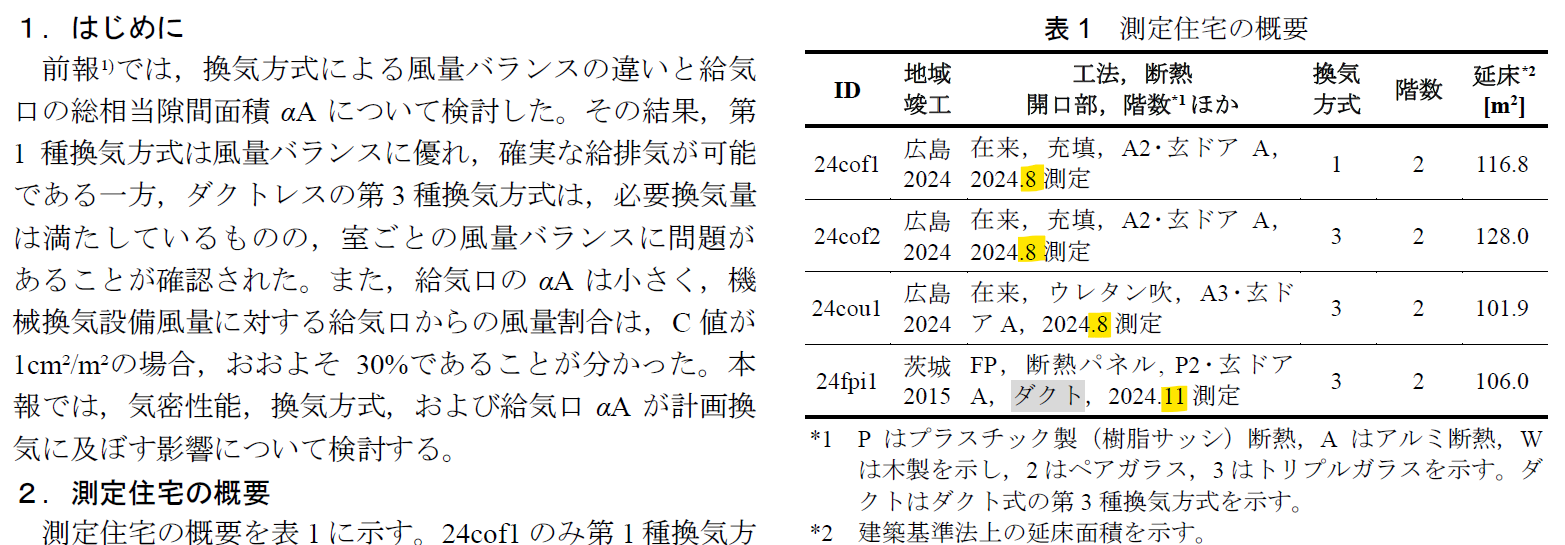

まず最初に目的と測定住宅の概要(条件)である。実測も計算も条件が変われば大きく結果が変わることもあるので、必ずここはしっかりチェック。

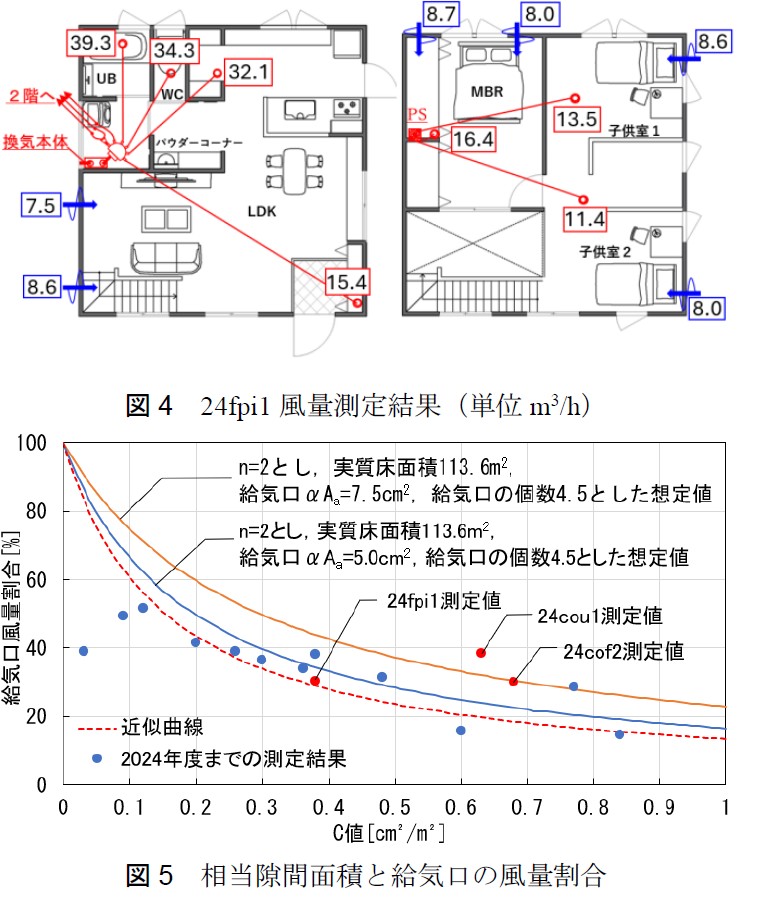

すると・・・まず実測は24fpi1を除いて8月で地域は広島である。24coflだけ第一種換気システムとなる。

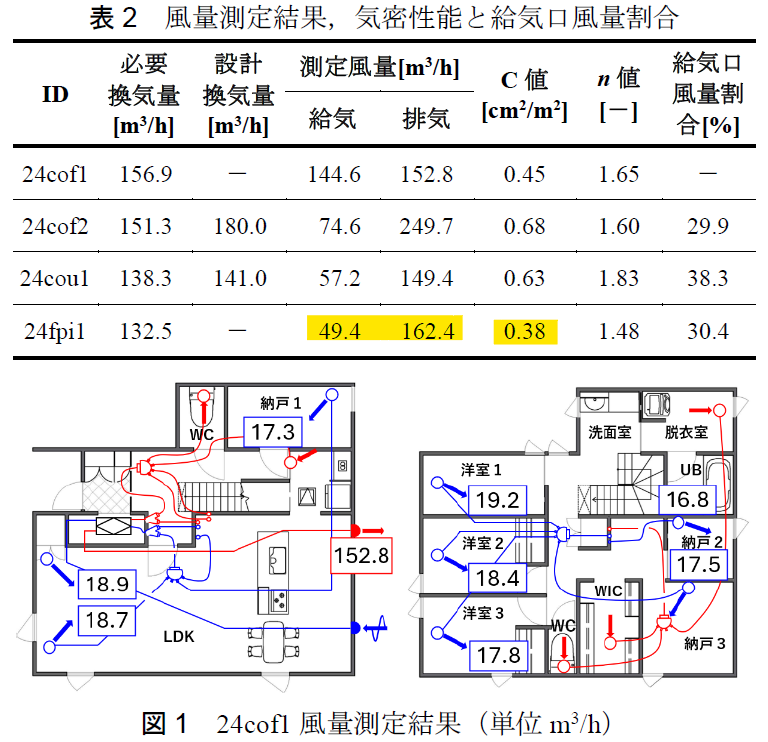

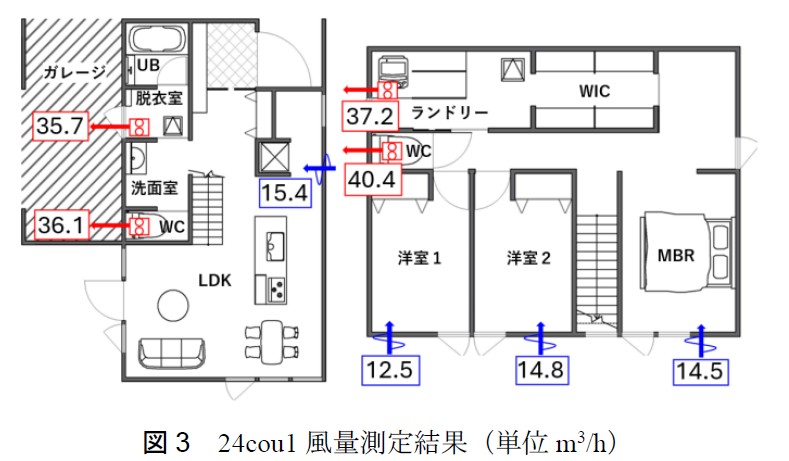

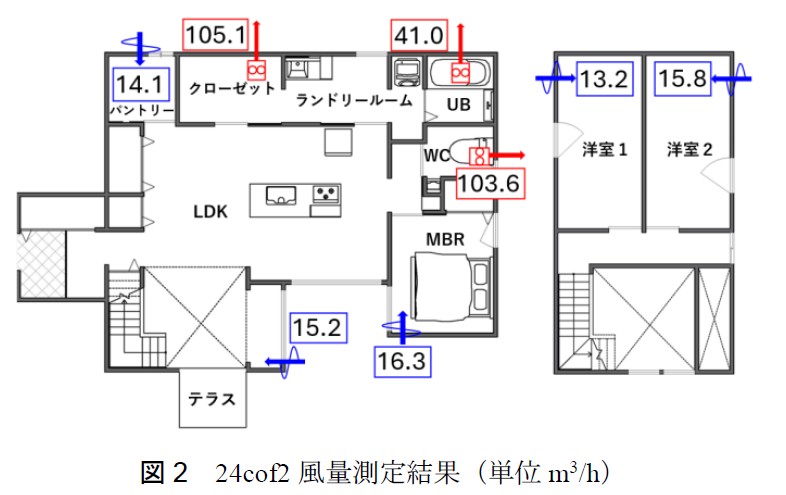

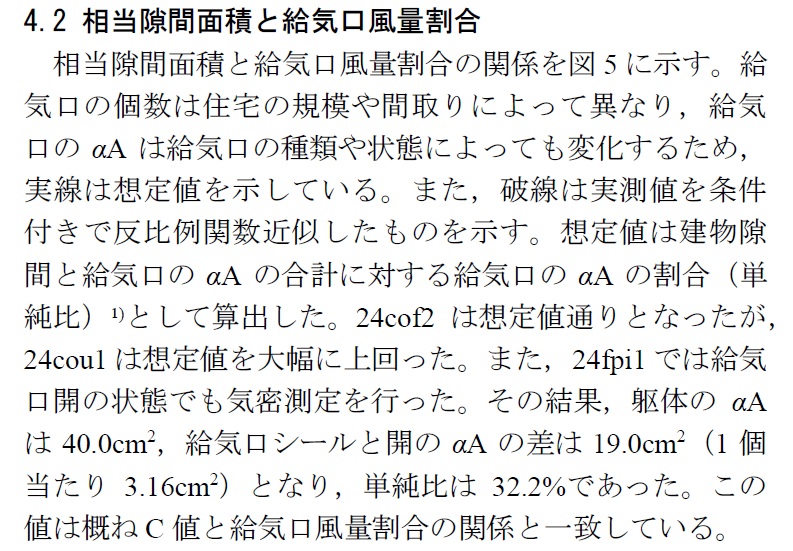

表2でご覧のとおり昨年と同じで24cof1だけ給気と排気が安定している。とても無難である換気システムが第一種換気となる。第三種だとC値0.38㎝2/m2と気密性がとてもよい24fpi1でも排気量に対しその1/3しか給気口からの新鮮空気が得られないことがわかる。

第三種換気であっても2階の給気量はある程度確保されているが、これは内外温度差が極小になる(数度以内)夏測定したためで、温度差換気が起きる冬期(通常15度から20度)では2階が正圧帯になり、もっと少ない給気量になるだろう。温度差換気の影響はその建物の気密性の大小によるが、間違いなく第三種換気の給気量に影響を与える。また卓越風も同様で負圧方位に給気口がある場合、逆流することもあるのは過去論文から既にわかっていることである。また第三種換気システムの給気口はどう考えてもただの穴(隙間)としてとらえられ、実測でも計算でもほぼ同じ値になり、一個当たり5~7.5㎝2と想定できるようである。7.5㎝といえば2㎝×3.7㎝なので小さい穴が開いている。そこから給気されると考えるとなんだ給気口を設ける事は気密性シートにただ単に穴をあけると感じてしまう。しかも全体の1/3の給気量割合しか入らなけれなおさらである。使っている給気口(フードを含むワンセット)メーカーにもよるが、概ねこの傾向である。

最後にこの論文でよくわからないのはまとめで下の事。

黄色いアンダーライン以外はこの論文梗概から読み取れない。この前報でもそんな実測データはないと思うが、どこから急に出てきたのだろうか…論文としては気になった。