昨日のメールをチェックしていたら驚いてしまったことがある。それが上の事。

それによると、2019年(6年前)からある構造計算ソフトにバグがあり、住宅の基礎の基礎梁という最も重要な部材の構造計算が正しくない計算結果を出すとあった。

木造部分の耐力壁ならまだ修繕方法があるが、基礎梁では補強方法が大変厄介で、地中梁で設計していたりすると、これは修繕が事実上不可能に近い。

問題は大きくてなんと2019年5月からずーっとこの不具合を引きずっていたとの事。ちょっとこれはやば過ぎる。

私は過去何度も申し上げているが、断熱気密の計算間違いなら建て主さんに保障のしようがある。例えば間違いがあって建築された家でその断熱気密の修繕をしなくとも、納得頂ければ40年分の冷暖房費を補填する金額賠償で折り合いがつく。そもそも断熱の場合は一部に熱損失計算不備があっても、影響が及ぶのは実質冷暖房費に限られるからである(熱橋による結露は例外)。

しかし構造の計算不備は違う。地震が来た時に最悪建物の安全性が担保できないので、金額賠償ではほぼ納得が得られないからである。

だから私は「安全性を担保する構造が最優先事項でありその他はその次でよい」と度々このブログで申し上げている。

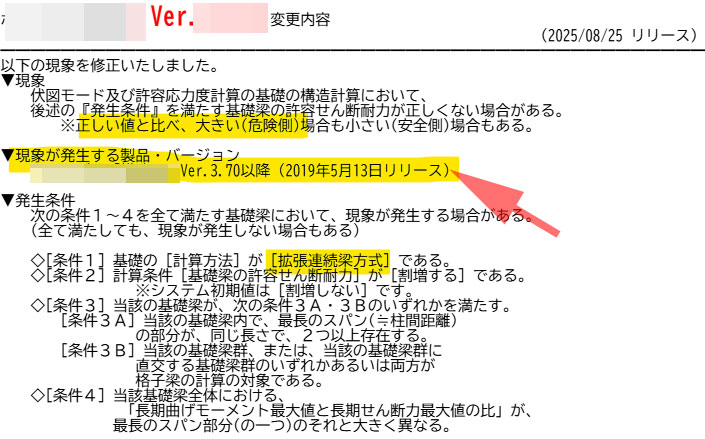

「緑の家」のオーナーさんが心配しないように申し上げると、「緑の家」ではこのバグは全く影響はなく、改めての検証の必要もない。このバグは、冒頭の図にあるとおり、

1.基礎の計算を「拡張連続梁方式」で計算した時

2.計算条件を「基礎梁のせん断応力を割り増して計算する」を選んだ時

3と4は省くが既にこの1で計算したことがなく、デフォルト計算方法の「グレー本による許容応力度設計」でしか行っていないためである。つまりバグの影響はうけていない。

逆にこの「拡張連続梁方式」で計算したことがある方は要注意である。この拡張連続梁方式で基礎梁を計算する方は、土台下に連続した基礎がないようなべた基礎を設計している時や、基礎人通口周辺を適切に設計し、実情にあった構造計算をしたい等の特殊な意図をもって設計した時に採用される計算方法である。よってその目的は大変良いのであるが、複雑な計算になっていて想定外がおおくなったのだろうと想像する。

さてこの有名構造ソフトを使用している住宅業界は、これで大騒ぎになるかと思えばそうでもなく、多分この拡張連続基礎を使用して構造計算をしている建物が大変少ないのであろうと思われる。それでも自社で構造計算していない住宅会社さんは、構造計算を行った設計者に確認する必要は必ずある。

既に構造計算を行った建物に住んでいるオーナーさんは、担当の設計者に確かめる必要がある事だけはお伝えしたい。

しかしなんで6年間もわからなかったのかとオーナーさんは単純に思うだろう。当たり前で、あの最も高度な規格をクリアーする自動車でさえ、数十年間もミスに気付かない又は故意で隠蔽し販売できるほど、現在の専門分野にはタッチしにくい。つまり通常設計者と行政(2025年3月までは長期優良住宅のみ)でダブルチェックしていても、細かい点(一つの基礎梁)の計算違いには気がつかないのである。今回わかったのは、得られた計算結果が経験値と大きく食い違うことで「あれっ」との感じで発覚したのだと思われる。

今回の件があっても私を含め設計者は、複雑化する木造の構造計算を30年前のように手計算でやろうとは思わない。だからこそそのソフトの信頼性は大事で、特に私は構造「計画」こそ無難にすることが大事だと考えている。大概このようなバグは、ソフト設計時に想定しないような複雑な構造計画の場合に起きやすい。確かに無難な構造計画は空間構成で面白みがない。一方例えばスキップフロアーや、勾配屋根等は写真映えし豊かな空間になることは事実。しかしその構造計画には細心の注意を払い、設計者はその住宅が建っている間(最低民法では20年)は、その構造の責任を負うことを肝に銘じなければならない。