先週の初めにスタッフMが本所リバーサイドの家の防水検査に、わたしもその数日後に伺った。

そして今日は定休日だが明日は基礎コンクリート打ちで今日最終検査をするため熊本入りした。現場検査後打ち合わせを行って今ホテルにチェックインしてこちらの記事をアップする。

今日のメイン話題の無難な仕様を工事監理の写真から少し紹介。

本所リバーサイドの家ではもう33年以上使い続けている太陽SUNRのグラスウール120mmが施工され始めている。この太陽SUNRは北陸以南ではあまり聞かれないメーカー(商品名でありメーカーはパラマウント硝子工業)だが、35年以上前に始まった高断熱高気密の本場である北海道では最も使われてきた断熱材である。この10年間はこのR値3.2のものを使っているが、40年くらいピンク色がトレードマークの断熱材である。こちらを使っている積極的理由はないが、超極細繊維系を一番初めに市場に出していることで昔からその品質を信用しているメーカーで、種類も豊富。築31年でリフォームした拙宅でも31年前と変わらずにその安定した形状(弾力性)を保っていることから今後も使い続けたいと思っている。このように住宅においてその30年後の品質は大事な選択要素となり、30年間問題ない仕様・・・これを無難という。

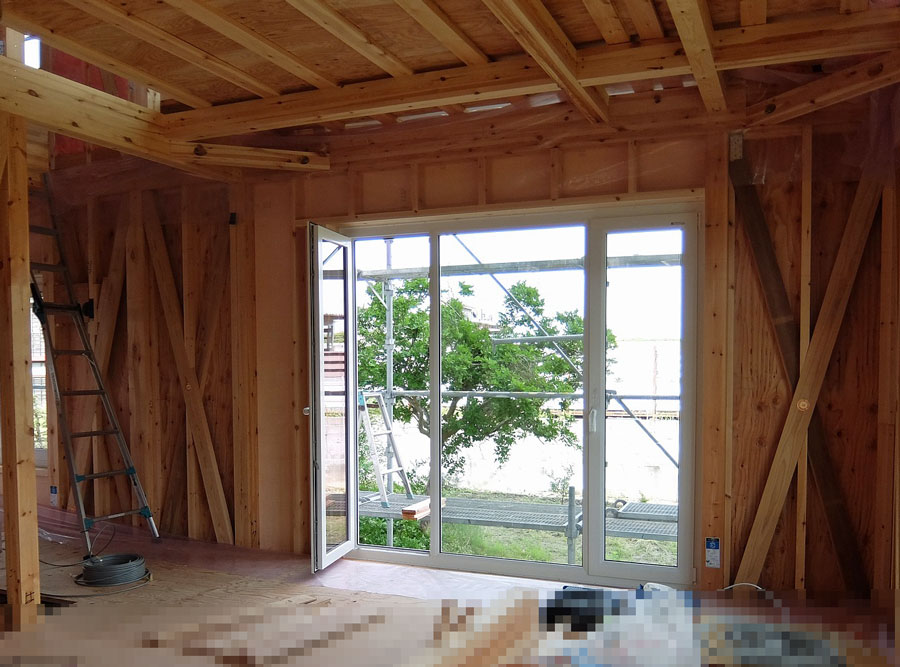

開口部の無難といえば、樹脂サッシは10年以上前から引き違いサッシを廃止している考えも同様である。この10年、20年経過すると大きく気密性が破壊される引き違いサッシを勧めることはない。確かに20年後にゴムパッキンを交換すれば少し気密性が戻る※のであるが、交換しなくとも大丈夫な形状があるのだからそれを使えばよいので、上のように大きな開口部でも原則ドレーキップ型となっている。似たような気密が落ちにくい種類として外に開くタイプの開き戸型(辷り出し型)があるが、これらを使わないのは外部に簾などが設置できないこと、外側のガラスがふけないことから2階以上では使わない。またFIX型は以前のご紹介した理由で積極的には使わない。

※20年経過すると一般的には該当商品は廃止されて7年以上経過していることが多く、純正品のパッキンではなく、汎用品パッキンのため初期の気密性は担保は難しいとメーカーからいわれる。

最近では気密測定を行う家が増えているので、この引き違いの気密性の劣化が今後の10年で広く知れ渡ることになると想像しており、高気密を謡う建設会社さんで10年後には引き違いサッシを勧める提案は激減すると考えている。あのルーバーサッシ(ジャロジーなど)がほとんど採用されなくなったように、時代は住宅は気密型に完全に変わったと認識である。

冒頭の写真の通気層も「緑の家」自慢の「無難な」クロス通気である。これについてはその2で少し触れたい。