上は55年経た古い木の外壁(南面)である。「緑の家」ではよく使う画像である。今まではこの木の黒い部分を「カビ」として説明していたが、これはカビと藻類がドッキングした「地衣類」であるらしいというがわかったので訂正する。

これは昨日行われたBB研究会セミナーで、広島工業大学の中嶋先生から教えて頂いたこと。カビは私の持続的研究テーマなので興味深かったが、この地衣類という言葉は初めてだったので少し調べると・・・

地衣類とは元々は以前から説明している「カビ=菌類」の仲間である。菌類は自身で植物のように光から栄養を作り出すことはできないので、腐朽させたり寄生する何かがないと生存が不可能。よって寄生された宿主はそれで弱ったりするのであるが、地衣化すると共生する場合が多い。この地衣化とは菌類が藻類を取り込んで光合成で得られた栄養を藻類からもらうことでも栄養源とでき、付着した材から自立できるようになっている。この為取り付いた木を弱らせることなく共生が可能になっている場合もおおい。また藻類とは、酸素発生型光合成を行う生物のうち、主に地上に生息するコケ植物、シダ植物、種子植物を除いたものの総称。簡単にいうと植物だが茎、根も種もない光合成をおこなう生物。さて地衣化して菌類にはメリットがあるが藻類にどのようなメリットがあって共同体をつくっているのかがいまいちわからない。菌類が紫外線など遮光しているとのことだが、わらないことはまだまだ多いのがこの藻類や地衣類である。

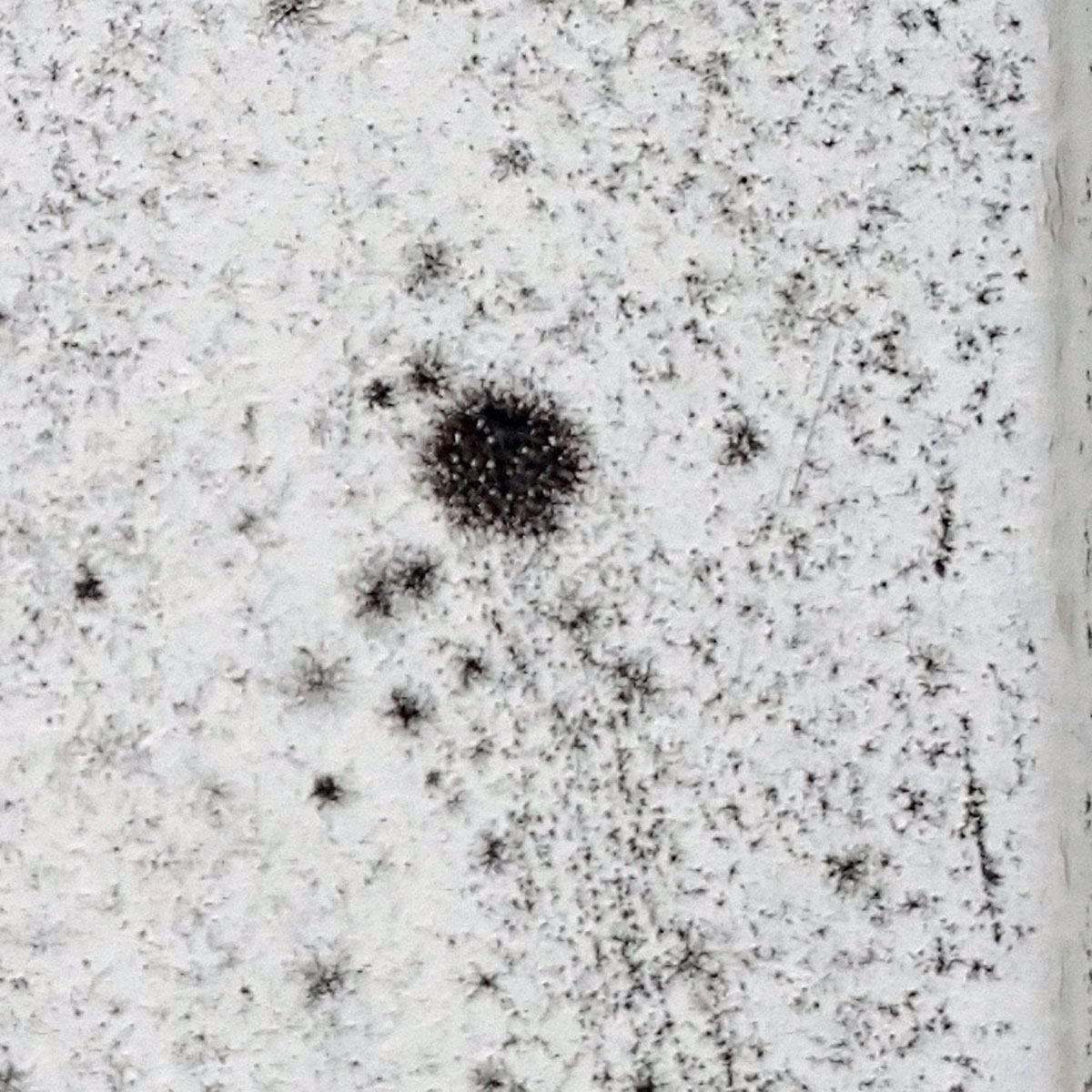

一方↑のガルバニュームに生えている黒いのは、カビ類に間違いなさそうである。ガルバニュームの金属面にも生えてしまうカビ類は強い。

また↑こちらの写真では外壁の黒ずみはウエザーリングとの説明を受けたが、軒裏換気口だけそれがない。ウエザーリングが紫外線や雨水のでおきた風化(木質の化学反応)だとすると、説明ができない。

同じように雨風が当たる左右の軒下部分は他の部分より若干濃いが(ここは藻類とのことだったような)換気口の所だけ生地のままのように見える。換気口は強制ではなくパッシブの仕組みで、風や温度差で換気(小屋裏の空気の出入り)が起こるので、換気扇のフード先のように常に強風があたる感じではない。私的には小屋裏の中に厚さ45㎝もそのまま裸の状態であるセルロースファイバーが何らかの作用をしているのではないかと思うが、サンプルをとりしっかりした分析が必要と感じた。

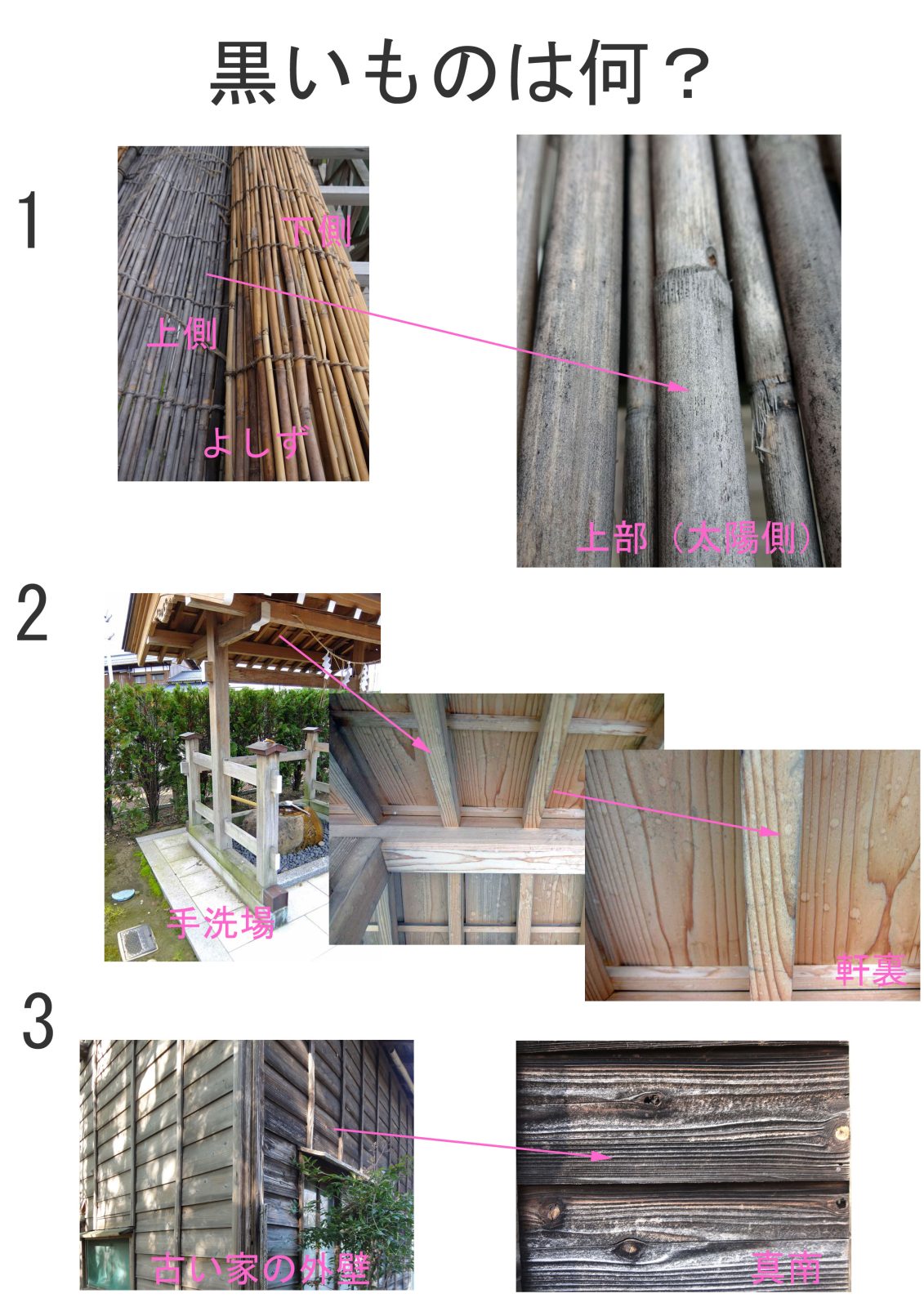

その他下の写真の黒い物質を教えて頂いた。

1は藻類だそうで、カビではないらしい。手で触って黒い粉がつくので私的にはカビだと思っている。

2はその場所から推測してカビらしいが、分析しないと不明だとの事。

3は先出の話題で地衣類(カビの一種)とのこと。

生物は様々で難しいが、中嶋先生の研究分野から少し外れた天然有機物のこの分野(部分)は、もう少し私自身の研究が必要だと思っている。ただどのみち木を腐らせる腐朽菌とは違い自然現象と受け止められるので、特に現在困ったことはなく趣味の範囲での研究になるのだろう。