「仮説 カビが家の寿命を決める」を唱えてから早10年。昨日古民家や古い家も含めたもリノベーションは住宅に向かない。その理由はカビ対策が難しいから。とのブログを書いた。都市部など地面からの湿気がなくヒートアイランドになる地域にはあてはまらないかもしれないが、古民家が残っているような少し田舎のような土地ではほぼあてはまるだろう。

今年の夏も2年前のあの暑かった夏のように雨が降らないで気温が高い。これはとても良いとはいえないが、このような天候が続くともうあの現実を見ない家づくりに対して関心が無くなる事は良いこと。その現実を見ない家造りとは、「夏の通風(窓開け)主体での家造り」。高断熱高気密が義務化された今なら多くの方が「通風による家造り」を肯定されないと思うが、5年くらい前でも多くの住宅専門誌に時折そのような住宅を称えるような家が紹介されていた。しかし、今朝も外気温27度RH(相対湿度)83%、露点温度24度では、窓を開けている家は大変少ない。当たり前だがその外気を部屋に入れても涼しくならないし、職場でのエアコン環境になれた体では不快に感じる。当然エアコンの環境が嫌いな方はいると思うが、家族で住む場合家族全てがエアコン嫌いは一般的でないだろう。高齢者世帯では未だに少し見られるが、高齢者のみ以外の世帯では防犯上の問題もあり、トイレ、浴室と見られる窓は開いているが、大きな窓は全閉である。時と共に価値が変化するし、変化しなければならない。家造りは20年くらい先の想像のたくましさが必要で、エアコン中心の家造りで今後想像力を働かせるのが、カビとの付き合い方である。下は10年前から仮説として訴えているカビの事。あと10年で結果がわかるだろう。

「緑の家」では設備等取り換えができる機器はカビについては許容している。例えばエアコン内部、換気扇内部など。当初は強力な防カビ剤があるのでカビないが、突然カビが一気に増える。エアコン内部なら3~5年後くらいだし、換気扇内部でも5~10年で目立つようになる。ただ今のエアコンなら10年で交換になるからその時点でリセットされる。換気扇でも15年で交換、リセットとなることで許容する。一方住宅の床下空間や小屋裏空間(冷気をつくるような小屋裏)でカビが一度生えると、これはもう大変。簡単にカビの生えたところを取り替えることもできない。そもそも見えにくいところは発生場所の特定が難しい。だから建物本体にはカビを生えさせないことが重要になる。

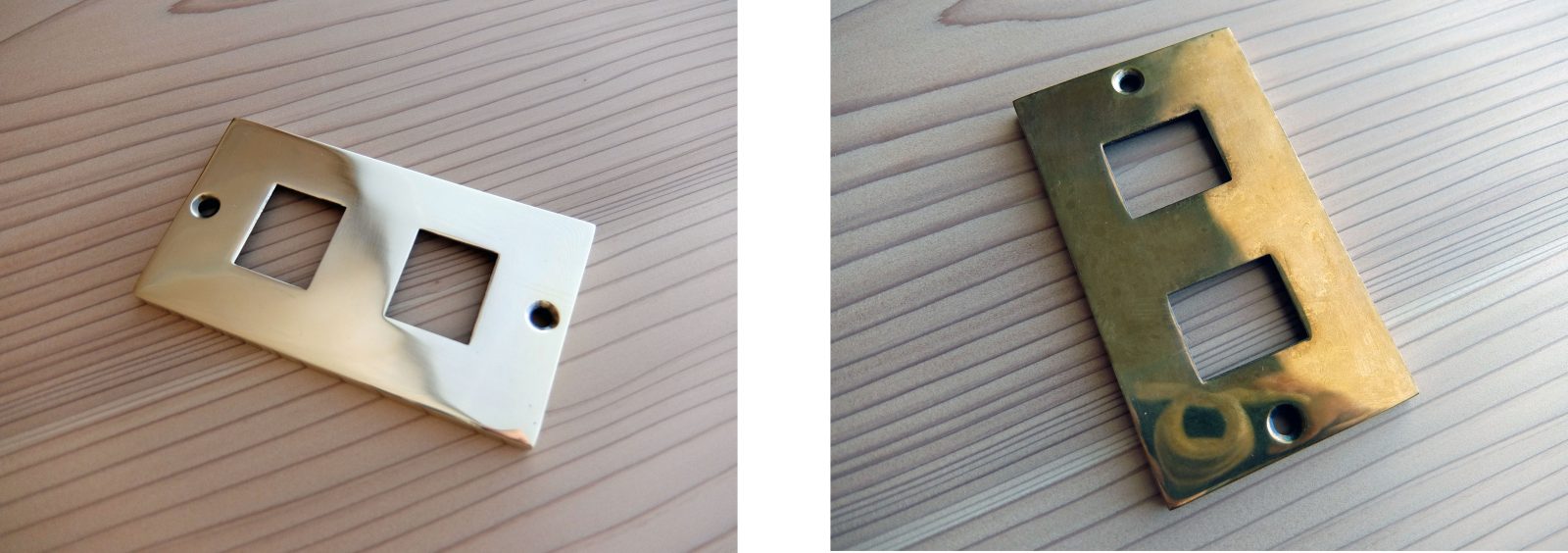

さて・・・時で変化するとの話題では色が変化する素材がその一つ。最近採用例が多くなった金物素材である「真ちゅう」だが、設置後4カ月で少し変な感じで色づいたのでリセット(磨いて削ること)して、一年経た色を半日ほどでつけてみた。

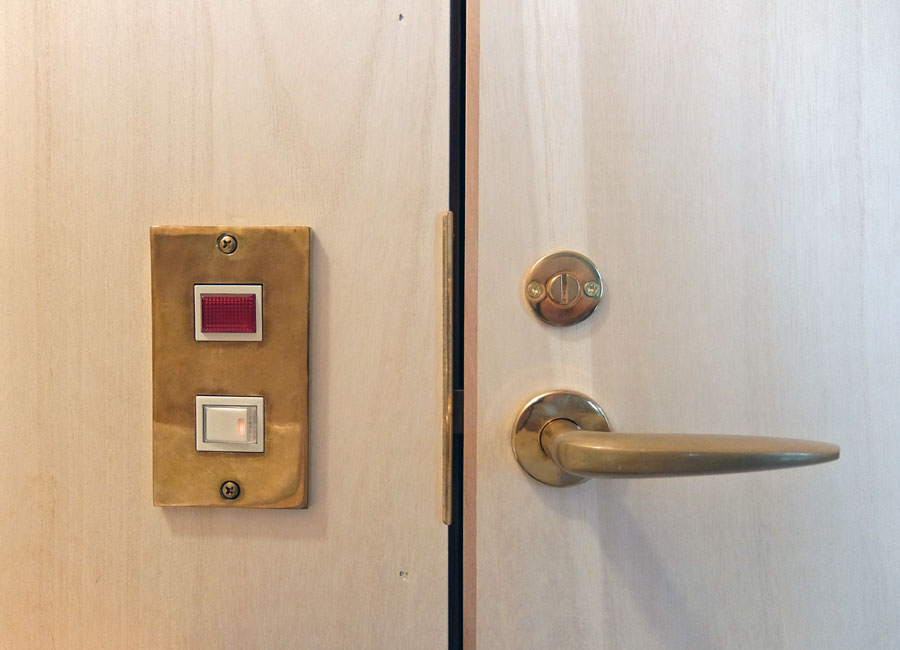

木材と同じように本来ならゆっくり変わる素材として真ちゅうを選んでいるが、事務所で使っているトイレのスイッチプレートだけは、どうしても使う回数が他の部位より桁違いに多いので、触る部分だけが早く変色してしまう。そこで一度金属磨き(ピカール)で磨いて素地に戻し、それを酸素系漂白剤で一昼夜漬け込み変色を促進させ、全体が同じ色に経年変化したように加工した。するともう10年も使い込まれたような色合いになる。これなら部分的に変色がし過ぎたりしてなかったりするムラがないので戸のレバーハンドルの色合いと合う。

これでまた半年使用して問題があれば再び磨いてやり直すことにするが、今はとても良い感じである。「緑の家」ではこのように時間で変化する素材を副材としてよく使う。主材は壁天井のAEPでこちらは変化が全くないといってよい程、色の変化は穏やか。その一方短時間で変化する無塗装の木を多用し色の変化を楽しむ。この相反する素材感がつくる空間を私は心地よいと感じる。