サッシの取り替えが必要な理由はもう15年以上前から下のとおり申し上げている。下は20年経た時の樹脂サッシのこと。

長岡千代栄町の家ではBグレードにもかかわらずAグレードのサッシとサッシ枠仕様になっている。当然建て主さんがサッシ交換も視野に入れた仕様の選択をされ、サッシ自体もフレームに断熱が入ったエクセルシャノンのUFシリーズ。この為、普通のトリプルガラスの樹脂サッシでは、枠に結露する可能性が高いのであるが、このサッシは枠の結露をできる限り抑える。豪雪地にふさわしいサッシでありその選択はとてもバランスがよいと感じる。それはこのような豪雪地だとサッシの外枠に雪が積もるのだが、この積もった雪が表面熱伝達率を高め、内部のフレームを急激に冷やして結露させる。これを防ぐのがこのUFシリーズ。

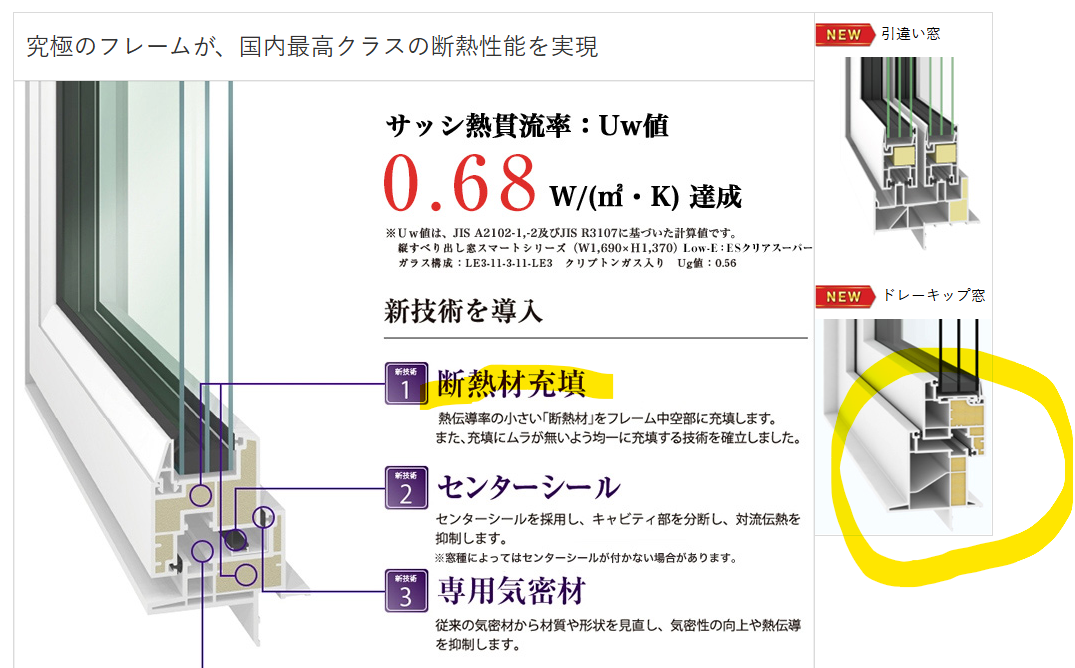

エクセルシャノンさんのHPから抜粋。 10年以上前に発売されているUFシリーズのサッシ。黄色い丸は筆者の加筆。

また一般的な建築仕様では樹脂サッシを交換するときに内側の窓枠を壊す必要があるが、Aグレードの窓枠はサッシ内枠を壊さなくとも交換できる納まりになっている。今は後付けカバー型サッシがあるが、一回り小さくなるので少し暗くなり、熱橋もおきやすく法的にも気を付けないと(有効採光)違法建築になるのでやはり入れ替えがベスト。

この隙間のおかげでサッシを内側から固定しているビスを外すことが枠を壊すことなく簡単にできる。

トリプルガラスやペアガラスを使う時代になってから、今まではガラスは半永久だったのがガラス自体に30~35年という寿命ができてしまった。これについては下のブログで案内している。

この寿命に対処するのがサッシだけ交換できる仕様だが、これには窓直上に庇か屋根が必要になる。サッシの雨漏れは主にサッシ上からの侵入である。よって窓を交換した時に庇や屋根が直上にあれば、この確率が大幅に減る。

この為「緑の家」Aグレードでは窓上の庇が必須仕様になる。しかも常時でも無難な雨漏れ防止となる。

その一方ドレーキップ型のサッシが今後手に入らない時代が来るのではないかということ。「緑の家」といえば庇と簾のある外観である。この簾等の日射遮蔽装置が難なく設置できるのは、引き違いサッシかドレーキップ窓に限られるからである。当然引き違いサッシは20年後の気密性破壊があるので、できる限り使用していない。そうなるとドレーキップ型一択となるが、この形は樹脂サッシでは実質2メーカーしか販売しておらず、YKK430シリーズでは高さが1300程度に制限されるので大型のドレーキップ窓がない。エクセルシャノンさんでは旧型はh=2300くらいまで製作できるが、一方新型サッシのNS×50ではドレーキップ型の展開がなく、7年前から要望しているのだが今もない。よって少し古いUFシリーズとしている。しかしこのUFシリーズは生産工場が限られ北海道か東北北部になり、西日本で使うには運賃がべらぼうに高く新潟以南で使うのは価格で悩む。

さて、この4月から義務化された高断熱施工。当然高気密でないと意味がなく、また日射遮蔽を考えない家は、夏のエアコン消費電力が多くなるばかりで且つ温度ムラも生まれる。それなのになぜドレーキップ窓を使わないかが不思議でならない。引き違いサッシは外部日射遮蔽を設置できるメリットはあるが、20年後の気密性能に大きな疑問があるし、縦辷り出し窓は、外部日射遮蔽を設置するのは難易度が高く難しい。その点ドレーキップは両方の欠点をカバーする。デメリットは価格が少し高いくらい。しかし価格に見合ったそのがっちりしたフレームは、30年経ても問題ない性能を担保しそうだと感じる。

もう13年標準としているドレーキップだが、いまのところ致命的な問題は全くなく、今後もこのまま使っていくつもりなのであるが、エクセルシャノンさんだと新たなNS-50 シリーズにないので、業界で多く使って頂き実績をつくってNS-50 シリーズに加えてもらえるように期待したい。

コメント

エクセルシャノンの情報ありがとうございます。

APW330とあまり変わらないような印象ですね。

私も漏気そのものは問題には感じていなのですが、水抜き穴から入ってくる冷気によってヒンジや窓枠が冷やされて結露する危険があるというところが気になっています。実際APW430の大開口スライディングで水抜き穴が原因で結露する現象が起きています。

https://noppenhargen.com/apw431-drain/

トリブル樹脂サッシで結露するのは設計ミスではないかと思うのですが、これと同じようなことがドレーキップでも起こるのではと疑っています。

>ドレーキップ形状のサッシの欠陥は、他の形状よりサッシ下部のフレームが冷気

>ポケットとなり結露しやすいことがあげられえます。

実際に結露している人がいますね。

https://ameblo.jp/2010092420100924/entry-12732125467.html

室内の空気が水抜き穴に向かって吸い出されると冷やされてこういう現象になるのではないでしょうか。

ただ、私としてはどうしてもドレーキップを使いたい箇所があるのでどうしたものかと悩んでいたのですが、ふとリクシルの樹脂窓はどうなんだろうとひらめきました。早速リクシルのカタログを見ると断面図が書いてあり、YKKやエクセルシャノンのような問題が起きにくい構造になっていました。水抜き穴の内側(室内側)に気密パッキンが2段ついています。

https://1drv.ms/i/c/f345e13e77b7a329/IQCDZAEakBv2RIObCxunhkSJATX8jofOYgs-7VXO-wwpY3w?e=oalloI

今度リクシルのショールームに行って現物を確認しようと思っています。

HN様

コメントありがとうございます。

>私も漏気そのものは問題には感じていなのですが、水抜き穴から入ってくる冷気によってヒンジや窓枠が冷やされて結露する危険があるというところが気になっています。

ご存じだと思いますが、エクセルシャノンさんではフレームの断熱を強化したUF-Lシリーズのドレーキップがあります。このサッシ枠ならフレームの断熱性能が解消されております。

https://www.excelshanon.co.jp/product/uf_series/

それでもヒンジの断熱性は変わりないのですが、経験上ドレーキップで最初に結露が始まるフレーム下部の表面結露対処にはなります。

>室内の空気が水抜き穴に向かって吸い出されると冷やされてこういう現象になるのではないでしょうか。

紹介されているリンク先を見ました。ありがとうございます。東側窓だけで発生していることから仮に結露だとしたら、内側のパッキンの気密が甘かったのだろうと想像できます。そもそもこの障子外でフレーム内にある水抜き穴は、雨水処理が一番の目的であり、結露が無くても雨水が溜まる部分なので、窓を開け閉めすると自然にはいり、また経年変化で外側防水パッキンが弱くなると風向きによって高い確率でこの部分に水が入ります。

>今度リクシルのショールームに行って現物を確認しようと思っています。

YKKやエクセルシャノンと違い、隠し丁番なので構造が全く違いそうで全周パッキンに対しては期待が持てます。結果を共有させて頂けたならありがたいです。

YKKのドレーキップはヒンジ部分にパッキンがなく漏気するという情報かあります。

https://athtmjt.hatenablog.jp/entry/2023/03/28/164339

エクセルシャノンのドレーキップにはこのような欠陥はありませんか。

HN様

まずは貴重な情報をありがとうございます。確かにリンク先の写真にはパッキンがなさそうな部分があります。

>エクセルシャノンのドレーキップにはこのような欠陥はありませんか。

申し訳ありませんが、現時点でこの同様箇所の確認を行うことができませんので、わかり次第このコメントに再返信します。

ただ・・・

当事務所ではエクセルシャノンのドレーキップを通常建物すべてに(一棟で10か所以上)使っておりますが、「仮に」ドレーキップに一部パッキンがないところがあっても、今のところこのドレーキップ型しか日射遮蔽方法を効率よく解決できませんので問題にするつもりはありません。これはこのドレーキップを多数使った「緑の家」でも容易にC値0.1㎝2/m2を確保できているので、建物全体の気密性能に影響を及ぼす部材とは考えにくいからです。そもそも建物は隙間一つない潜水艦をつくっているわけではありませんから、その部材を多数使っていても気密性能の最高数値である0.1が複数棟で確認できているためこの部材で建物の気密性能が阻害されるとはいえず、また経年劣化の影響も受けにくいのでその点では問題ないとの認識です。ドレン管を必須とするエアコンよりまだよいでしょう。

一方ドレーキップ形状のサッシの欠陥は、他の形状よりサッシ下部のフレームが冷気ポケットとなり結露しやすいことがあげられえます。特にこの部分が通常生活状態では目視しにくくて、見過ごしてしまう建て主さんが多いことです。もしこれがYKKさんのツーアクションの丁番部位のようにパッキン欠如のため起こる事ならそれはNGです。

メーカーから写真を送って頂きました。

ご覧のようにYKKさんと同じです。ただパッキンは通しで入っておりますが、確かに金物と枠の隙間は残るでしょう。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2685.jpg