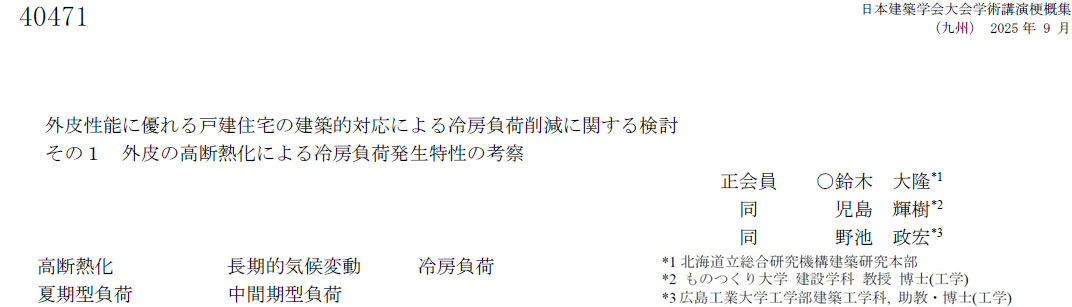

この梗概はHEAT20のグループであり、今夏に提言している冷房負荷の削減が必要なことの裏付けにもなっているようである。

HEAT20の目的である20年後の理想温熱性能のための研究団体とあって、この報告書では、将来の気候の変動による環境変化を想定して、その時の冷房負荷の変化をシミュレーションしている。

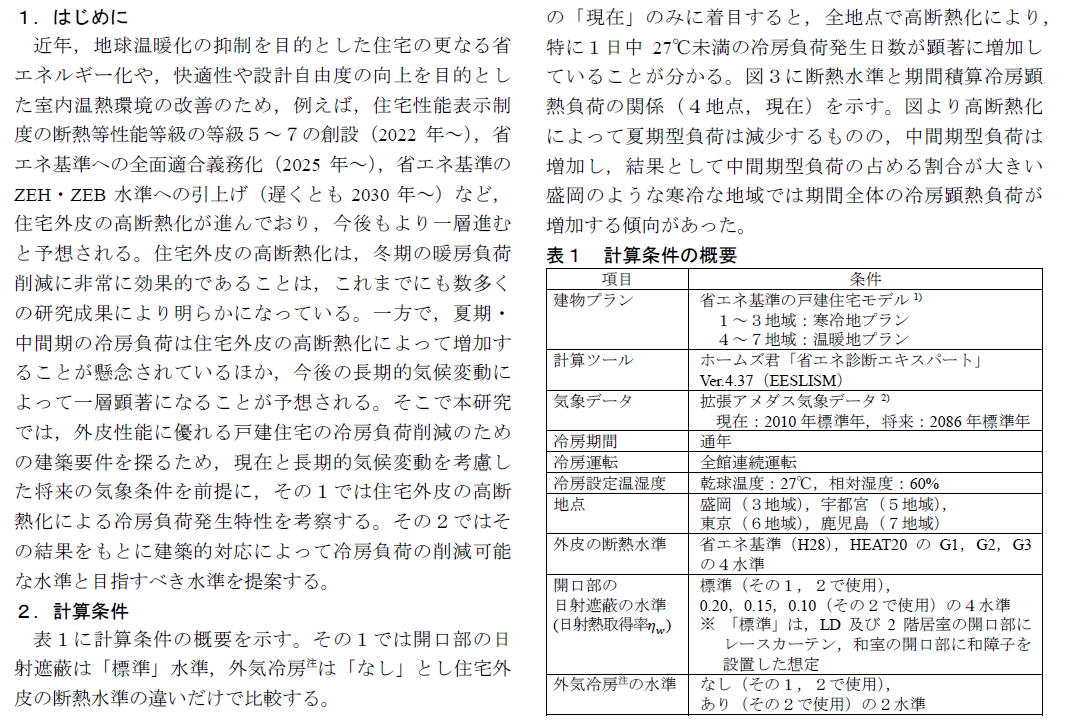

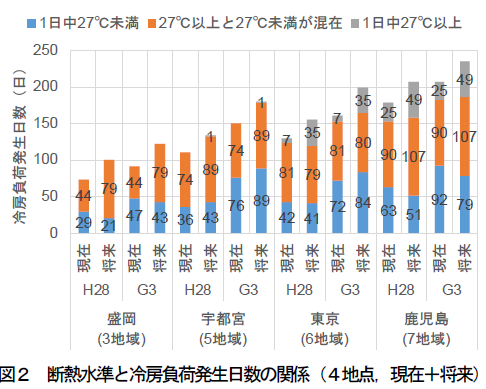

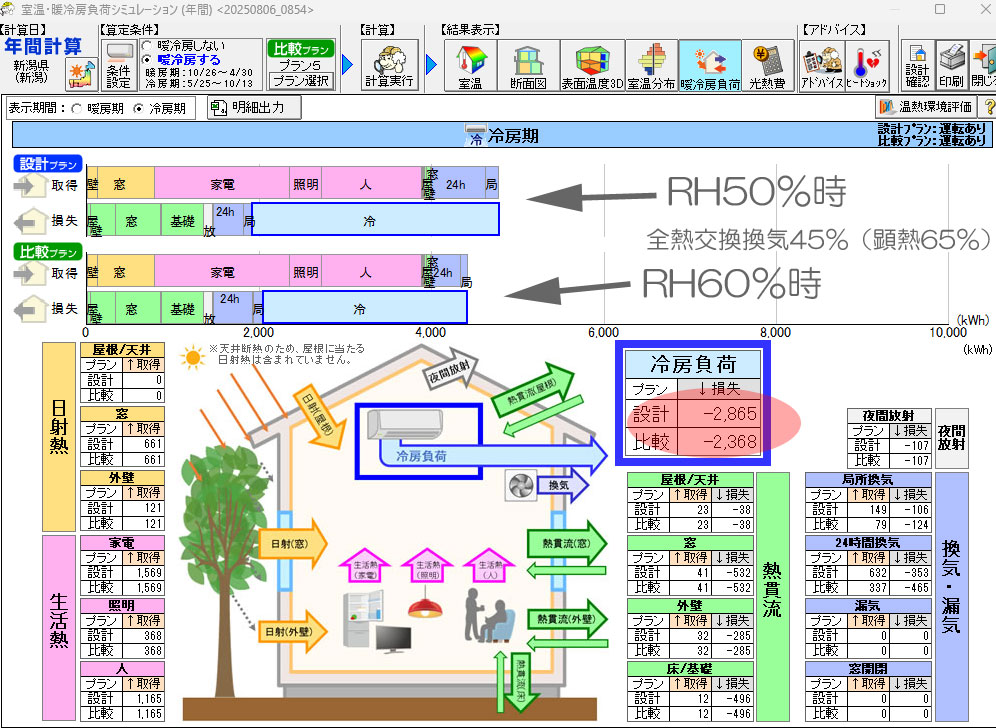

下の文で説明があるとおり、外気温27度以上を夏期型負荷で、27度未満の負荷を中間期負荷と定義しており、不思議なのはこの論文に関係はないが、2086年では地方の都市ほど将来の中間期負荷が減り東京やその近隣県宇都宮での中間負荷が上がっていることである。ヒートアイランド現象なのだろうか、ここは気象庁のデータなのでそこでチェックするしかない。しかし大前提の60年先の2086年に意味があるのか・・・。現在の住宅建て替え寿命と経済性からせめて30年先くらいのほうが現実味があるが、気象データがなければ仕方ない。

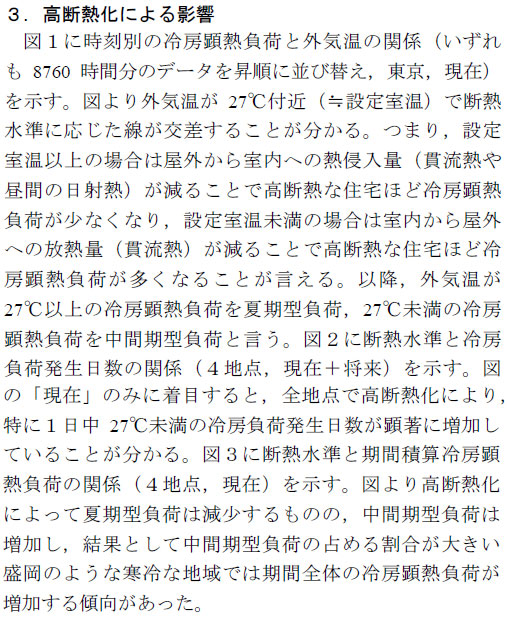

上に書かれているとおりで、将来は気候が温暖化するので全ての条件で冷房負荷は増える結果になっている。特に27度未満の中間期型冷房負荷が断熱性が高いと顕著に増えている。但し計算ソフトは設定で潜熱も扱っているのだが本計算では顕熱負荷のみとなるので注意したい。

上図の示す通りG3等の高断熱化はH28基準よりいずれの場合でも同じか削減できている。将来の右図を見ると、左図より全体的に冷房負荷は上がっているのだが、これが気温が上昇していることが理由なら、暖房負荷が下がっているので一年全体的にみるとどうなるのだろうか・・・と思う(つまり住戸の断熱性は一年での比較が俯瞰判断)。

しかも顕熱だけを計算した負荷で、潜熱負荷はを入れるとどのように変化するのかが最も興味があるところ。未だ建築学会では、潜熱負荷を軽視する傾向があるが、断熱性が上がって少ないエアコン台数での全館空調(家丸ごと空調)をしたときに、住人各位の状況から快適感を室温だけでは得られがたい。その際快適性が少し改善されるのが潜熱(RH(相対湿度))による調整である。湿度が低いと少し汗ばんだ時に体温を素早く奪うことができるので、幅広い人の快適感が得られる。さらにカビ抑制を積極的に行うことができるので、その点でも「緑の家」のオーナーさんに好まれている空調となっている。そのため「緑の家」では湿度コントロールが比較的行える日立のエアコンを使用しているのである。その日立エアコンが年々改定され、今回はecoボタンのキャンセルが一段奥になってしまったためつい間違って使ってしまうこともあるのが昨日アップしたブログである。

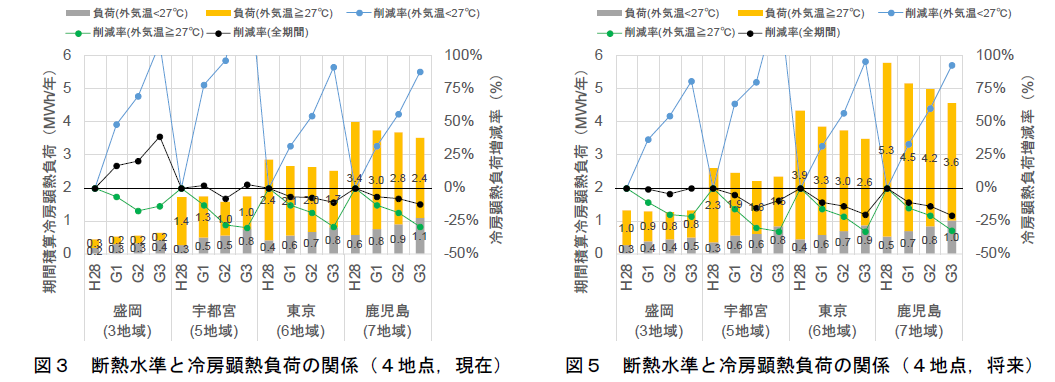

さて本論文でも使っている温熱計算ソフトで湿度設定にかかるコストを試算してみる↓。

冷房負荷で基本は27度RH(相対湿度)60%での計算となるが、これを2726度RH(相対湿度)50%に湿度だけ10%下げると2369Kwh が2865Kwh に上がってしまう。496kwhだけ増えるのでこれを再熱除湿時のCOP2.5で除すると198.4kwh/年になる。電気代1KwH=34円で直すと6746円/年となる。まぁ再熱除湿なのでCOPは5でなく半分の2.5になるが(つまり電気代は倍かかる)、この差があっても「緑の家」のオーナーさんたちは除湿にこだわるのである。確かにこのエネルギーロス(コスト高)を見れば、減カーボンで省エネを推進したい人とっては、湿度コントロールは大悪になる。快適性より省エネが好きならRH(相対湿度)には拘らないことだ。但し・・・カビ対策は別に必要になるが。

最後にこの報告書のまとめを下に置く。