先日 埼玉県川越市で建築中の桜堤の家の配筋検査に伺った。

いつと全く同じ「緑の家」の高基礎だが、この高い基礎を一発打ちで行うのは初めてと施工を請け負って頂いた方から聞いている。それでも基礎屋さんとの直接の打ち合わせがなくともできるほど近年はこの高基礎の「一発打ち」を「できない」といわれる工務店さんもほぼなくなってきているのではないかと思う。しかし一発打ちまで必要ないとの答えは依然多い。これは20年前の多くの方が「超高断熱が必要ない」といわれたあの頃に重なるように思える。

「一発打ち」とはもう20年前からそのメリットを伝えているが、いまだメジャーではない。それは特に型枠がメタルだと複雑になりがちだからと考えている基礎屋さんが多いからである。確かに基礎施工時に「捨てコン」をしなければ、一発打ちはまずできないが、「捨てコン」をすればメタル型枠でもある程度可能になる。今どきコンクリート被り厚を厳守しようと思ったら捨てコンをしない基礎を勧めている施工はどうか?と思うが、今でも多くを占めているのは事実。

なぜならこの捨てコンが緑の家のフラット基礎以外では意外と厄介。捨てコンをしない施工写真は、当事務所ではすべて捨てコンをするので手持ちはないが、ネットを検索すればたくさんあるので、一度見ればその鉄筋の被り厚の確保が如何に難しいか、素人でも想像はできるはず↓。例えばピンコロが砂利の中に沈んでいる写真も多数ある。

特に上の写真で見ていただきたいのが、地中梁の地面を斜めに掘って下げているところの鉄筋の被り厚の確保である。ここに捨てコンを打つことを考えると、その精度に対しとても手間がかかることになるが、これは捨てコンなしでも実は変わらない。しかし捨てコンなしのほうは周りが平らではないので見た目の「ごまかし」ができるのである。

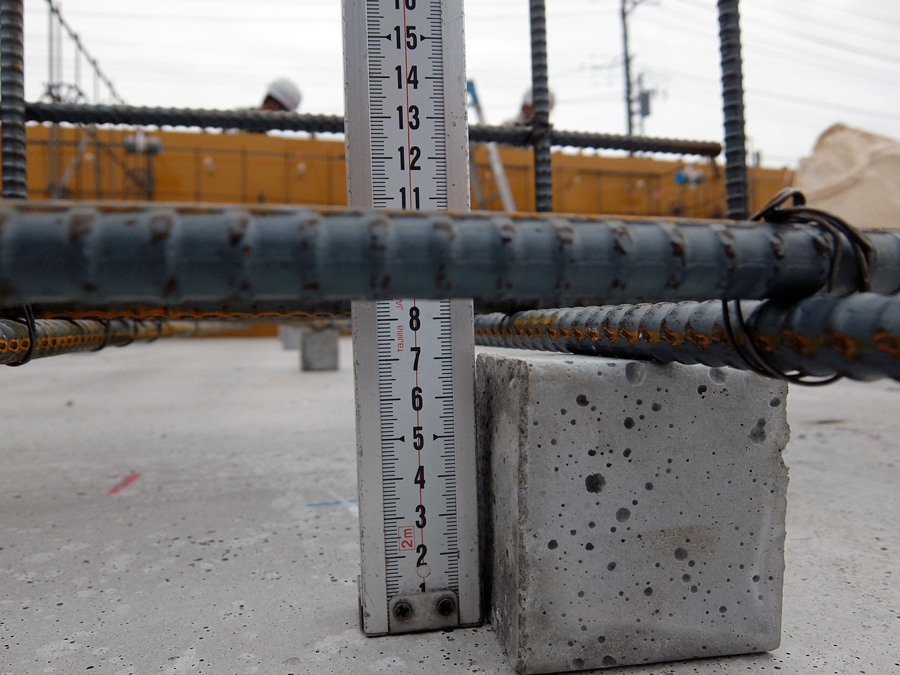

上の写真は今回の現場のである。当然捨てコンがあるので建築基準法での最低基準60mmであっても被り厚が少なくなることは理論上ないが(捨てコン打ち時のみ)、10mm多い70mmをとっている。このように初めて行う基礎屋さんで且つ平屋などで基礎スラブに余力があれば法律の最低基準より10mm(15%の安全)多い70mmとしている。これには訳があり、上文では「理論上はないが・・・」としているが・・・

現場ではそう簡単には物事は進まない。上の写真をご覧いただくと、一本だけ鉄筋が10mm程下がっている。しかも下端筋なので10mm下がれば60mmとなる。このように現場では結束前に誰かが強く踏みつけたりすると曲がる時がある。構造計算上スラブ筋が1本だけ10mm下がっていても問題はほぼないが、これで最初から60mmの被り寸法だと10mm下がれば建築基準法上違反となる。しかし70mmであればまずは法律違反とならないところが70mm被りの良いところ。しかもこの下がりは通常の目視では発見できない。上から見ると10mm程度の下がりは人の目ではわかり難いのである。

一方基本プランから構造計算まで一貫して行う人ならわかる事だが、通常基礎区画が大きくなる箇所はプランの出隅になりやすい。この出隅の境界条件が2隣ピンになるので端部Mが最大となり、すると被り厚60mmの方が有利になるが、スラブ厚180mmであればスラブ厚150mmより余力があるので70mmが可能となる。つまり鉄筋被り厚を多くすることはスラブ厚を増やす事で、単純に位置を移動しただけでは鉄筋量が増えてしまう恐れがある。