緑字2009.11.05

加筆盆休み前のブログでエアコンランキングをお伝えしました。省エネセンターのホームページには、家庭内でよく使う家電製品のランキングがあり、最近は購入時の目安としてこの「省エネ度」が使われます。ご家庭で購入されるもっとも大きい金額である

「住まい」「家」のエコ度はどうすればわかるのでしょう?

それは・・・

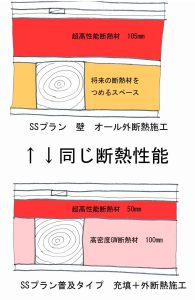

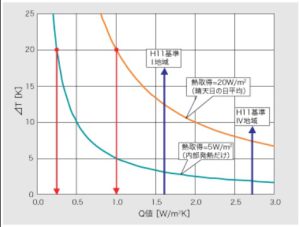

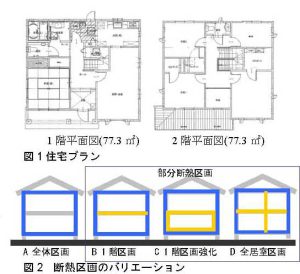

単純に家本体の断熱性「Q値」と「C値」でわかります。

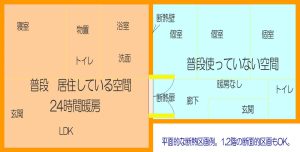

国では、これのほか住宅設備まで含めて「エコ度」を表示できる施策を今年から始めてます。が、・・・住宅設備は後から比較的簡単に更新が可能です。

ところが、家本体の性能は簡単には更新不可能です。

エコ度の性能を上げる家のリフォームは最低でも1000万~です。

だから選択するのは設備の性能よりまずは家の性能です。

私の恩師である新大の環境の先生は、「家本体のQ値、C値の高い家なら例えば北海道旭川に持っていっても快適である。ところが家以外の周りの環境に依存する(エコ)性能は、その場所で意味があるが、環境が変われば性能が低下する可能性があり評価はむずかしい。」と20年位前からおっしゃっていた記憶があります。少し私のなりにわかりやすく訳すと、

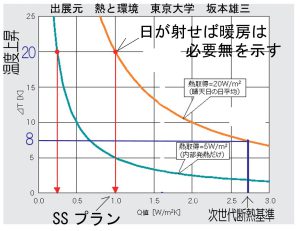

「家の周りにあきスペースがたくさんあり、緑が多く、涼しい風も抜ける家では、冷房がいらないから一番のエコ度であろう。またある程度の断熱性があり、冬の低い高度の日射がしっかり窓から入るくらい敷地が広ければ、暖房も少なくてすむだろうからこれも一番のエコです。しかし現実の多くの家が、そんな敷地に建築は不可能なので家単体の断熱性を示すQ値とC値がエコ度を評価するときの基本の指標となります。

だと思います。

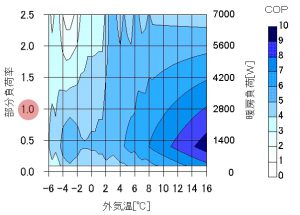

だからこの断熱性を数値で示すQ値やC値を比べればエコ度のランキングがわかります。

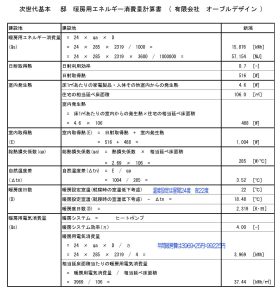

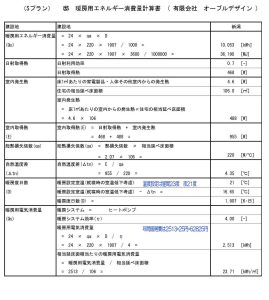

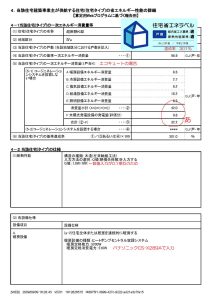

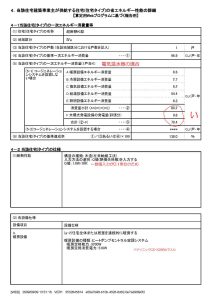

新潟県の自然素材や天然素材でアピールする会社の多くが、このQ値やC値が表示されていません。大体「次世代省エネルギー基準クリヤー」の高性能と説明されています。ではこの次世代省エネルギー基準はどんな数値でしょうか?

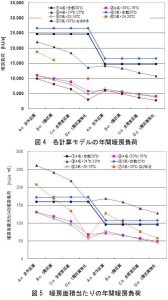

省エネ法の次世代省エネルギー基準では、新潟市の大部分がⅣb地区となりQ値は2.7、C値が規定なしとなります。でもこのQ値2.7では性能が低すぎてランキングに入ることができません。というのは最近の断熱性はこの次世代省エネルギー基準の3倍も優れた家を勧めているメーカーがあるからです。そのメーカーランキングは

1位 セキスイハイム シェダンQ=0.99(地域、プラン限定 05年)

一条工務店 i-cube Q=0.76(地域、プラン限定 08年)

サンワホーム 無断房の家 Q=0.8(地域限定 08年)

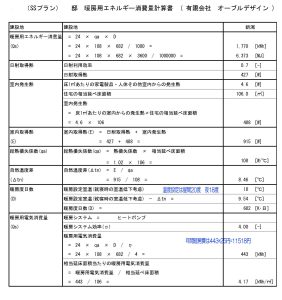

オーブルデザイン「緑の家」Q=0.99以下(自由設計 08年)

その他イシKWさん、アサヒAさんの商品の一部等Q=0.9以下

2位以下 その他 諸々

となります(Q値が0.99以下ならほとんど同率1位でもよいと思うのでこのようにランキングしました)。ここで大事なことは、この高性能住宅が会社全体の中でどのくらい占めるかのですね。どんなに優れたQ値の家であってもそれがモデルハウスだけとか、客寄せだけの性能であれば、技術的にその会社の家とはいえないからです。また、Q値はちょっとした手違い、数値ミス、故意で簡単に変化します。大手はパンフレットに記載された商品ですから間違いは少ないと思いますが、それ以外は性能評価で審査のされたQ値計算でないと信用できません。

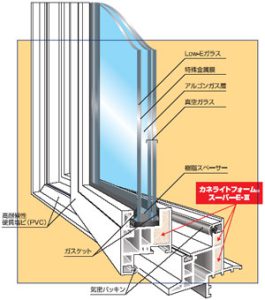

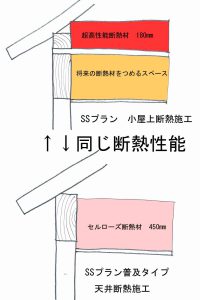

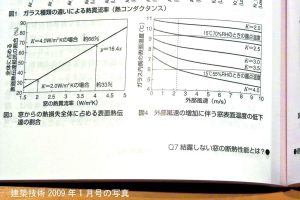

最近の流行で、広告では「エコの家」といってもQ値が公開されていなかったり、次世代省エネルギー基準の断熱性では、ちっともエコではありません。なぜなら次世代省エネルギー基準ができて既に10年以上経過して、既に「次世代」から「現基準」となっており、数年後にはあらたな基準ができる予定だからです。エコ基準はまだまだ高くなります。だからこそ設備(太陽光発電、地中熱等)に建築費を割くより、断熱性能(トリプルガラスサッシや30cm近い壁の断熱材)を先取り施工することが成功の秘訣です!・・・ね。 きっと。