上の写真をご覧いただきたい。排水や給水などの設備が基礎を貫通する穴の位置だが、今回は地上から850mm付近に計画している。

続きを読む

上の写真をご覧いただきたい。排水や給水などの設備が基礎を貫通する穴の位置だが、今回は地上から850mm付近に計画している。

続きを読む

COVID-19 (いわゆる新型コロナ)は多くの問題を引き起こしたが、それでも良かったこともある。それがWeb講義や閲覧である。新型コロナ警戒中の2021年~2023年までは、各講習会はWebで模様されたが、再び元に戻ってリアルのみの講習会が増えてきた。上の木造の許容応力度設計もリアルしか行わないようで、しかもすでにほぼ満席。

続きを読む

ある計画中の建物で、この4月に法律が変わり確認申請が3か月かかるとの話を聞いたが、確かに3月から4月は駆け込み申請で通常7日で確認申請が下りるところ、審査待ちで3週間後に審査開始で4週間かかっていたが、上の頃には法律で決められたとおり一か月で確認済証を頂ける。

続きを読む

昨日広島市に建築中の「緑の家」の足場ばらし前のチェックに伺ってきた。ホントにいつも天候が悪く豪雨の中の着陸で大きく長い時間揺れた。

続きを読む

「緑の家」では各設備について建て主さんの自由で好きなものに原則任せている。しかしそれだと専門家として少し無責任なので、一応各設備について計画時積算時の標準仕様を決めているが、今回の話題はトイレの便器で14年来使用した標準仕様の変更のことである。

続きを読む

巻新町の家では玄関廻りの金物に拘っているとご紹介した。上は玄関灯だが、シンプルに見えているが本物の真ちゅう製で、しかも傘は小槌打ちだしで手仕事感があり質感は最高によい。価格もこの小ささで結構するが、この価格なら納得する品質。

続きを読む

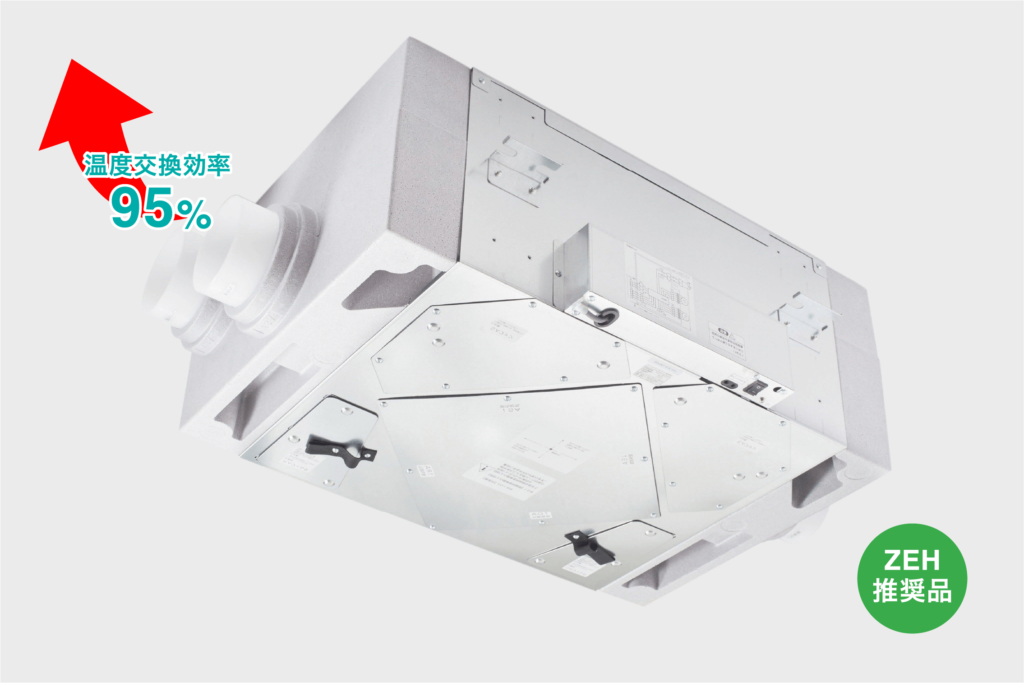

表題のとおり「全熱交換型」の24時間換気システムに「バイパス回路が必要か」の私見を書く。

私見は超高断熱高気密で24時間全館空調していればあえて取り入れる必要性はないと現時点では考えている。

続きを読む

今回完成気密測定でC値0.1㎝2/m2となったが、通常上の写真のように換気装置をロスナイにした時には、0.1になることは少ない。これはダクト式の換気扇が一セットの室内外を貫通する穴しかないのに対し、ロスナイでは5から7セットもあること、およびロスナイの場合はテーピングして測らず、機器のシャッターだけを閉じて測ることが多いためである(つまり排気口は全く塞がない状態)。今回の測定もその状態で0.1だったので、これは巻新道の家が大変気密が高く施工されているということ。

続きを読む今年の7月にアップした投稿で少し補足をしておく。何度も申し上げるが決して第三種換気を否定しているのではなく、それぞれのメリットデメリットがあり、第三種換気のデメリットを正しく理解するためにお伝えする。

続きを読む

今年の9月に九州で行われた大会の続きで環境工学委員会のシンポジウム「AIJES※ 気密性能に関する規準・同解説」が行われた。

※AIJESとは日本建築学会環境規準であり、建築学会環境工学委員会で決めている。日本国の法規準とは違うが、建築学会という唯一無二の業界団体なのでこの規準に準じて国の法体系がつくられることがあるいわば先進的な規準。

「緑の家」らしい年月を感じる色、雰囲気の玄関ポーチ。好みはあれど、時代と共に経過する色・・・そんな味わいの玄関。

続きを読む

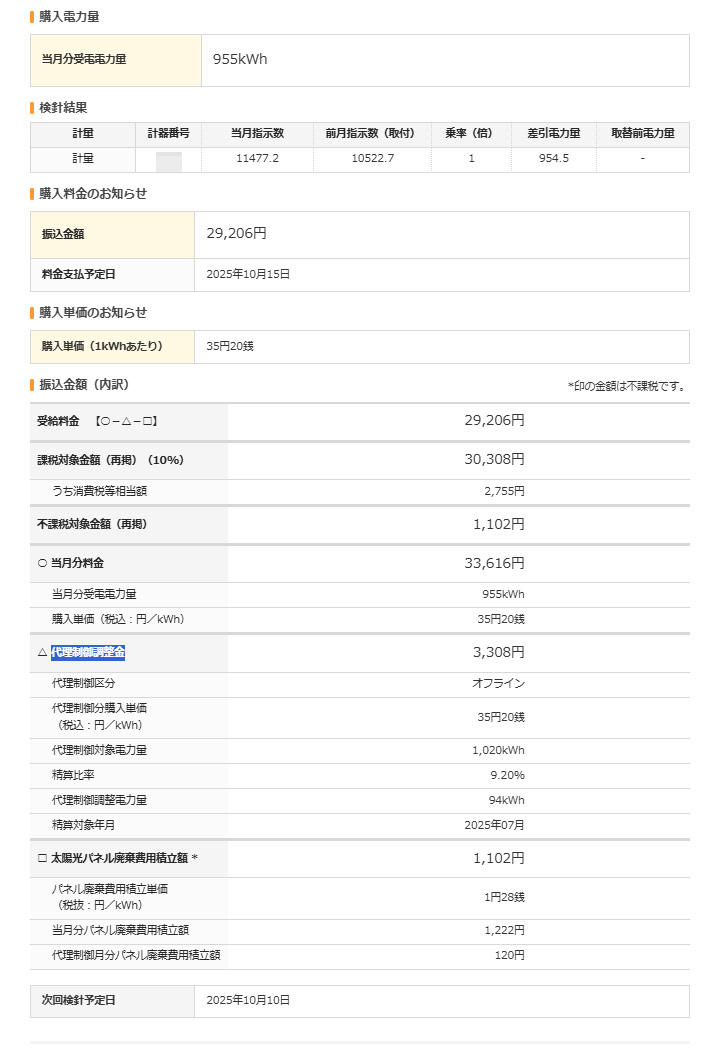

これは11年経った「て・こあ」10Kwの太陽光発電の売電の表であるが、本来なら8月は売電金額が33,616円だったのに、7月に売電出力制御がかかりマイナス3,308円が8月分から引かれ29,206円だった。

続きを読むありがとうございました。見つかりましたので記事を閉じます。

新潟県ではここ最近秋の気候。暖房もまだで、特に夜に冷房すると寒いこの時期の家では夏は簡単に行われた低湿度状況が容易にできず、洗濯物の乾燥や室内湿度コントロールに苦労されている方もいるだろう。しかし日立エアコンの強力な再熱除湿機能があれば、容易にコントロールできる。

続きを読む

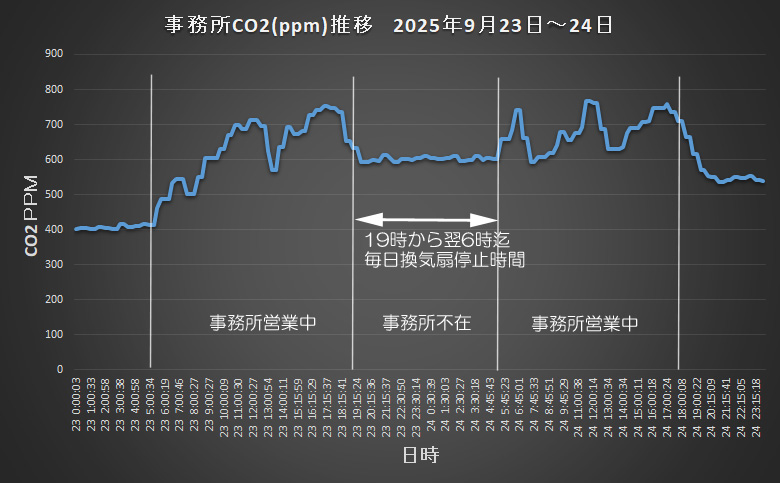

上のグラフは当事務所の二酸化炭素濃度の推移。事務所営業中は人がいるので人の人数と活動量でCo2濃度は変化しているが、400ppm~750ppmと良好。一昨年の提言16があるとおり、人がいない時には換気を止めてもよく、というより止めたほうが良いので、タイマーで夜7時から朝6時まで換気はOFFとしている。

続きを読む

豪雪地長岡市のコンパクトな玄関内部だが、戸を開けると正面が下駄箱である。時には吹雪でびっしょり濡れたコートもあるのでそれは、この家で一番乾きやすい場所にかけ、乾かしながら保管する。この「緑の家」ではいわゆる乾燥室がある。

続きを読む

とてもシンプルで潔いキッチンである。これはシステムキッチンには絶対したくないお気持ちの表れであり、このシンプルさでも造作キッチンは安価なシステムキッチン並みの価格となるが、どちらが良いかと問われたら当然私はこちらを推す。

続きを読む

外観は真っ白になるように全ての部材を調整。屋根は白が部材色としてないが、そもそも見えないので明るいシルバー系を選んでいる。

続きを読む

続きを読む長岡千代栄町の家 基本性能

Ua値0.22w/m2k 断熱等級7取得

耐雪2.5mで耐震等級3取得

全館空調(CFとエアコンによる。換気は第一種熱全交換型)

高基礎による半永久シロアリ予防

金沢市で建築中だった「緑の家」がようやく完成した。工期は「緑の家」で最も長い2年と11カ月である。耐震等級は3で積雪1.2mとなる。

続きを読む

一昨日、昨日と県外に行っており事務所は留守だったが、電話は転送で各現場からつながるようになっている。そんな中で2棟の気密測定が行われた。

続きを読む

この連休の中日である14日に高速道を走り、7月には引き渡しが終了していた神奈川県愛甲郡愛川町の「緑の家」の工事監理者として勤めを終えるため訪れた。

続きを読む

窓回りが特殊なAグレード。Bグレードの「緑の家」でもAグレードの窓回りを採用したのがこちらの「緑の家」。この特殊性は外壁を壊さなくとも窓交換が可能なことである※。

続きを読む※一般的なサッシカバー工法とは違い既存のサッシと全く同じ寸法で交換可能な方法。サッシカバー工法で後悔する主な理由は、窓のガラス部分が小さくなることや、足元に段差ができること、そして断熱性能が期待通りにならないケースがあること。特に、既存の窓枠をそのまま利用するため、ガラス面が上下で約7cm、左右で約5cm程度小さくなることが多く、窓が小さくなることや採光性が低下することへの不満につながることがある。断熱性が不十分で逆に結露が悪化するケースも後悔する原因になる。

AIによる引用説明

来週末に見学会が行われる長岡市千代栄町に建つ「緑の家」の完成前チェックに伺った。

続きを読む

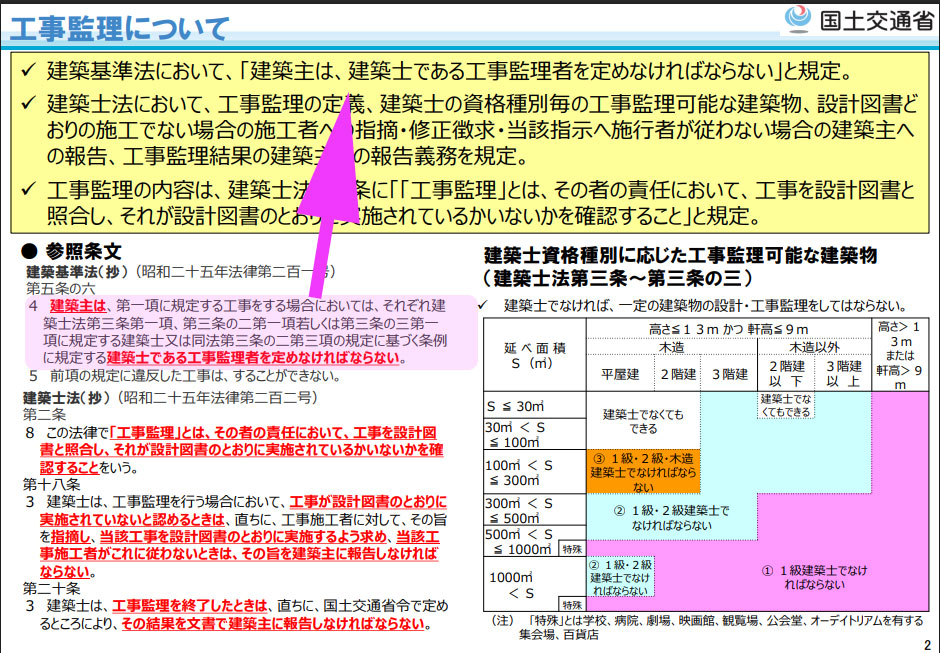

一般の方が家をつくるときには、設計者と施工者と工事監理者が必要になる。設計者と施工者はだれもが知っていると思われるが、工事監理者とはいったい何者?との疑問があるかもしれないが、もし私が今の仕事していなくて一般の人であった時でも家を建てるなら必ず「施工関連から独立している工事監理者」を自身で選ぶだろう。

続きを読む

埼玉県幸手市で計画中の「緑の家」のスタディー模型が完成した。写真でわかる通り玄関の位置が一般的ではなく道路から全く見えない後ろ側に位置している。このように優先順位をつけると普通ではない発想が出てくる。

続きを読む

この夏も大変暑くて、読者さんもエアコンMAX稼働させていらっしゃると思う。近夏は「緑の家」のオーナーさんから5件ほどエアコンの不具合の連絡が来ているが、2件はエアコン本体の故障(冷媒漏れらしい)だが、3件がドレン水の問題である。この3件とも室内からドレン水があふれてきてエアコンを止めざるを得なかったとのこと。しかしながら大きな問題にはならなかった。

続きを読む

先日の日曜日に長岡市の大島新町にて地鎮祭が執り行われた。この大島新町はショッピングタウンの古正寺や小学校も近いとても恵まれた環境である。

当日は残暑厳しく汗を拭いても流れ落ちるので困ったが、神主様をみると決して涼しくはない装束を着込んでいらっしゃるのに、汗一つかいていない。それを見ると私の修行がまだ足らない気もするが、気で汗を止めることは凡人には難しい。