今週の火曜日から昨日木曜日まで関東へ工事監理や現地調査に伺ってきた。・・・が、3月末のこの時期の関東へ過去何度も行っているのに桜の全くない関東は初めて。桜が3月27日でも膨らみもないほど全く咲いていない。

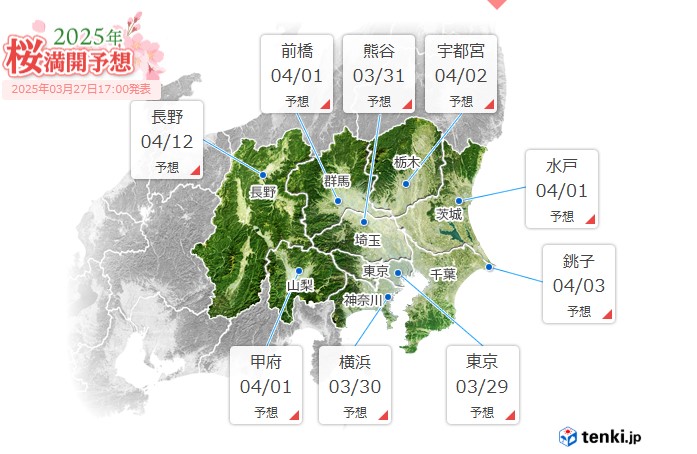

現地調査に伺った幸手市でも本来なら「桜まつり」が開催されているはずなのだが、ソメイヨシノが全く咲いていない。天気予報の「tenki.jp」によると、

なんと明日3月29日の東京が最も早い満開予想がされているし、例年開化の早い横浜でも3月30日である。しかしこれを遅いと感じる私の感覚がおかしいようで、上の「tenki.jp」よると昨年より早い地域も多く多くが平年並みとのこと。私は地上波のTVをこの数カ月は全く見ていない。というのは今まで当事務所にあった最後のTVが破棄されとうとう地上波を見る機会が身の回りから完全に消えたため、昼食時のみに見ていた地上波のニュースもさえ見なくなった。このため桜の開花という最もニュースになりやすい情報から遠く離れていた。どうも私の記憶にある関東の桜は通常「3月25日」ごろには満開という間違った情報になっているようである。この間違った情報とは、桜の開花が早いときは遅いときより記憶に残るような報道が多い印象から生じているようだ。

同じ関東でも桜開花が早めの神奈川県でも桜はほぼ咲いていなかった中、愛川町に建設中の「緑の家」の防水検査と気密チェックに伺ってきた。

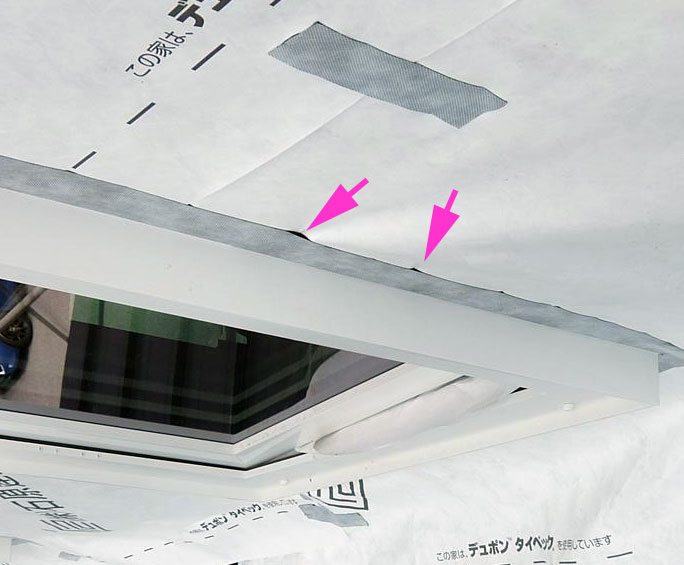

今回の透湿防水シートはタイベックシルバーである。そこに「緑の家」は特有の防水処理を施す。これは木の外壁でシーリングレスの個別3条をを取得しているためである。

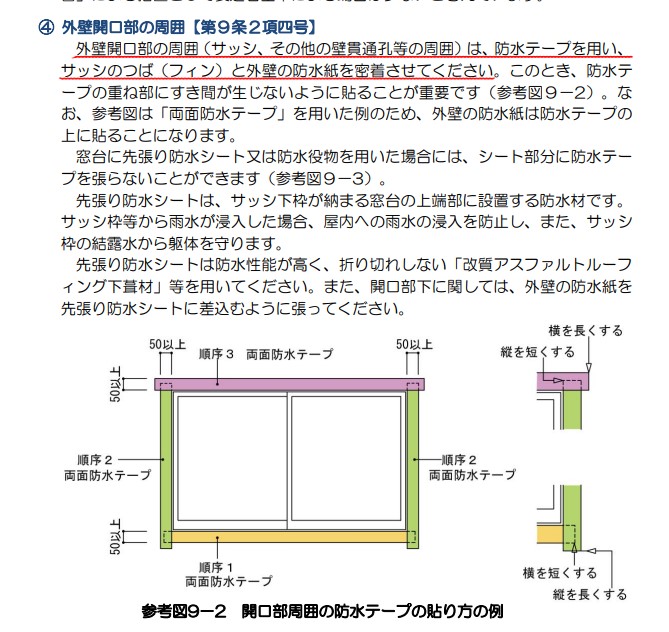

通常瑕疵担保保険の標準施工は、サッシのつばと透湿防水シートを両面テープ密着する仕様になっている。「緑の家」ではその両面テープを貼ったうえに更に片面ブチルテープを重ねて貼る仕様としている(厳寒期を除く)。その際その重ね貼りはサッシに対して下枠と左右枠が必須であり、上部は施工状況次第としている。

なぜ上部が瑕疵担保保険の標準施工のままでもよいかとの事だが、通常サッシ上端はシーリングをしない施工が瑕疵担保保険(乾式サイディングの標準施工から)でも標準である。これは「緑の家」でも同様でだからシーリングが無くても追加で防水強化処理する必要がない。一方サッシ左右と下はシーリングが標準施工に対して、「緑の家」はシーリングレス施工も許容するので、何ららかの防水強化必要である。その一つが木の特性で雨天時に木の膨張で隙間を埋める方向に材料が伸びる特性を使用すること。そしてもう一つが両面防水テープ以外に片面防水テープ(ブチル系)で増し貼りすることである。

私自身35年以上前に本格的な高気密高断熱(気密測定を行う建物ということ)を始めたが、その時は裸のGWによる充填断熱の高断熱施工であった。この時に重要な施工が気密シートと同様に透湿防水シートの気密性だった。このころを知っているのは私より上の高断熱高気密の先駆者たちだけある。裸のGWを使う時には内部側の防湿シート(=気密シート)と同様に透湿防水シートの気密性が内部結露発生を左右している。もしこの透湿防水シートに気密性が無ければ、通気層より風が壁内部のGWに入り込み内部結露を起こす。そのため室内側にある防湿シート(=気密シート)と同様に透湿防水シートも気密施工に気をつかい、今ではほとんどお目にかかることのない3m幅のタイベックを使って継ぎ手をできる限り少なくするように努力した。当然サッシと透湿気密シートは、現在の内部につかう防湿シート(=気密シート)とサッシの密着と同様な気密性能を求めた。ところが・・・透湿防水シート(当時はほぼタイベック)とサッシつばを両面テープで貼ると、膨れが生じ(膨潤)口が空いた状態になる。

また日射が当たるところでは、ブチルテープとタイベックとに熱膨張の差が生じ口を開ける。それが片面テープの場合は少なく口をあけにくいことを体感していた。この為私は両面テープでサッシつばとタイベックを密着させる現在の瑕疵担保標準施工はあまり信用していない。そのため木の外壁でない家のときにもできる限り片面テープを使って重ね貼りをお願いしている。例外は先ほどの上部だけ。

ここ上部は仮にタイベックとブチルテープの間で口が空いてもその向きが水が入り難い方向になる(重力で)ので無理貼る必要はないと申し上げている。特に片面テープで重ね貼りをしていなければ、メリットしてしっかり透湿防水シートがつばにかかっていることを最後まで目視確認できる。デメリットは多くの施工会社でもシーリングしない場所なので、紫外線が12mm程度の隙間から通気層に入り、最も弱点箇所のサッシ上部の透湿防水シートの劣化を早める事。その点片面ブチルテープを貼れば劣化防止になる。

だからサッシ上部はどちらを選んでも一長一短なので、上部は片面テープを貼ってもよいし、貼らなくてもよいことにしている。当然透湿防水シートがサッシつばにかかっていない時や、ふくらみ等で口が空いている場合は、片面テープで増し貼りをお願いしている。こんな細かいことをこのように文字で書いてもわかりにくいと思うが、実は雨漏り直し専門会社でもこのことは知らない方がいらっしゃると考えている。このように2重のテープ貼りと防水検査の徹底でここ15年以下の建物はサッシ周辺からの雨漏れが一切無く、とても無難な仕様だと考えている。

コメント

miyazaki様

コメントありがとうございます。防水は一般の方から見ると当たり前の事でたいして面白い記事ではないのに、気に留めて読んで頂き感謝です。

住宅のように細かく複雑に絡み合う材料で防水を行うことは、大変なことだと感じております。だから防水だけのために工事監理に伺うのですが、多人数で行う現在のシステムで全てを把握できない以上、無難な形状、仕様にすることが良いと判断し計画しております。

木の外壁のシーリングレス収まり。

写真と文章の両方があって、素人でも理解できました。

ブログで時々出てくる話題で、どうなっているのか気になっていたんですよ。