長岡市千代町に施工中の「緑の家」で耐力壁検査のため昨日現地に伺った。こちらの「緑の家」は、当然耐雪住宅であり設計積雪量は2.5mで耐震等級は最高の3で長期優良住宅を取得している。しかしただの等級3ではなく昨今の新潟県の地震発生の多さを考慮してさらに耐震性をアップさせるため地域地震係数をあえて法令の0.9から1に10%アップさせて取得している。この辺りは設計者の配慮となる。

そのため耐力壁は尋常ではないくらいの量となる。今回の耐力壁は筋かいが中心。計画当時はまだ構造用合板が高かったため筋かいによる耐力壁としている。最近は構造用合板が高いと、価格の安定しているMDF合板の耐力壁を使うという考えもあるが、過去の経験からどうも建材メーカー単独開発製品に疑心暗鬼になるようで、やはり国際基準の構造用合板や無垢の製材の筋かいに勝る安定性はないだろうと考えている。

本題の耐力壁検査だが・・・いわゆる完璧。筋かいでの耐力壁で完璧だったのが昨年の熊本と新潟で何度もお願いしているところだけだったが、こちらの大恭さんで3社目の完璧な筋かい施工を見た。とにかく昨今の筋かい検査は使う材料が大きなウエイト占める。多くの検査NGは節による材料不備。補助金の交付されているであろう建築物でも不備をよく見るくらい。

また同時に行われた構造用合板検査でも、意識して綺麗な施工がされていた。

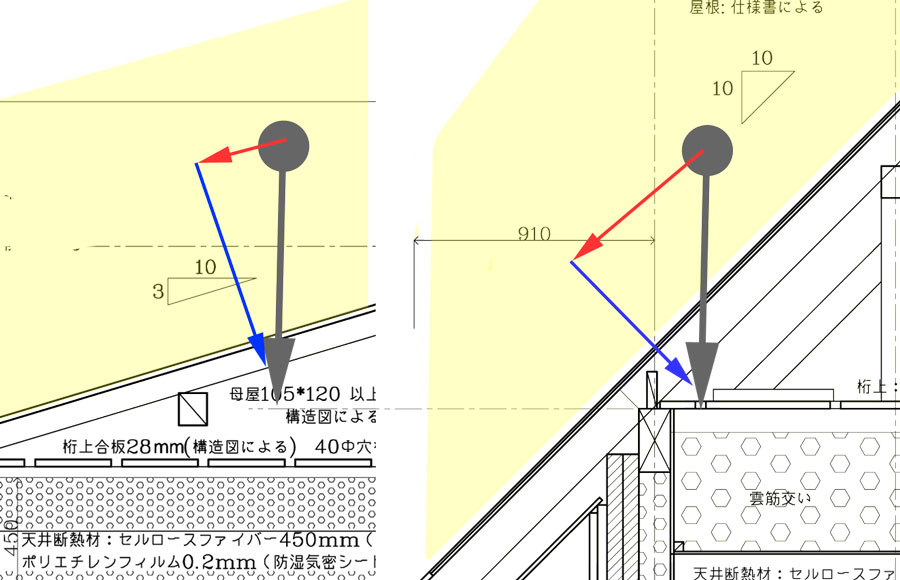

通常床に施工する合板は厚さ24mmか28mmになるが、「緑の家」ではあえて厚い28mmを指定している。これは24mmだと釘のめり込み許容がほぼ0mmでないと規定通りの耐力を得ることができずNGとして判断する。しかし28mmだと1mm程度めり込んでいても、そもそも24mmあれば所定の耐力が出るような構造計算を行っているので、1.5mm程度のめり込みは許容しているし、「緑の家」の基準は特定の条件では最大3mmまで許容している(釘の概ね全数程度なら1.5mmまで)。過去多くの現場でこのや無得ない3mm基準さえもクリアーできていない施工現場も多々あった中、今回のように床の合板にまで墨を打ってめり込みに注意している現場はほとんどないので驚いた。墨とは床合板24mmでは合板縁から24mm未満に釘を打ち込むことは不可。しかし多くの現場で24mm未満にバンバンと釘があるところを見る。何度も申し上げるが、合板のほうが筋かいより決まりが多いので大工さんは大変である。

さて・・・耐雪2500mmのこの「緑の家」では、当然その屋根荷重を和らげるのに屋根勾配は比較的緩い。比較的というのは昨今軒の出無し屋根が流行しているが、こちらは立てハゼ葺きで屋根勾配が2寸以下も多くみられる。そこから見ると今回の3寸勾配は緩くはないが、屋根を屋根笠木がない長尺横葺き(AT葺き)にしたいので、この緩い限界勾配が3寸なので3寸にしている。緩いと何が耐雪住宅に良いかといえば、雪止め金物にかかる荷重が少なくなるので、雪止め金物を少なくできるのである。つまり雪止め金物は雪の滑り落ちる力を計算して個数を算出している。構造的なことは細かいところまで行う必要がある。

では立てハゼ葺きがよいのかといわれると、一長一短であり縦ハゼ葺きは必ず頂部に笠木を設ける事になり、そこにシーリングを沢山使い止水をするが、AT葺きではほとんどシーリングを必要としない。寄棟であってもシーリングは極わずかで、主の止水では使わない納まりとなる。

今回は周囲に家も見られないため、耐雪住宅には最も無難な寄せ棟型にしている。現在計画中の同じ長岡市に建設する耐雪2.5mの家は、その外形や周囲の状況からAT葺きの切妻になる。このように条件に応じて屋根形状と葺き方は変わる。もちろん耐雪住宅でも立てはぜ葺きでも行う。

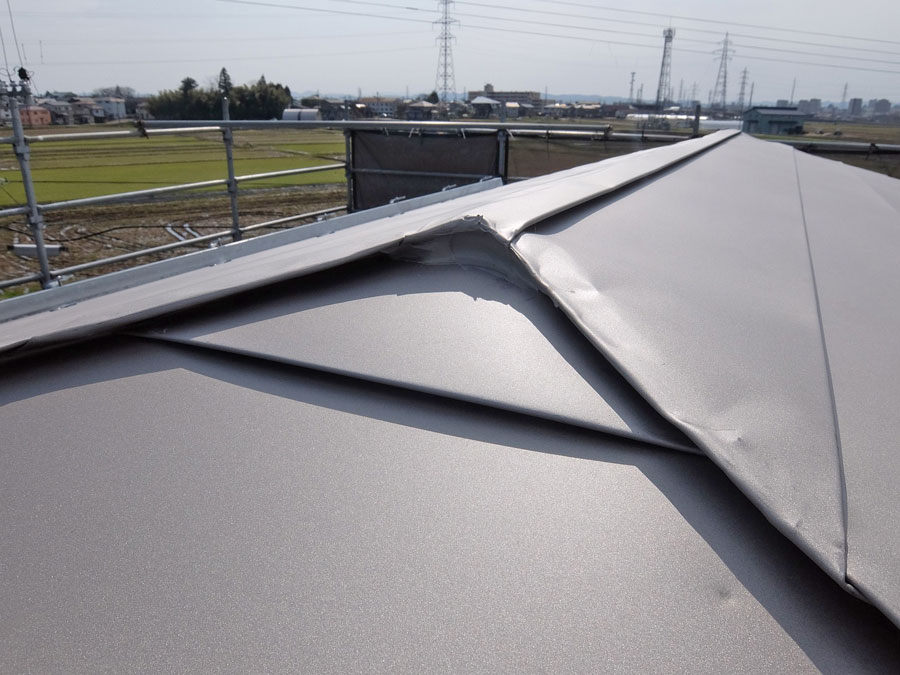

さて笠木のシーリングを気にしている私ではあるが、先日の「緑の家」現場では、笠木があるにも関わらずシーリングを極力使わない現場の納まりをみた。

こちらの屋根は長野県の「青木村の家」である。流石日常凍結する厳しい地域の仕事は見事である。私でさえもこんな棟木の納まりは設計図に書くことはしていない本当の職人の領域である。構造的な計算は細かく行うが、このような職人の腕も絡む領域は難しいし、こういう仕事をしてくれるなら笠木はあったほうが良いときも多々あるだろう。このような部分が設計の難しさである。