2025年4月から基礎配筋の基準が変わり、基礎の配筋は原則フック付きの補強筋になる。例外として、フックなしで構造計算がおこなわれた場合と、本来フック部分が溶接で縦筋と主筋が緊結された場合はフックなしでもよい。注意したいのは溶接において従来多く見られたような点付け溶接ではなく緊結といえるほどしっかりとした溶接でないとこれに該当せず、ほとんどが何らかの試験に合格したユニット配筋となる。そして最も注意したいところが実はかぶり厚である。

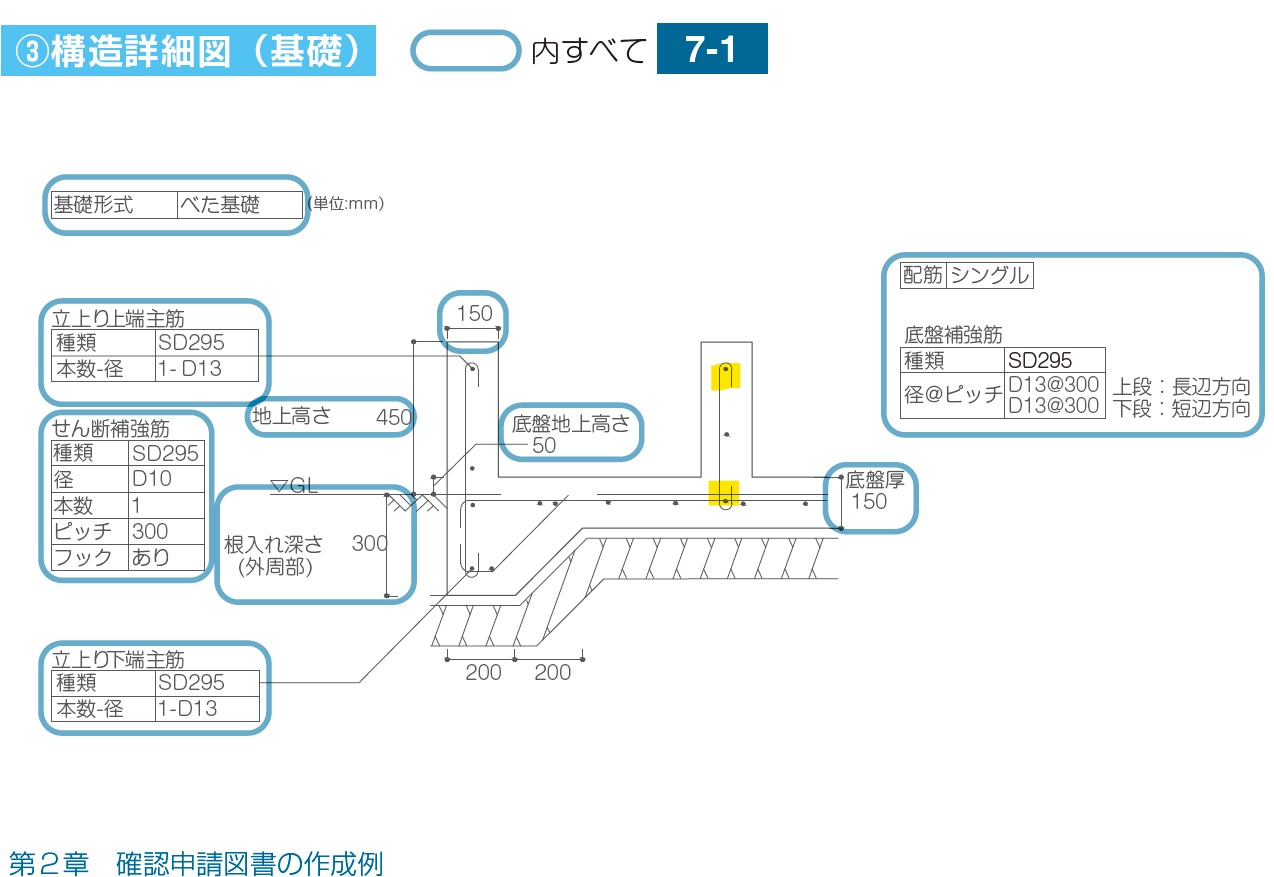

まずおさらいで下のマニュアルから

上の書の参考図には

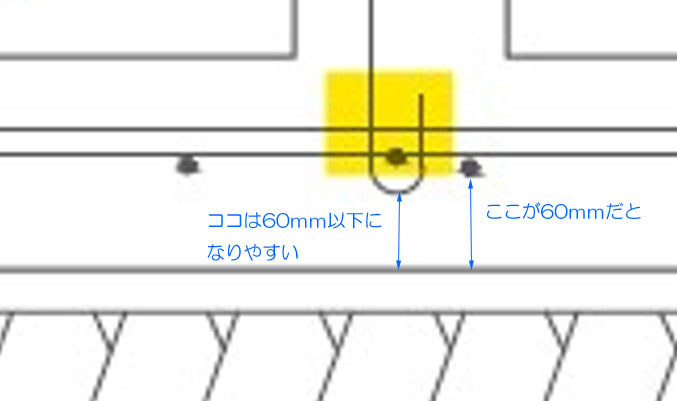

とあり、今回の話題は黄色いアンダーラインのフックがついているところ。拡大すると・・・

御覧通りAグレードの「緑の家」は、基礎配筋にはフック付きせん断補強筋が計画される。この時最も注意しなければいけないのは、スラブの地面からのかぶり厚である。「緑の家」のAグレードは子のかぶり厚が70mmとなっているが、60mmだと・・・多くはアウトになる可能性が高い。

さて、かぶり厚が何のことかわからないときにはググると出てくるが、スラブの下筋から地面(捨てコンまで)の鉄筋のかぶり厚が法律で60mm以上取ることが義務付けられている。これは法律で、解釈でどうにかなるものでない。ところが・・・フック付きのせん断補強筋を使うとほぼ間違いなく60mmのかぶり厚ではNG。ところが巷の基礎配筋ではかぶり厚を60mmとしているところが大部分。このためフック付きのせん断補強筋を計画するとNGな建物が多く存在することになる。

なぜかぶり厚が設計段階で70mmが良いかというと、過去フック付きでせん断補強筋を設けていないときには、コンクリートからかぶり厚を確保すると時に使う通称「サイコロ」は、スラブ下端筋に設置することが普通。ということはスラブ筋と梁下端筋が重なったときにフックはそのまた下にくる場合が多く、そうなるとこのフックのかぶり厚が60mm未満になる可能性がとても高くなる。かぶり厚は建築基準法だから通常それだけで法律違反のNGとなる。ではフック下にサイコロ敷いて60mmを確保せればよいのではないかという意見があるが、これもNGの可能性がある。なぜなら「緑の家」Aグレードを除く通常の基礎構造計算、または構造計算の仕様は、下端筋の位置でかぶり厚を60mm取った時の構造計算となる。多分基礎コンクリートの構造計算をしたことがない人は何を言っているかわからないと思うが、2次モーメントでは距離3乗となりとても縁からの距離が重要になる。10mmでも違えば鉄筋がもう一本ん必要になることもある。そのくらいシビアであるため、この距離は勝手に現場で変更できない。つまるフック下にサイコロ60mmを置くと、設計段階で仮に主筋までの距離を70mm(d)としてときの数字が80mm以上になる。この為設計で計画した主筋までの中心距離が10mmも違うことになり、薄いスラブ程影響は上下位置から効いてくるので大きい。特に巷で多いスラブ厚は150mm程度であり、仮に今後150mmの厚さでフック付きにしようとすると一部では、被り70mm、フック10mm鉄筋13mm+13mmになり残り44mmが上端筋からのかぶり厚になる。スラブ上面は法律上最低20mm(推奨は30mm)なので問題はないが、継手や定着が上方向に来たなら厳しいかぶり厚になることは間違いない。そもそも捨てコンを施工しない2度打ちの基礎では、地面との被り厚は最低70mm以上ないと、土やランの不陸で60mmを守れるとは到底思えない。このように本来の設計者とは、ただ単にプラン、間取りや見た目を決める事より、法を守るため施工の事まで気にして10mmというわずかな寸法を決定しなければならない。

このようなことは構造計算をしたことがない人には何のことかわからないだろうが、計算上のd寸法はシングル配筋ではとても重要になる。だからこそダブル配筋をお勧めしているのだが・・・。しかしながらこれだけ世の中の建設費が上がっているなかで、ダブル配筋はマストではないので、Bグレードはシングル配筋のままかぶり厚だけ70mmに変更する予定。そのたった10㎜で配筋のピッチが変わることもあるためやはりコストアップになることもある。

最後にコンクリートは鉄筋とコンクリートが一体することが前提なので、この空き間隔も重要である。鉄筋の空き間隔とはこちらは法令での明記はないが、標準施工としてコンクリート工事に携わるほとんどの団体において合意で決められている。住宅のようなD16程度の鉄筋が最大の場合、最大粗骨材寸法で決まることが多い。例えば粗骨材の最大寸法が25mmの地域では最小空き寸法は32mmとなる。この32mm以上が空いていることが重要で、限りなくこの32mmを堅持する必要がある。しかし配筋が込み合うとこの32mmの空き寸法でさえ厳しくなる。そこで何とか確保するため曲げたり寝かしたりして空き寸法を確保する。