昨日に続き工事監理のその2である。新潟市の中央区で「緑の家」が施工されているが、9日にその基礎配筋検査にスタッフと2人で伺った。

とにかく住宅地のド真ん中で近隣が迫るところなので駐車場がない。しかし運がよく歩いて15秒くらいのところにコインパーキングがありこれには大助かり。路駐をしないで検査に集中できるのはありがたい。

今回の「緑の家」はAグレードであるのため、基礎は最高のダブル配筋でフック付きのせん断補強筋、スラブ厚は220mm、基礎立ち上がり高さ1210mmで幅は180mm、基礎下被り70mm※と一般住宅基礎の2廻り大きく、容積でも2倍以上はあろうかと・・・。

※一般的な巷の基礎は、スラブ厚150mm、基礎立ち上がり高さ600mmで厚150mm、基礎下被り厚60mm、

基礎は住宅で最も修繕リフォームが困難な箇所となるので、他の部位(木造部分やサッシ、屋根、外壁)より耐久性は2段上の設計を行っているのが「緑の家」のポリシー。コンクリートも20年以上前から呼び強度33N/mm2以上であり、100年耐久性を持つといわれる。

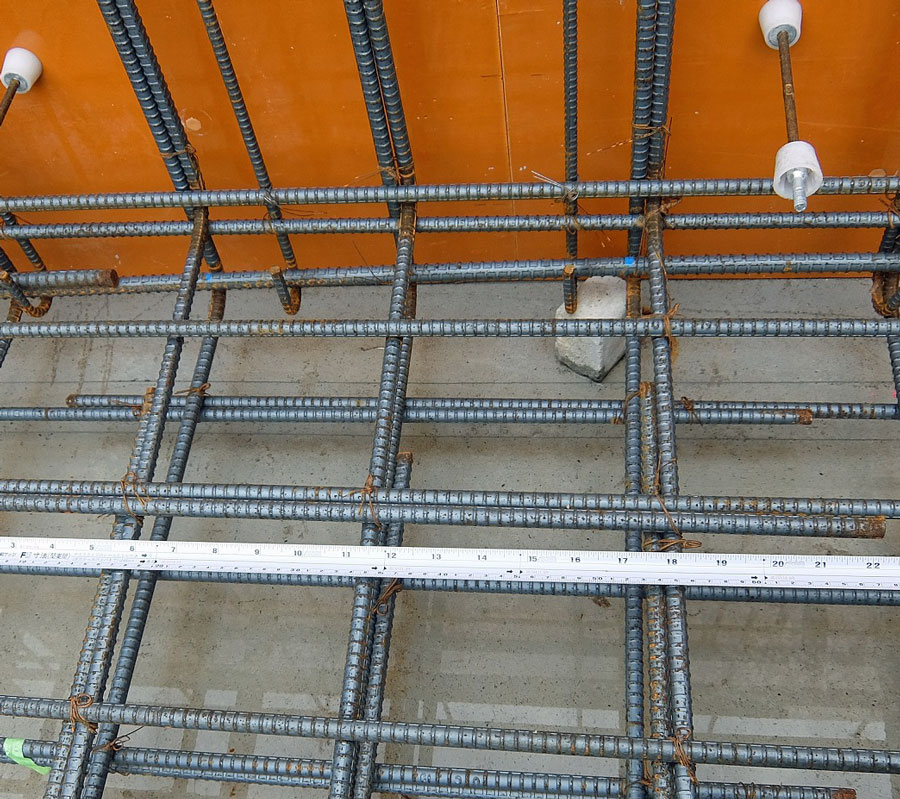

さて下の写真はダブルのスラブ配筋である。

非常にたくさんの鉄筋が張り巡らされいかにも強そうなスラブ基礎にみえる。しかしこの中で必要ない鉄筋が一本ある。どれかわかるだろうか?といっても図面を同時に提示していなければ難しいので答えを言うと・・・

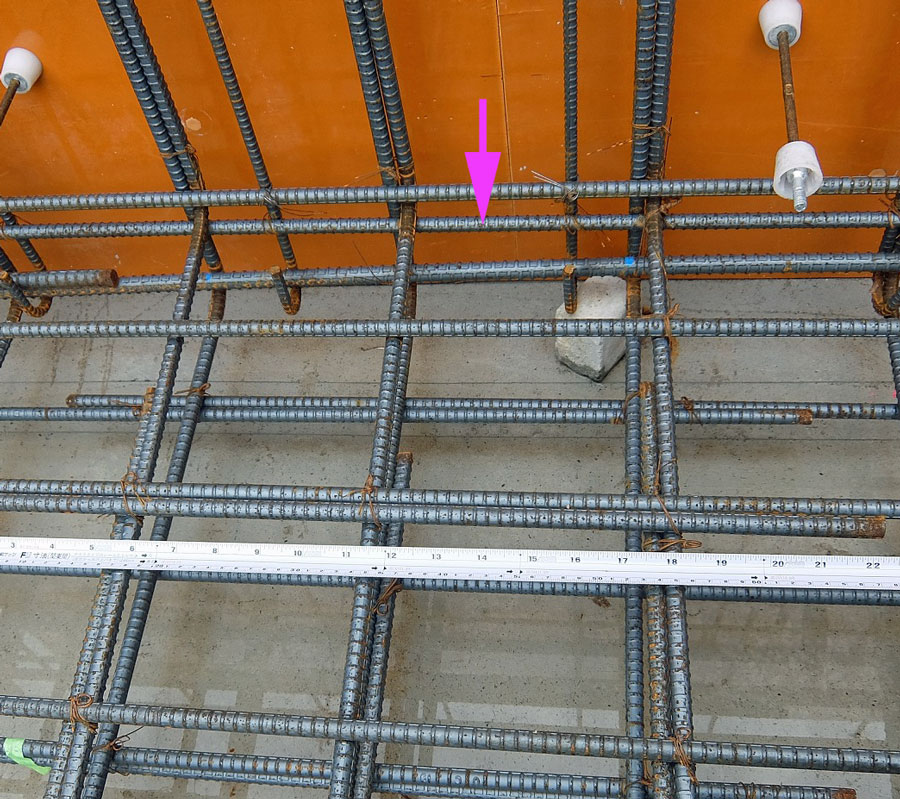

ピンクの鉄筋は必要ない。当然あってもよいのだが、あると今度は法律で定められた鉄筋の空き間隔を満足できない。特に新潟県の普通コンクリートの多くは粗骨材の最大寸法が25mmで配合されることが多いので、鉄筋間は最低32mmの空きが必要。余裕をみれば35mmくらいが無難。しかしピンク色矢印の鉄筋があると、大事な基礎梁の主筋D16とこの鉄筋の空きが30mm以下になってしまっている。いわゆる法令違反。

鉄筋の空き間隔の「最低限のあき」は、建築基準法の関連規定(建築基準法施行令など)や日本建築学会のコンクリート標準示方書などで定められており、主に「鉄筋の呼び径の1.5倍」「25mm」「使用する粗骨材の最大寸法の1.25倍」の3つのうち、最も大きい値が適用されます。この「あき」がないとコンクリートがうまく充填されず、鉄筋とコンクリートの付着が十分に得られないため、構造的な強度を確保できません。

AIによる検索生成

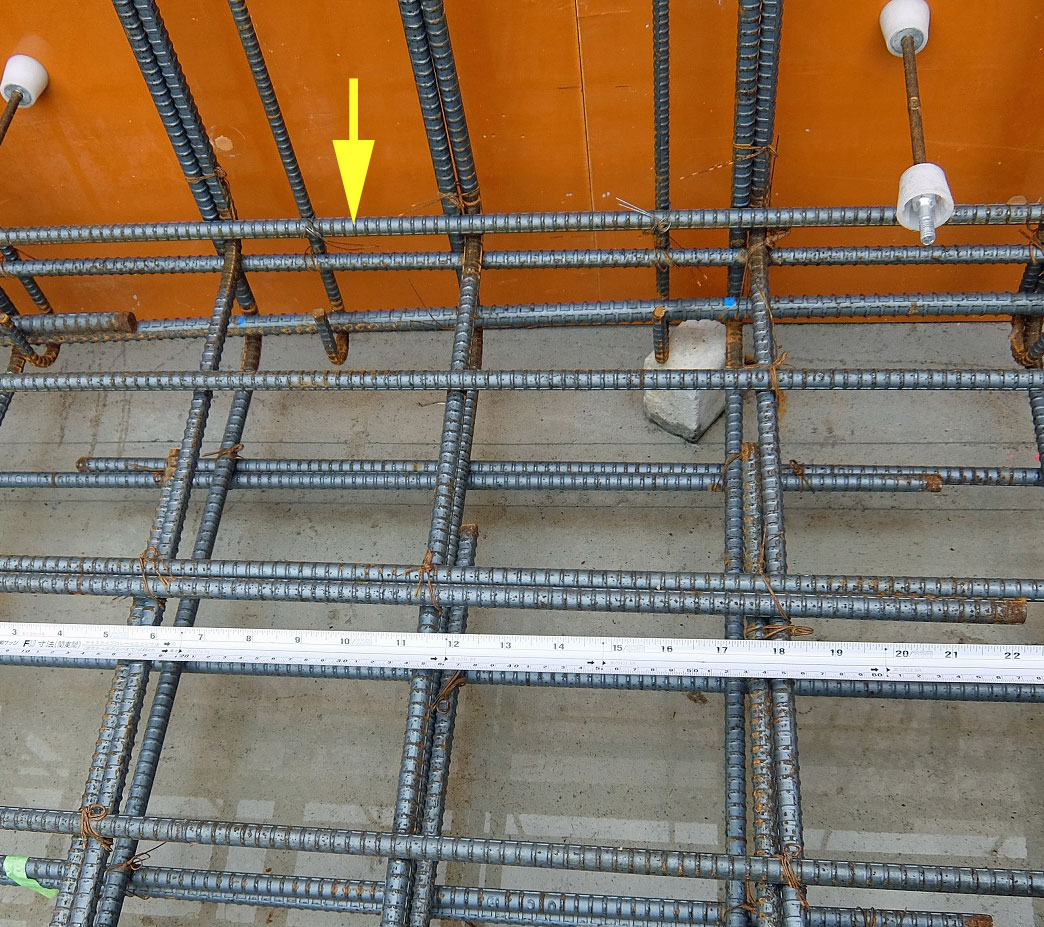

この鉄筋組は巷では一般的にされている配筋であるが、そもそもこのピンク矢印の鉄筋はスラブ筋なので基礎梁内に定着以外のスラブ筋は必要なく、この鉄筋は不要。しかし下の写真の黄色矢印はスラブ筋でなく補強筋なので通常は必要。この違いが一般的にはわからない基礎屋さん及び施工者さんが殆どである。

これを指摘して第二回目時にはこの鉄筋を取り外して無事に空き寸法35mm程度を確保している。

そして第一回目から2日後の9月11日に再びスタッフと2人で現地に伺った。

この工事中の「緑の家」の近くには小さな公園がありそこには大きな青い実がついていた。これは初めてみるが一体何の実だろうか?リンゴとは違い楕円形で直径8㎝くらいで高さが10㎝くらいである。知っている人がいたならお教え願いたい。

指摘した部分の鉄筋は既に撤去されておりすっきりとして基礎梁主筋との空き間隔が50mm以上はある。一方まだ残っている配筋もありそれらを指摘して是正をしていただいた。暑い中、一度作った鉄筋を抜く作業は感情的にも嫌という気持ちは同じモノづくりの設計職人の立場として理解できるが、こちらも仕事なので割り切ってお伝えしている。

上は右半景であるが’、鉄筋は大変多いが空きもしっかりとれて、すっきりとしている。これで型枠の組上げができるようになった。今回の配筋検査に使った工事監理者の所用時間は2人で一回目が2h、2回目が1.5hだから述べ時間で7時間となる。さらに事前に事務所内で送られてきた配筋写真チェックに1時間なので合計8時間基礎配筋のチェックを行ったことになる。また現場往復の時間が2人で8時間(片道1時間を2日間)なので実質の所要時間はトータル16時間である。基礎配筋チェックに16時間使う・・・

このような作業が工事監理者の仕事である。