表題のとおり「全熱交換型」の24時間換気システムに「バイパス回路が必要か」の私見を書く。

私見は超高断熱高気密で24時間全館空調していればあえて取り入れる必要性はないと現時点では考えている。

そもそも24時間換気システムで全熱交換型の場合は、中間期の換気で冷房負荷において勿体ない換気をしているといわれている※。実際HEAT20の研究チームでも、この中間期の換気ロスを低減させた場合のシミュレーションを行っているが、そのシミュレーションでは顕熱のみの対象で、それでも数パーセント程度の削減でしかないので、これを見る限り実質上のメリットはあまり感じられない。この時点で既に根拠ある結論だと思うが、実務上での理由も下に記載する。

※冷房負荷が発生している時に外気が室温より低い温度になっても暖かい室温を熱交換して温めて取り入れることになるため。この時顕熱だけを考える場合と、潜熱を含んだ全熱で考える場合がある。

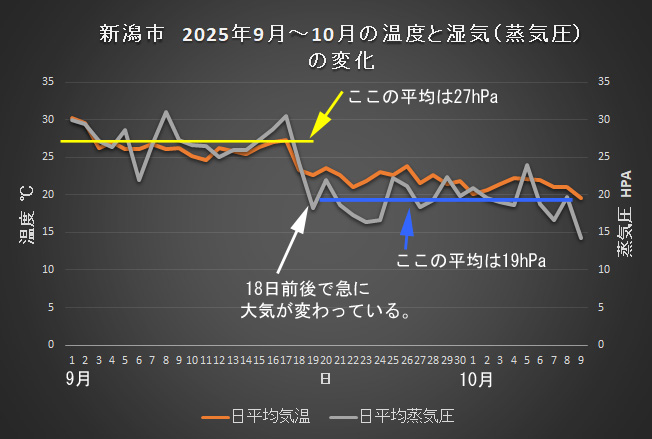

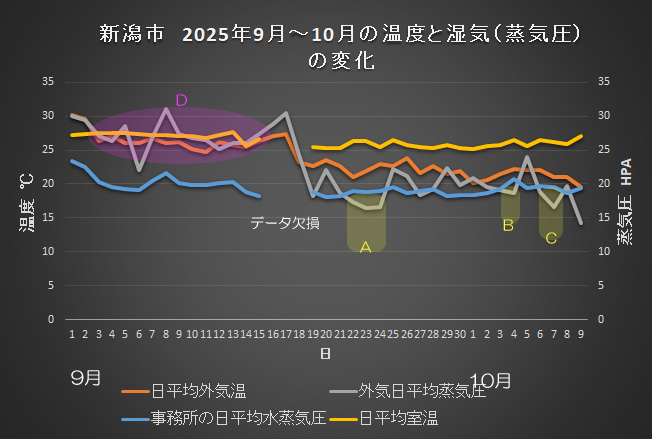

今夏から秋にかけて実際の気象データで理由の説明をすると・・・

上は今夏の気象データである。9月に入っても暑い日が続いたことは皆様の記憶にもまだ残っているだろう。超高断熱住宅で使用中のエアコンは、冷房状態で深夜以外は常に稼働していた。

所が9月18日を境にして大気中の湿気が急に下がり、9月前半(17日まで)の大気の平均水蒸気圧は27hPa(露点温度では23度)となる。その一方18日以降の大気の平均水蒸気圧は19hPa(露点温度では16.5度)となり、露点温度で6.5度も低くなった。このように大気はある一日を境にしてガラッと変わるのが新潟県の特徴。多分日時はずれるが本州の多くはこのような特徴がある。その一方上のとおりに気温は緩やかに変わるので湿度が急激に変わったことに気がつきにくいのである。

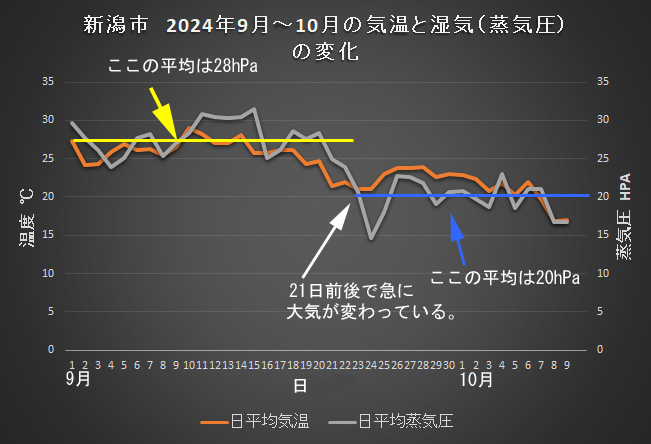

これは今年だけではない。昨年の気象データは下のとおりである。

昨年は9月21日前後に急激に大気の水蒸気圧はさがる。昔のことわざで、暑さ寒さも彼岸までとはよく言うが、特に秋の彼岸にこの特徴が体感できるほどわかる。簡単に申し上げると夏だった空気が急に変わるので、冷房負荷が極端に少なくなる9月20日以降であえてバイパス・・・必要ないかな。それ以前はエンタルピで室内外を比較すると、明らかに室内のエンタルピは低いのだからバイパスは必要ない。

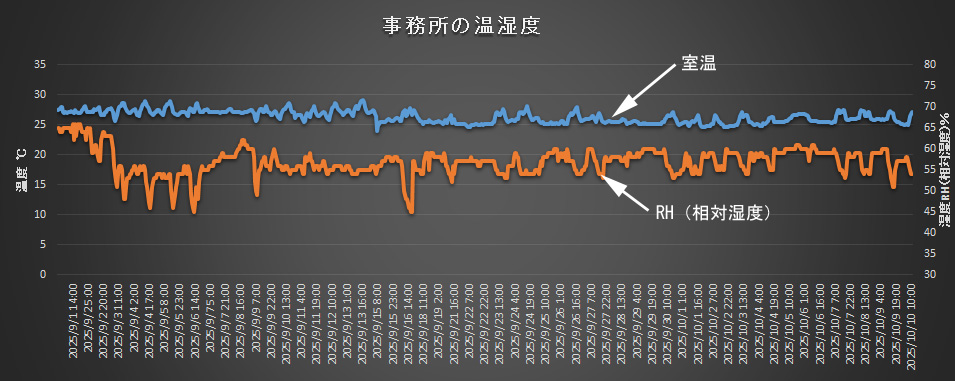

さて超高断熱高気密である事務所ではどのようにエアコンを運用しているかというと、いまだ冷房モードであるがコンプレッサーが動いて冷房を行うのは日射が入っている時だけで、曇りや雨ではONにならずまた夜間の6時間(21時から3時)はエアコンはストップしている。これでほぼ快適な温度25度から27度で、RH(相対湿度) 50から65%で推移しており、とても快適。これはRH(相対湿度)が安定して低いからであるが・・・

上の事務所のデータの水蒸気圧を外気の水蒸気圧のデータに重ねると(つまり湿気の状態を比べると)、下のように18日以前では当然事務所室内の絶対湿度は外気より相当低いし、外気温が急激に下がった18日以降でも3/4程は室内の絶対湿度がまだ低い。

超高断熱住宅にお住まいの方なら多分体感しているが、この季節でも室内温度が25度から27度くらいであると、夏のまま服装(Tシャツ等)でいられて、出かけるときだけジャケットを羽織る感じである。人の暑さ寒さの体感は、慣れもあるようで暑い夏を過ごしてきた肌は、高めの室温の方が快適で25度未満になると寒く感じる。冬になって寒さになじめば今度は24度あれば暖かいのだが、今は夏が終わったばかりで暑いのは人の感覚順応で対応可能といわれる。その一方ここにも少し誤解があって、このように大気の水蒸気圧(絶対湿度又は露点温度)が急に下がっているので、仮に外気が一時的に28度に上がっても外気RH(相対湿度)が真夏とは10%くらい違うのである。そこを忘れてはならない。

さて話は戻り、これを書いている現在(10月10日)の外気温が22度で露点温度11度なのだが、室内温度は26度で露点温度が17度だから窓を開けて換気をするかというと、特にその必要性はないというより、それを行うと今度夜間や明け方室内が寒く感じるので開けることはない。確かに一時的に28度近く上がることもあるが、湿気が真夏と違い少ないので問題ないのである。窓を開けて換気するという事は、換気ステムがバイパス回路で動いているようなものだが、露点温度11度の空気がそのまま全換気されたら乾きすぎになるのでその必要性は小さく、やはりあえてバイパス換気する必要はないと感じる。もし自動バイパス回路がエンタルピで判断する賢い自動制御型になったらなら取り入れる検討を行うが、顕熱のみで判断する自動制御ならかえって邪魔である。

ということで換気装置が複雑になった分のメリットが無ければ換気装置にバイパス回路は不要だろうという結論になる。