室内におけるコロナ対策としての腰を据えた研究結果が出始めてきている。コロナ禍でも対策はあったのだが簡易的に行っていたことが多く、この論文では2から3年くらい前に換気システム改修などをようやく本格的に行ったその結果と思われる。このように実測を一年くらい行って論文執筆となると、昨年ごろからしっかりした査読論文が出てくる時期となる。この論文の研究者はこの分野の第一線の先生方になる。

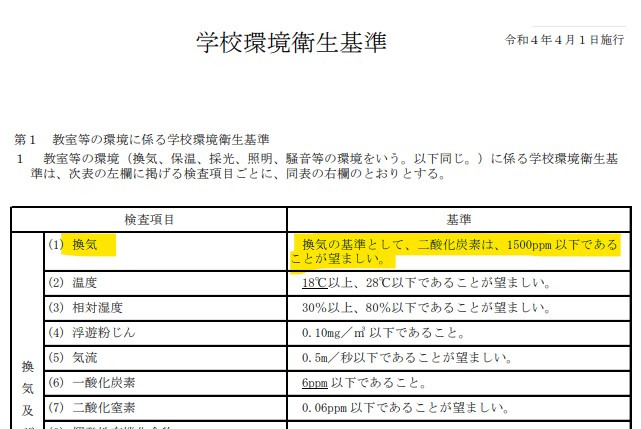

最初に今回の調査対象となったこども園の換気の規定は建基のシックハウス法と以下の規定のみの背景があったことを前もってお伝えする。

実測対象は九州市にある保育所型認定こども園である。住宅ではないところに注意を要するが、特殊建築物と違い感染症対策として有効な換気マニュアルがなく、実測前の過去換気方法はシックハウス法による換気対策+窓開けを実施していたが、換気過多で寒くまたそれでも有効な換気されているか不明であるため、実績のある第一種換気システムに取替えて実測おこなったとのことと思われる。熱交換換気に改修したこの例では、建築場所が北海道ではなく九州(福岡)という比較的暖かい地域であるところにも注意が必要。

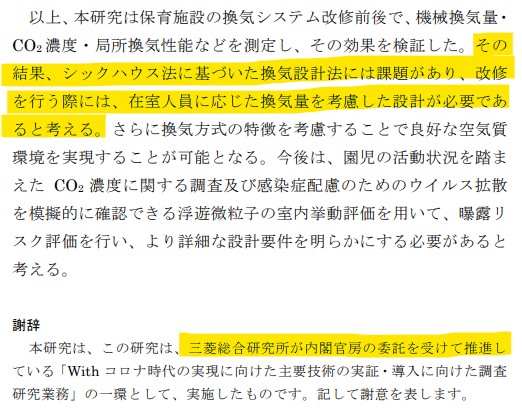

結果から先に恐縮であるが論文には以下のとおり記載されている。

このように建物の構成素材から有害な気体がでる対策としてのシックハウス法による換気では、感染症対策の換気としてばかりではなく空気質の適正化にも課題がある。そのため当該空間における在室人数で換気量を考える設計が必要・・・とあり、これはまさしくいつも私が申し上げている、住宅においては最も不利な寝室個室中心の換気対策に他ならない※。つまりある程度仕切られた空間にある一定時間在室する場合は、その人数分の換気量を確保することが必要となる。

※「緑の家」ではシックハウス法のマニュアルに書かれている換気量だけではなく、人の居住人数に合わせた換気量として実践している。詳しくはこちらのブログにて↓

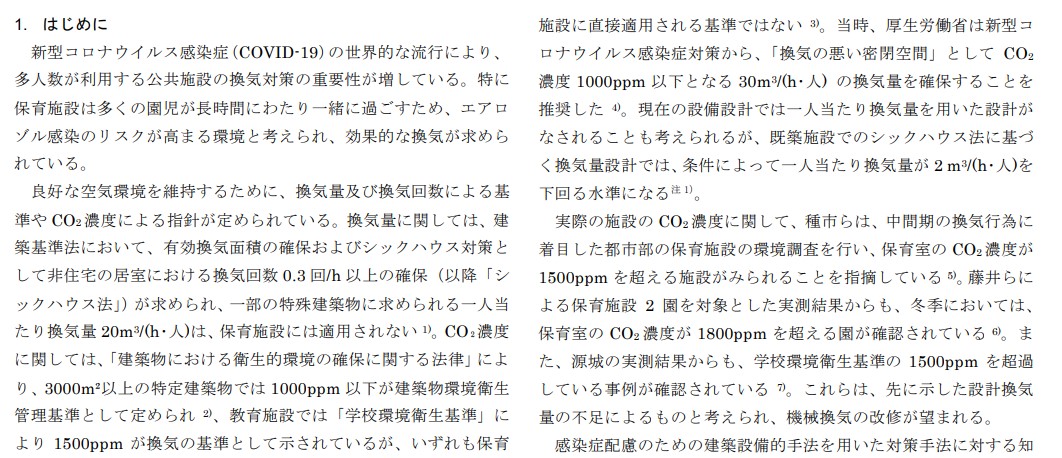

では簡単に論文の流れで説明する。まずは研究の背景などをのせる「はじめに」である。

当然だが当時のコロナ禍では屋内では換気が重要だとなったが、その換気の指針が容易にまとまらず手間取った。それもそのはずで、一般時においてもこのような特殊建築物でないこども園などでは、シックハウス法以外に法的に換気設備の決まりはなかった。それでこの度次の備えとしてしっかり換気の検証と研究しておこうとの事だろう。結論にあるとおりこの研究の依頼は「内閣官房」となっている。

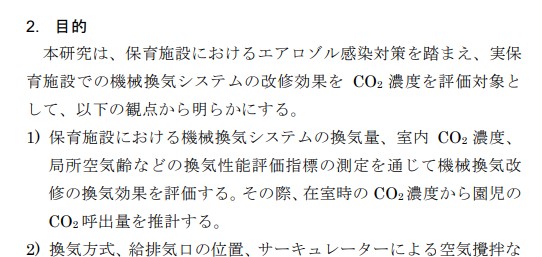

次に目的だが、

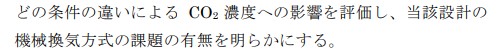

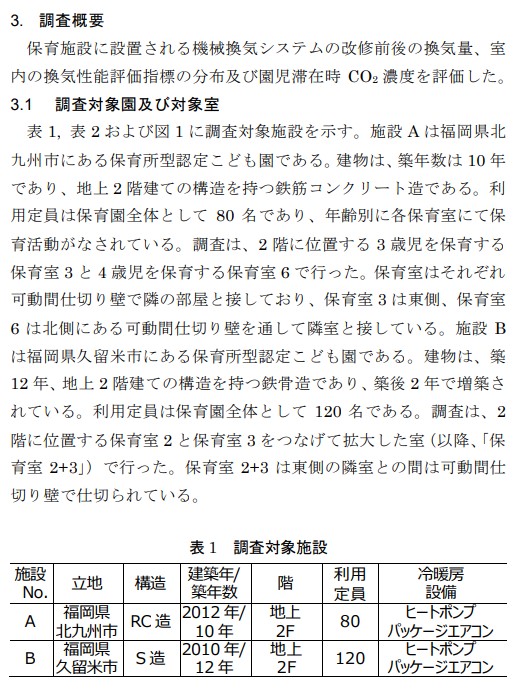

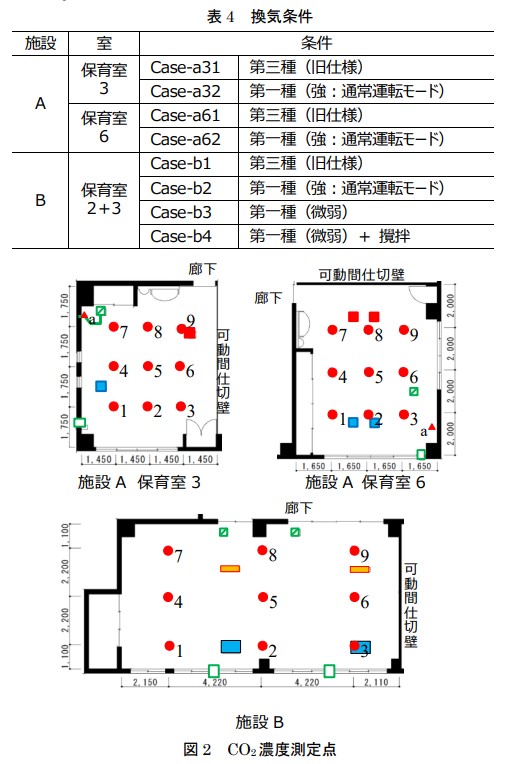

そして調査対象の建物条件は次のとおりである。

次に換気方法の改修に寄せられた要望とそれを受けての改修方針である。注意すべきは改修前にも第三種換気方式が採用されているが、冬期など窓開け換気による環境劣化に問題あるとして、その点の改修を求めている。

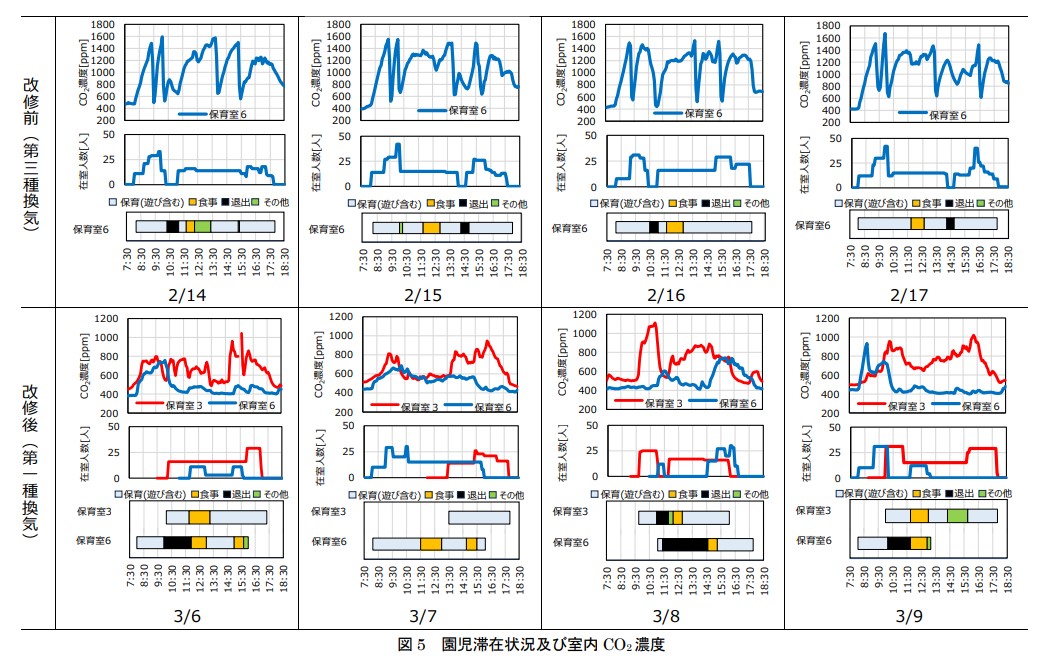

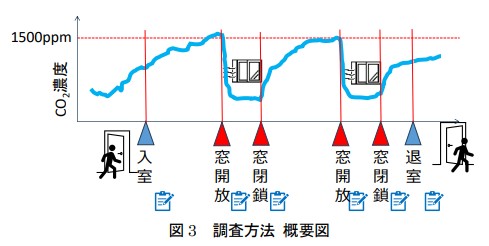

そして新たな換気方式として第一種熱交換式の換気システムを選んでいる。下が改修前と改修後の調査結果。このように改修前の換気に問題があるとうすうすわかっていたのに改修をすぐ実施せずに、一度児童をそのまま普段通りの状態で実測現状調査をしてから改修と比較することは、まさにコロナ禍ではそんなこと許されない気運だった。コロナ禍でなくなった2年くらい前からできたので、ようやくこの論文のように前後比較した参考になる論文が出てくると思われれる。

当然改修後のほうがトレーサーガス濃度の下がり具合が高い。

いつもようにこのような論文は読み解きかたによって逆にも解釈できるので、私の説明では間違っているところもあるかもしれない。よって全文をご自身で確かめたい方はメイル頂ければPDFで全文をお送りする。

依頼者の要望から間違いのない成果を出すための改修を行う必要がある場合、このように第一種熱交換型換気システムになることは必然。第三種のような給気量やその割合が不安定になる換気、また第2種換気のように汚染物質の飛散が成り行きでは、感染症対策としては心もとないことがよくわかる。「緑の家」の換気も同様に考えて「無難な」換気になる第一種熱交換型換気システムにしている理由がここにある。また昨今の建築費高騰では建物気積が小さくなりがちで、この気積を目安に換気量設定(シックハウス法による換気の事)していると、空気質が悪化する空間がある確率が高くなる。やはり仕切られた気積に対して人数による換気量が無難な換気となることは明白である。