(一社)HEAT20のHPに行くと上のPDF文章のリンク先へ行ける。そこには「夏期・中間期を対象とした高みの目標は存在しない」とある。確かに現在の夏期の冷房負荷を検討するための外皮計算では、最も影響を与える窓の日射遮蔽(侵入)が甘くこの新潟以南の本州地域がηAC=3.0~2.7以下となっているだけである。しかし問題はそこではない。

まず(一社)HEAT20の提案だが、もし「緑の家」がG3基準の家で、そこに夏期・中間期の性能Bを追加すると「G3-B」となる表記のようである。

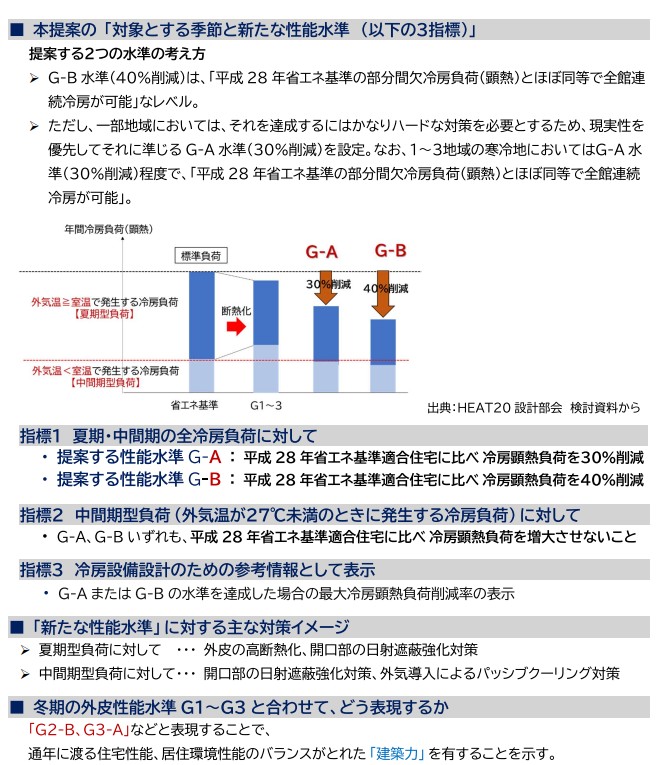

そのBを達成するには「外皮の高断熱化及び日射遮蔽強化と外気導入によるパッシブクーリングをすること」と書かれている。ここで上の負荷計算を現在省エネ法で規定されている「住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)計算方法」で行われていたなら(当然そうだと思うが)、それは大きな疑問を持つ。

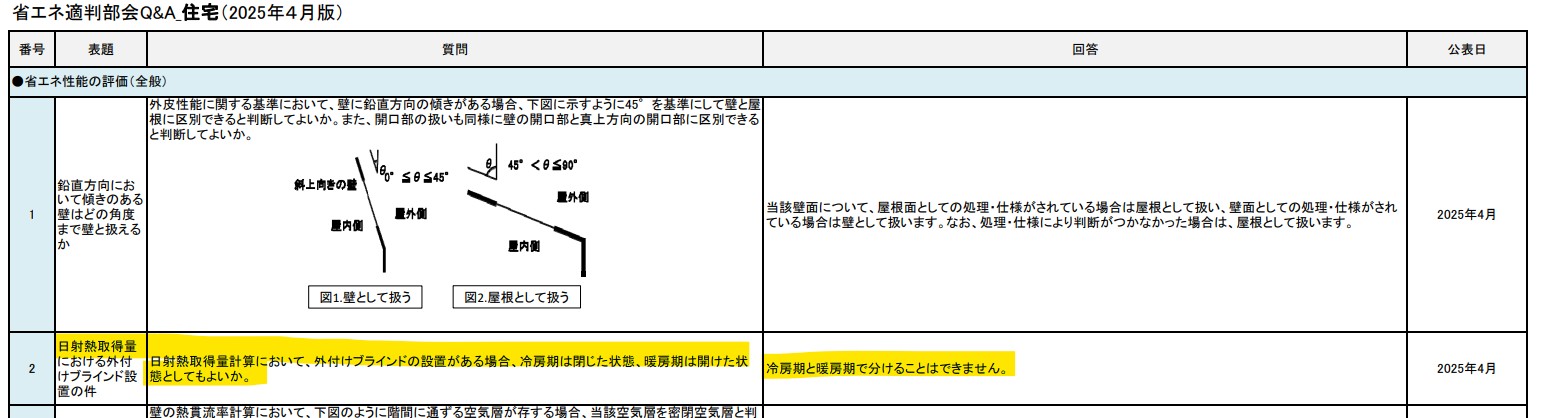

まず冷房負荷とは日射及び外気温が室内に及ぼす影響といえるので、高断熱構造の屋根及び外壁を実施することが外気温に対しては有効な手段。換気を除けばあとは開口部から入る日射の侵入を少なくすれば夏期の冷房負荷は下がる。ここで現在の省エネ法で決められた外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)の開口部での計算方法を見てみよう。これが問題なのである。

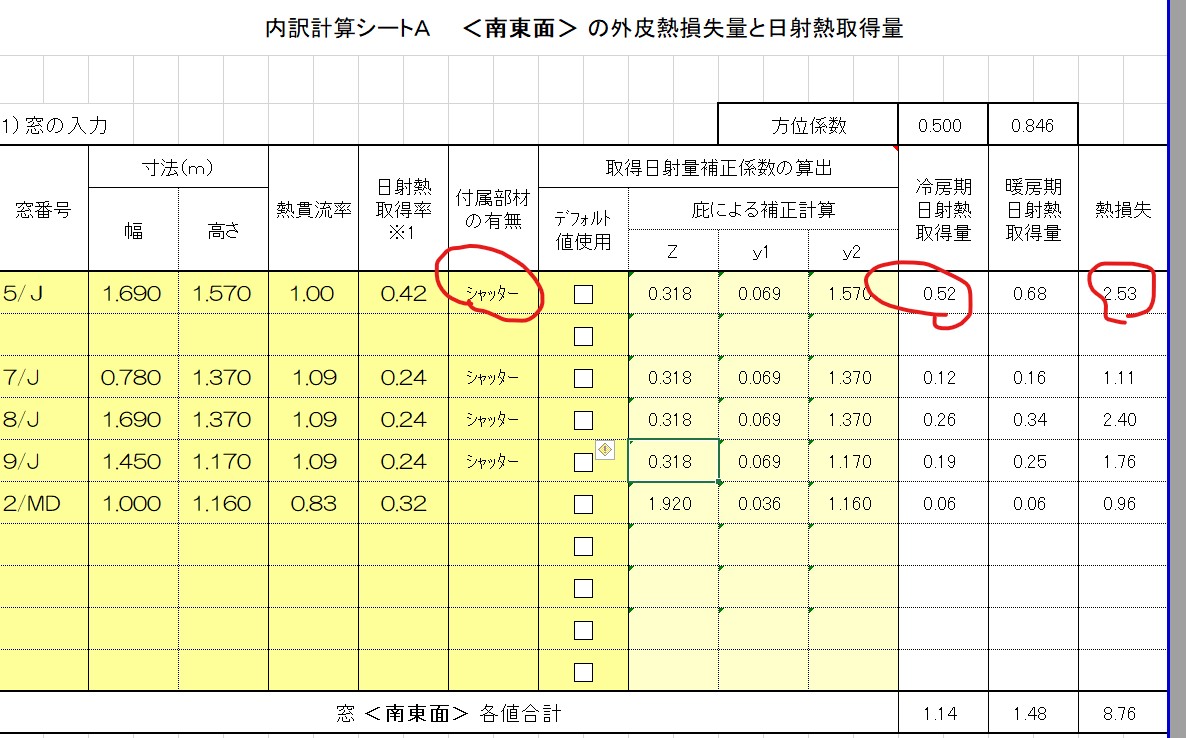

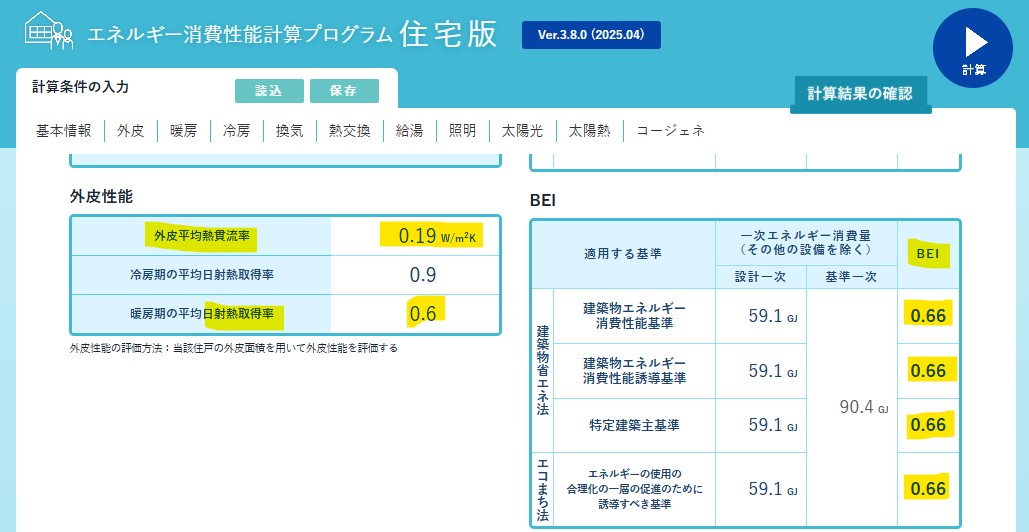

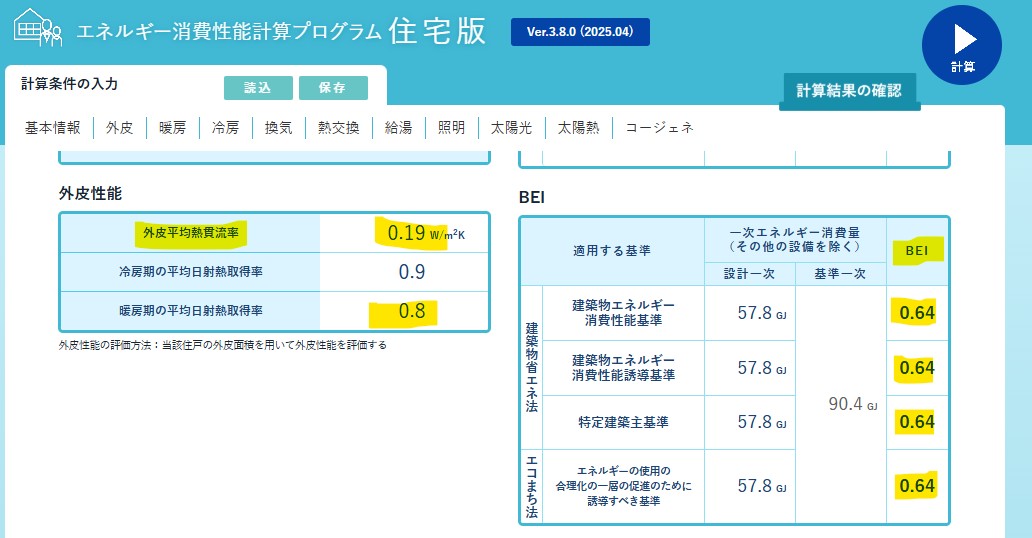

上は試しに作成した「緑の家」の南東面の窓の性能値である。窓外には外部シャッター(外部ブラインドと同じ機能として)がつき、その冷房期日射熱取得量は0.52と大きな負荷として計算される。上の表の場合の日射熱取得率0.42はサッシメーカーの数値である。もしここに外部ブラインド(外部シャッターも同様な機能をもつが)を設置し日射熱侵入量を少なくした計算が下の表。

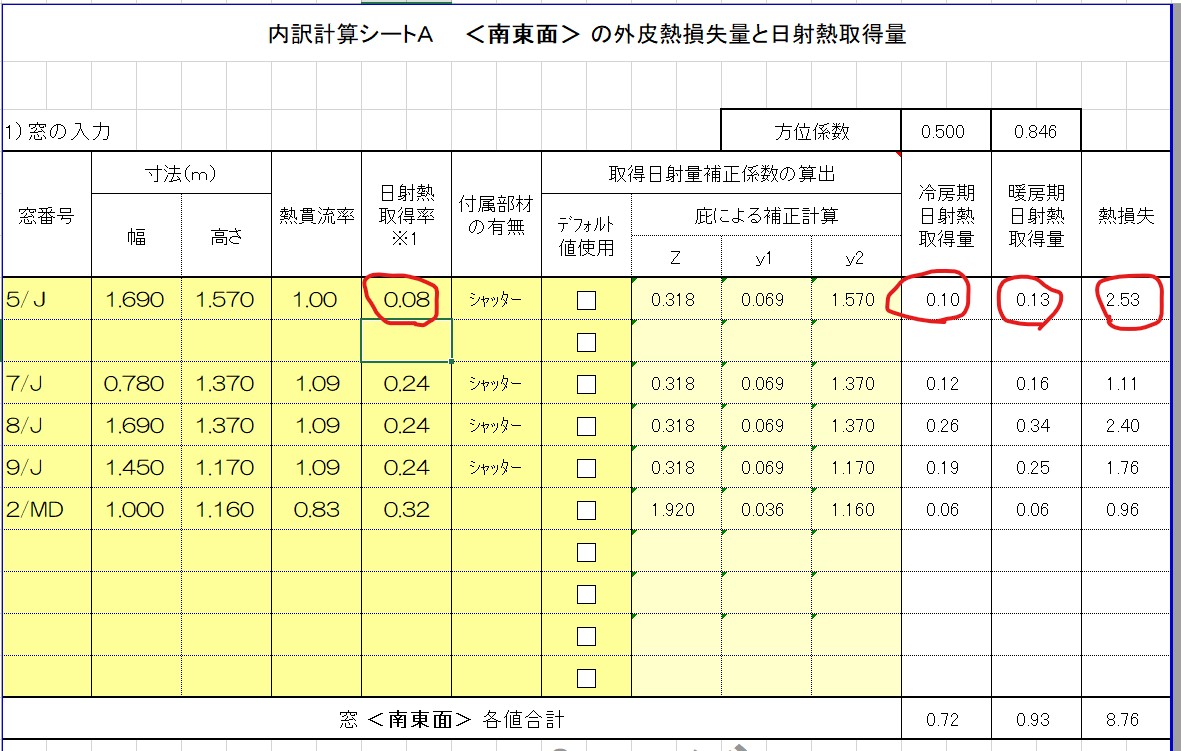

外付けブラインドがついた場合のサッシの日射取得率の規定値0.08(下のマニュアルの数値から)を入れると・・・

しっかりと冷房期日射熱取得量も0.52から0.10と大幅に下がり夏期の熱負荷が大幅に下がる数値となる。しかし暖房日射取得量も0.68から0.13と激減する。これは冬も外部ブラインドを下ろした時の数値となるので明らかに実態にそぐわないが、このからくりは・・・

この上のこの4月から法律によって施行されている上の省エネ適判部会のQ&Aにあるとおり。

なんと・・・

Q.「日射熱取得量計算において、外付けブラインドの設置がある場合、冷房期は閉じた状態、暖房期は開けた状態としてもよいか。」

A.「 冷房期と暖房期で分けることはできません。」

省エネ適判部会Q&A 2025年4月の回答から

となっている(これは間違いなく悪基準)。

であるから我々実務者は通常は外部ブラインドがあってもその日射熱取得率は使わず、サッシ(ガラス)の日射熱取得率を使うのである。その方が一次エネルギーは下がりやすい。そもそも一次エネルギー算定では日射熱での冷房負荷を評価しない結果が出てくる。当然計算された夏期の冷房負荷は実情に合わず大きくなるように評価されているのが一般的に行われている。それでは夏期の冷房負荷は下がらないだろう。

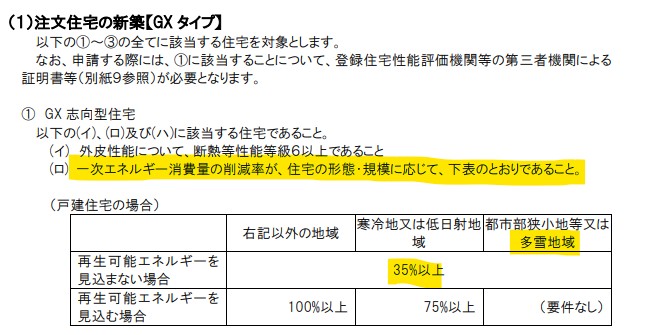

もう一度整理する。夏期の日射熱侵入により夏季の熱負荷が上がらないように外付けブラインドを設置した計算をすると、冬季にもその外付けブラインドを閉めた状態での熱侵入でカウントし、常識では考えにくい冬期の外皮平均熱取得率になり、これが一次エネルギー算定にもそのままデータが使われ、一次エネルギー算定で著しく冬期の熱エネルギー取得量が減少した計算結果になる。実際には冬季に日射を遮る外部ブラインド下げることはなく現実離れした返答(評価方法)である。この一次エネルギー算定は、確認申請やBELSの評価にも直結し、特に補助金要件の35%の削減がこのことで得られない場合は、補助金をもらう事ができない。この一次エネルギーでの数値は大変ねじ曲がった結果で、税金を国民に公平に補助金として配らなけらばならないのに、著しく不公平な計算内容といえる。

もしHEAT20のチームがこの点に疑問を抱いて、夏期の冷房負荷をもっと正しく評価しようというきっかけとして提言したならそれは大変素晴らしいことである。多分外部ブラインドを夏期はおろし、冬期はあげるという分離を計算上するだけで大幅な夏期の冷房負荷が低減できるので、今回のHEAT20さんの提言はすんなり実施できる。HEAT20のチームがこのでたらめな一次エネルギー算定を見直すように促すなら建て主さんの代理人として心から感謝したい。

そして外付けブラインドは日射遮蔽にカウントするが、簾もしくはタープスクリーン等はカウントしないのも変だと思う。簾は確実に素晴らしい日射遮蔽をしてくれることは明白。外部ブラインドだって設置されていても使用しなければ意味がない。

そもそもだが、前にも申し上げたとおりこの現状の一次エネルギー算定を確認申請や長期優良住宅、BELS認定時で義務化(確認申請は他の方法もあるが)することはふさわしくないと私は考えている。なぜなら設備によってその数値は簡単に変わるので、寿命の短い設備の入れ替えでその評価はかわるため、長期的な信用性の薄い評価といえる。

次報「その2」ではもう一つの夏期・中間期の冷房負荷削減の方法となっている外気導入によるパッシブクーリングについて話したい。