私はとても運が良い。先回このブログでパッシブクーリングについての意見を書いたが(バイパス回路を持つ換気扇の優位性はLCC又は経済性。)、それに関する報告がある。報告者は国の基準をつくる方のグループなので上のブログと何らかの関連はあるだろうと思っている。

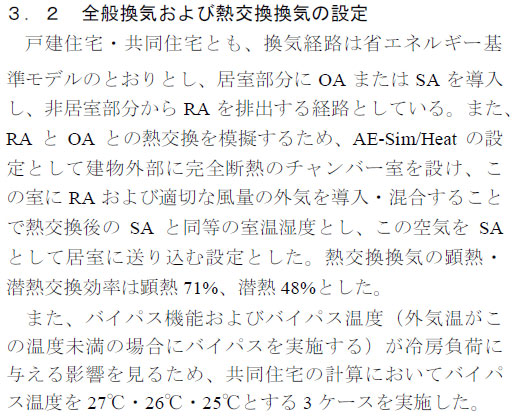

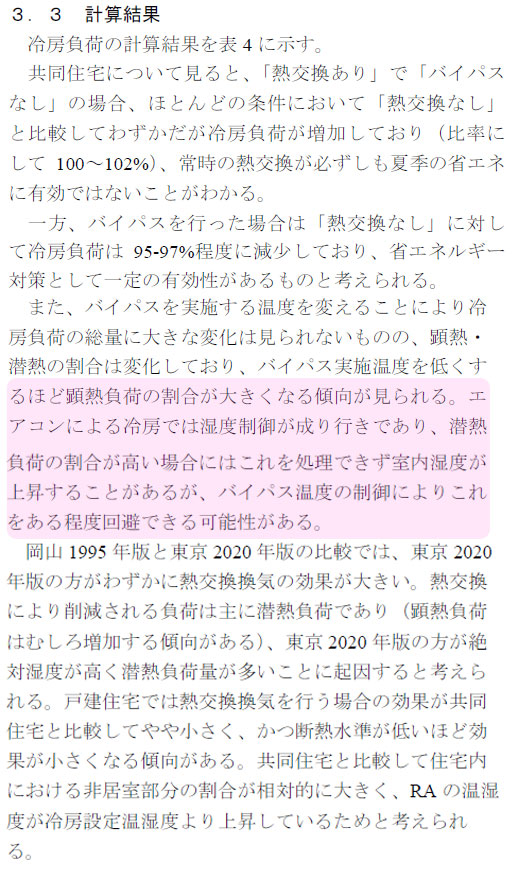

上のとおり熱交換しない換気扇と熱交換ありの中で、熱交換しない回路(バイパス回路)を持つタイプとバイパス回路を持たない熱交換換気扇の冷房負荷の比較をシミュレーションした報告書。

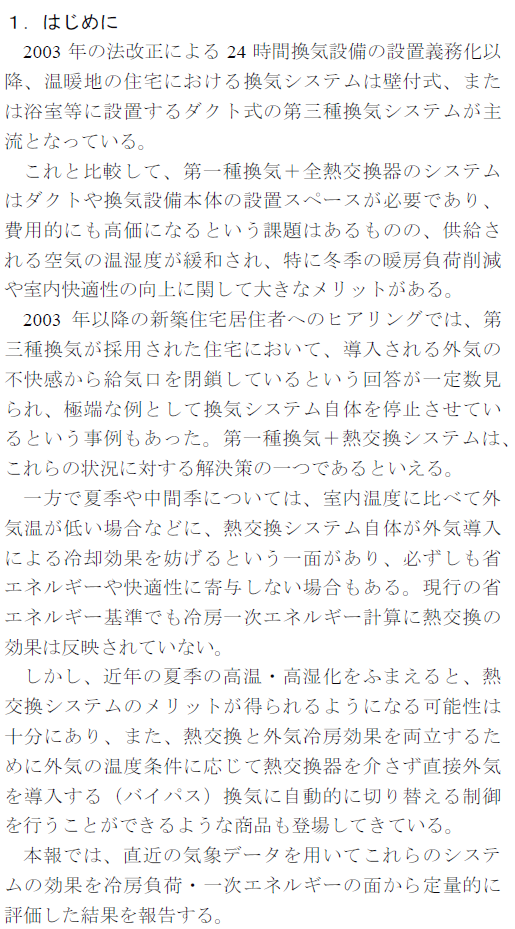

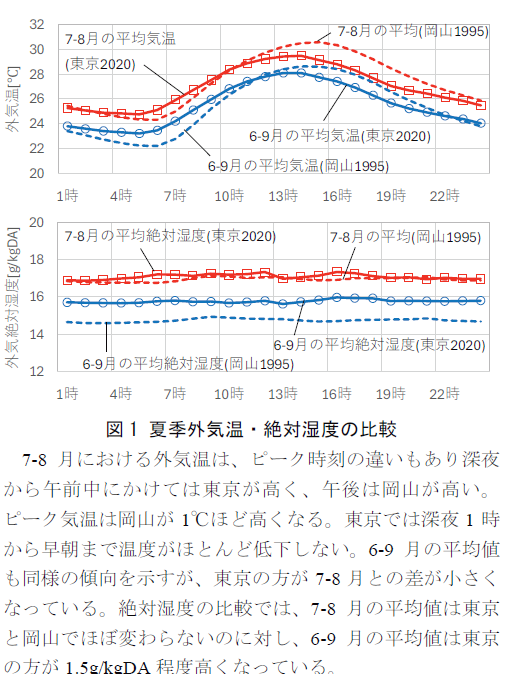

建設地域は東京と岡山で、2020年と1995年の気象データを用いて計算している。

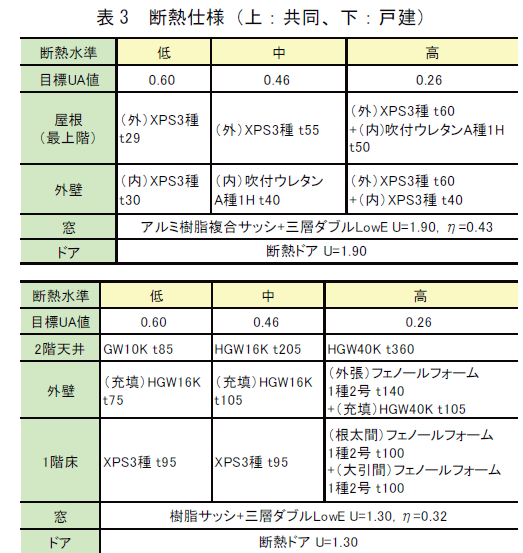

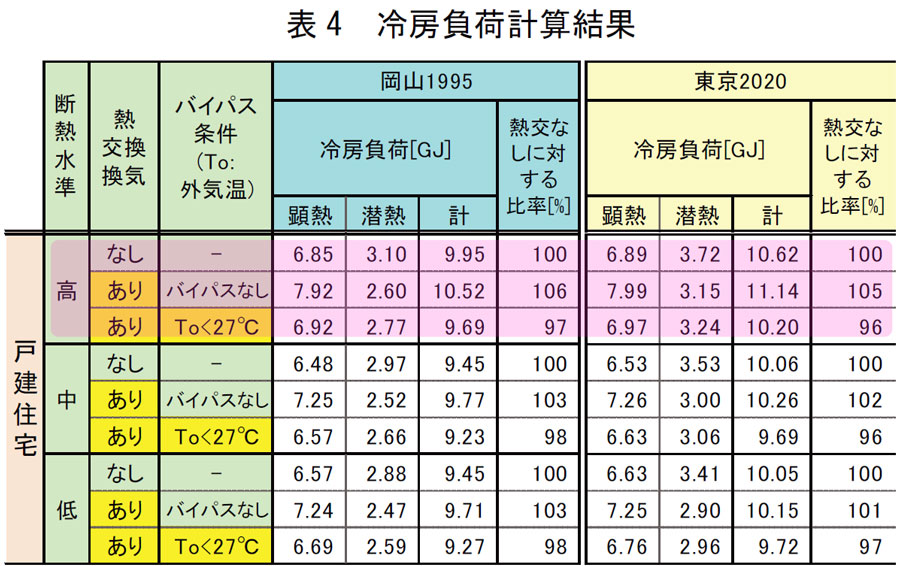

その他断熱条件は下の表3のとおりで、私はもっぱら一戸建て住宅が多いので一戸建て住宅の計算結果だけを説明していく。

上の図が計算結果である。

これを戸建て住宅部分だけ拡大すると↓

「緑の家」の断熱性能はこの表の「高」になるのでそこだけわかるようにピンク色で網掛けする。

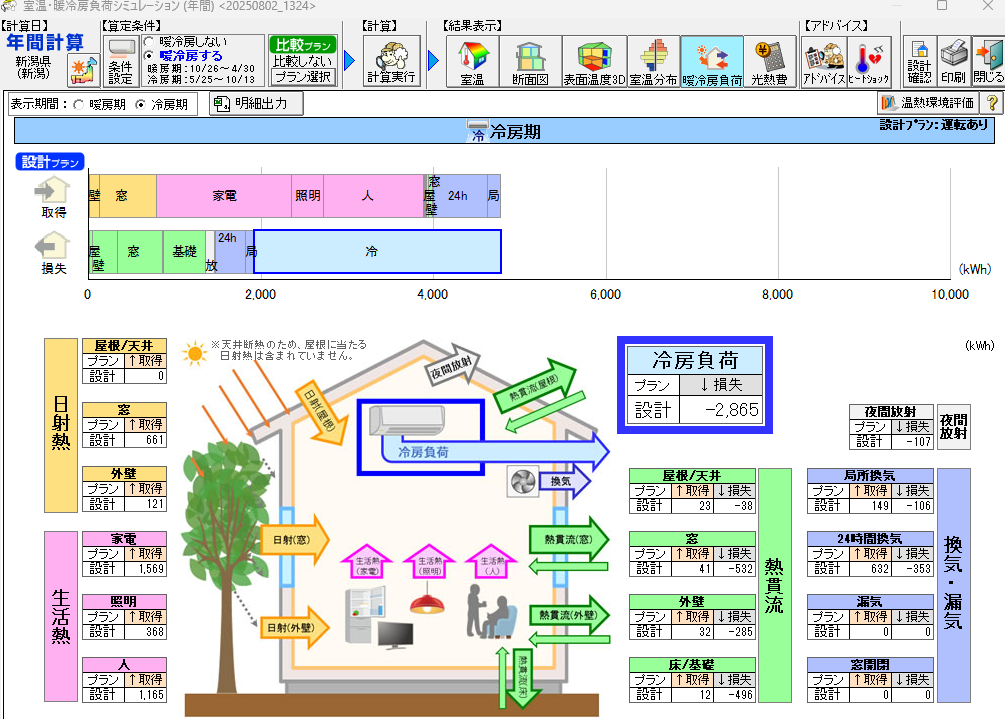

このピンクの中の熱交換有のバイパス無しが「緑の家」の標準仕様であり、この冷房負荷が10.52GJ(2922Kwh)とあるが、これは以前大野町の家で熱負荷計算した下の図の2865Kwhとほぼ同じ冷房負荷である。

よってこのシュミレーションの傾向は大体「緑の家」も同様になるといえるのでそのまま当てはめ考察する。

仮に「緑の家」がバイパス回路の持つ熱交換型換気扇を設置したとする。すると上のシュミレーションでの比率でバイパス回路を持つときの冷房負荷計算した結果2642Kwh となるので、2865kwhとの差の223kwhがバイパス回路有の冷房負荷の削減となる。これをエアコンのCOPを考慮して電気代として計算する。夏の冷房COPは高く実測で平均5を超える事から、この差の消費電力は44.6kwhとなり、1kwh=34円としたときに1516円/年となる。熱交換型換気扇の寿命が15年としたときに、削減される電気代は22,746円/となる。つまり消費者(建て主)から見れば、バイパス回路がある換気扇とバイパス回路がない換気扇の価格が23,000円以上ならあえてバイパス回路付きを選ぶ必要性が無くなる。建て主さんにとって省エネルギー性と経済性は本来同一でなければならないため、そこにずれがあると絵にかいた餅となり普及はしない。しかも下の結果でこの報告書内でも解説があるとおり(ピンク網掛け部分)・・・

このシミュレーション結果は、バイパス回路を持つ室内環境はそれなりの湿度上昇を許容して冷房負荷計算されるが、「緑の家」のオーナーさんを含む多くのG3クラス(Ua値0.26以下)の高断熱ユーザーは、夏期の室内環境を成り行きで制御していない方が多い。大体27度でRH(相対湿度)を55%以下になるように工夫してエアコンを使っており、室内空気質=快適さを優先しているとのヒアリング結果がある。そのため、バイパス回路有なら湿度を下げるために除湿モードで運転することでさらにこの電気代の差はなくなり、経済的に考えた場合「そこまでしてバイパス有の熱交換換気システムを入れる意味がなくなるのではないか」との考えが、この論文から私が感じたことである。しかも不意に高湿度の空気が入ってくる(特に夜間)空間のカビ問題も考えねばならない。当然他の見方もあると思うので興味がある人は全文を読んだり、大会に出席されて自分なりの考えをまとめるとよいと思う。論文の全容が必要な方はメイルを頂ければお送りする。