その1では確認申請を仕様規定でおこう事で省エネ適判(一次エネルギー消費計算)を使用しない時の非合理性を書いたが、その2では確認申請時に添付する省エネ適判を申請する時に必須な一次エネルギー消費算定についてそのプログラムからの見解である。そもそも一次エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス、水力、原子力、太陽光、風力など、自然界に存在するままの形で得られるエネルギー源。そこから加工されたエネルギーが電気であるため、電気で動く家電は電気がつくられために必要な化石燃料等に換算されて一次エネルギー使用量となるが、大体換算値は0.4(2.4)くらいになる。

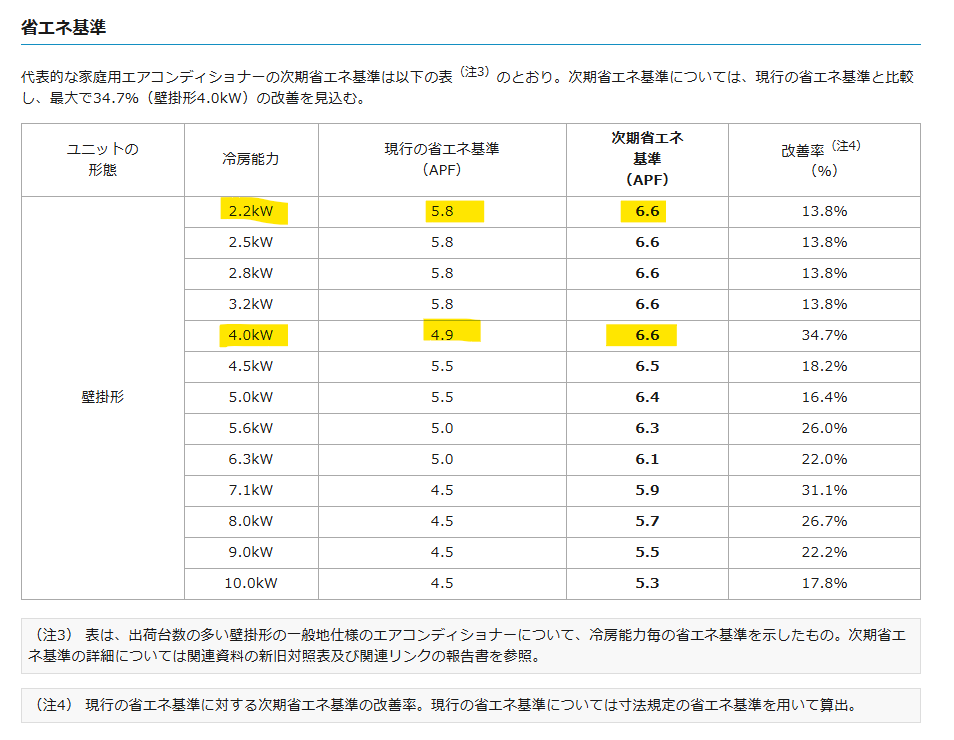

さてその1では企業の規制例で白熱球の生産中止が効果的であったと書いたが、エアコンもエネルギー消費削減には大変効果的であり、実際2022年には2027年から国内で販売するエアコンのCOPは大きく引き上げられた。実施は2027年だから2年後から始まる。

このようにすればその1で説明した確認申請時のチェックリストで冷暖房設備欄(効率によって変わる)が無用になる。それを前置きし一次エネルギー消費計算について説明する。

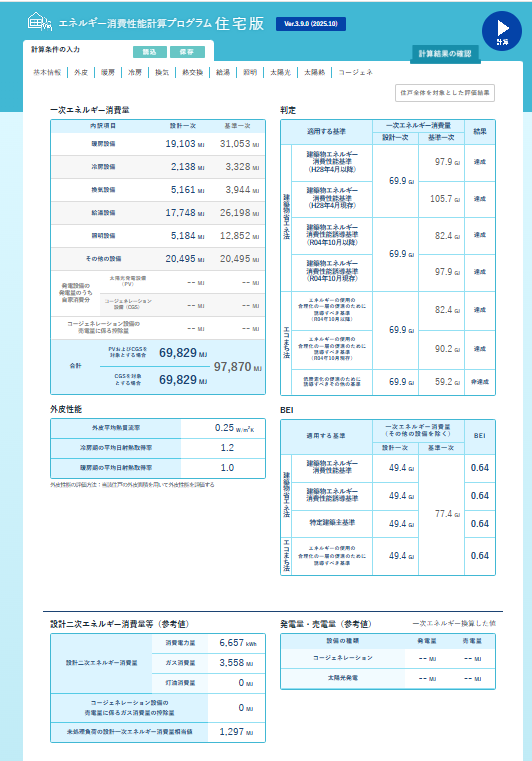

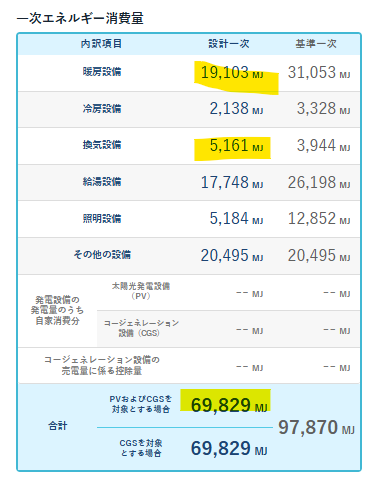

これはある「緑の家」の実際のシートである。補助金を受けるためにBEIが0.65以下を目指して作成してある(表現は作成してあるとしているのは合法的に実態と違う入力もされているということ)。

まずこの評価は一軒一軒全く違うプランを入力して計算するは難しいことなので、ある基準プランにU値とη値と床面積を入力して、そこに使用する設備を入力して基準プランの場合はどの程度標準値と違いが出るのかで評価する事にしている。つまり実際の建物の消費エネルギーではなく、基準プラン時の消費エネルギーという事を理解されたい。

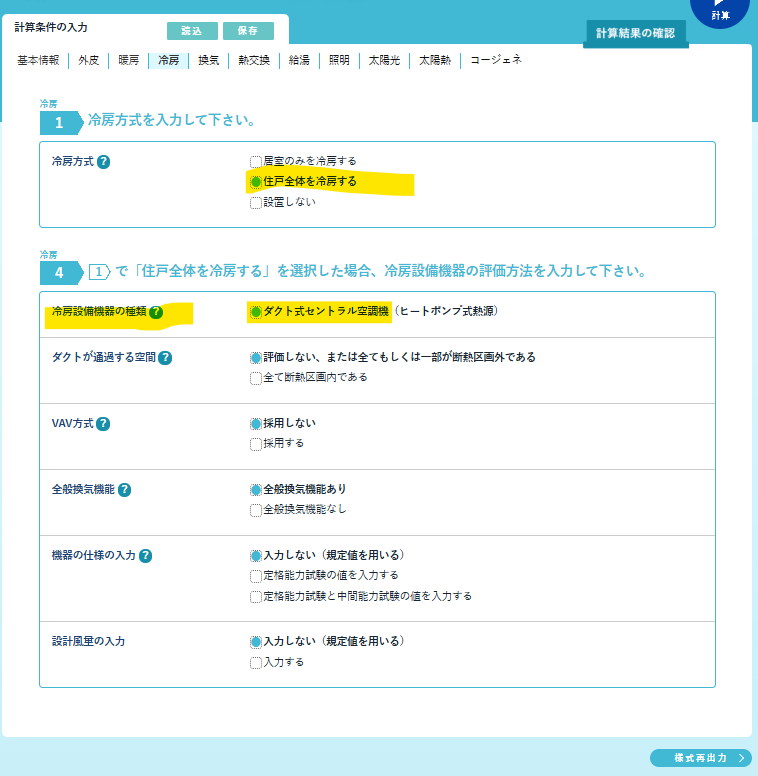

↑暖房入力の一番最初にその1でも申し上げた「住戸全体を暖房」するか「居室のみ暖房する」か、「暖房器具を設置しない」を選ぶ。そう、ここでも暖房しないが選べることに驚きがある。仮に新築時に暖房器具がなくとも、入居後1年目に家中暖房するに変えた場合には一次消費エネルギーが増える。つまり悪化する方向なのでその一年後に再審査か検討が必要ということ。一方この「設置しない」を選択しても規定された暖房器具を自動設置され計算されるから、そもそもこの設定条件項目は「家中暖房する」だけでよいはずだ。

このように実態と違う設備方式で省エネ適判申請をして受理され評価される。

結果は冒頭のとおりでBEIで0.64となり補助金の条件に合致するのである。

次に使用するエアコンの性能を入力する欄があり、

暖房機器の種類を選ぶわけだが、現実的に主たる居室には暖房機器がないのでこの項目ではエアコンを選べず「その他の暖房機器」を選ぶ。このその他の機器を選ぶと勝手に決められた効率の少し悪いエネルギーを計算される。実際は効率のよいエアコンで家中暖房していてもそれは関係なく、悪い数値で計算される。

次にその他の居室の所で初めてエアコンを選び、そこでそのエアコンのエネルギー消費効率区分で(い)を選ぶ。ここは問題ないがここで冒頭のエアコンの改定を思い出してほしい。このエアコンの改定を行えば実質この区分は意味もなく、結局冷暖房の消費エネルギーの計算は実態にそぐわない内容でもOKで、エアコン業界の効率を上げるだけで実質消費エネルギーは少なくなることが自動的に起こる事なので、冷暖房設備で評価する必要はないと思う。

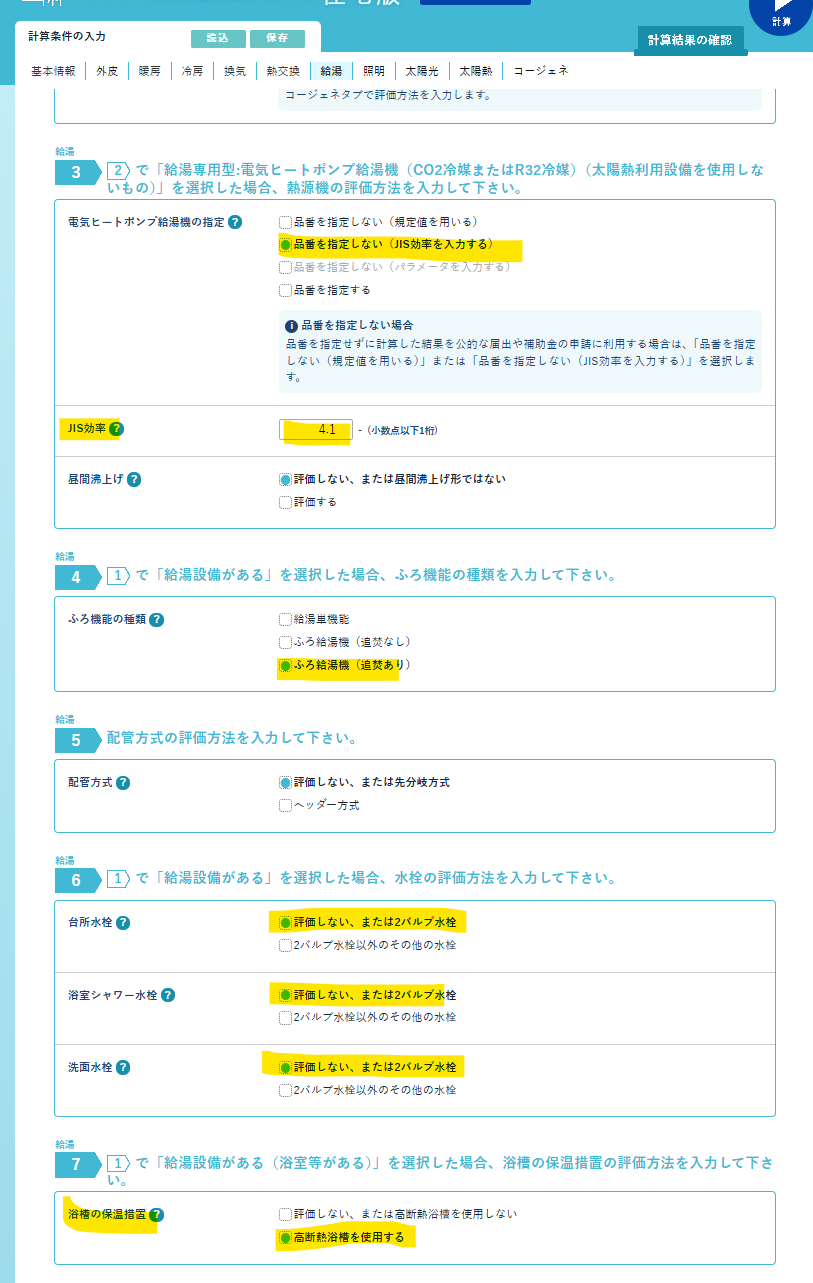

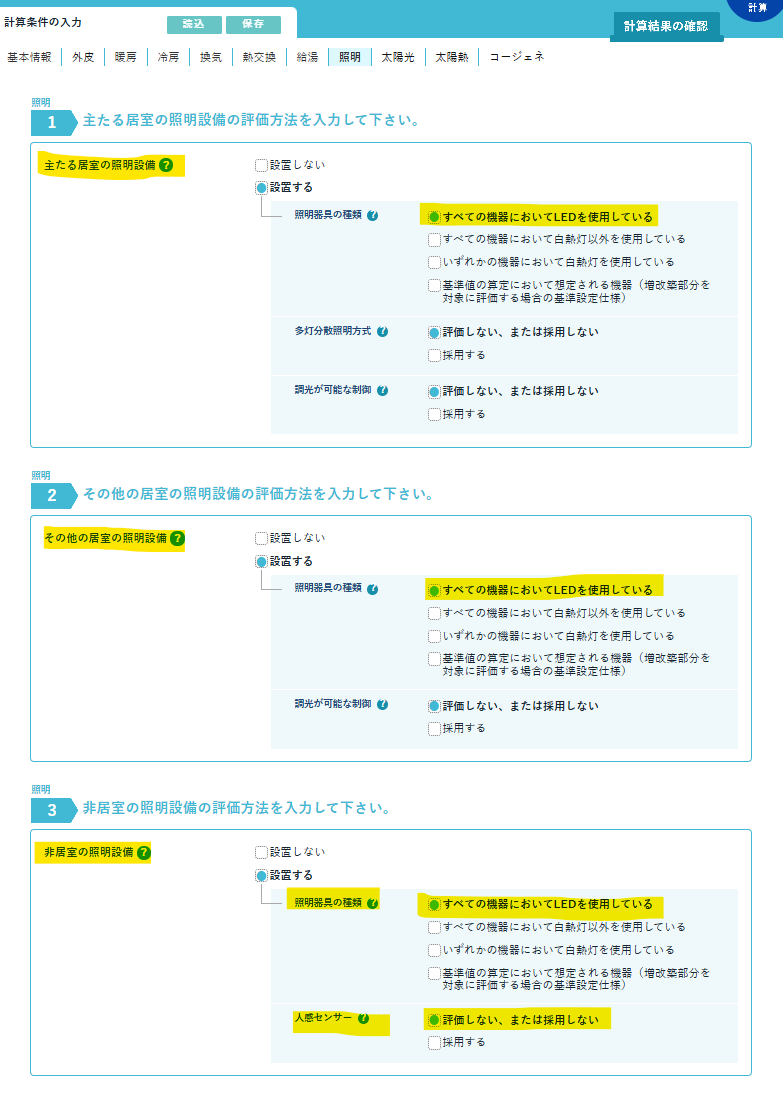

これらは換気でも給湯でも同じで設備メーカーに効率制限を掛けることで一次エネルギー消費は勝手に下がるはず。下は給湯の入力であるが、黄色いアンダーラインでJIS効率以外最もエネルギー効率を悪くする計算を「緑の家」は選んでいる。例えば各種水栓は「評価しない」としてご入居後どのような水栓に変わっても評価が変わる事ない項目を選んでいる。こうすることで将来起きる水栓の変更などで再審査や再検討が必要ないようにしている。これも審査機関さんで了解を得ているので合法である。これはできる限り将来設備の変更があっても再検討の必要ない項目は建て主さんにもメリットがある。ただJIS効率やLED照明は影響が大きく、助成金基準を定めた数値をクリアーするために効率が良くなる方向で設計をしてチェックを入れる。以上の実態と乖離してもよい数値入力で且つどう考えてこのような住まい手に効率の心配をかけるような義務項目は合理的な法律ではないと考えている。

これら入力項目が、入居してから建て主さんの住まいの設備を自由に選べない事になる。選んでもよいが効率が変わる場合は、再び評価を受けることになるかどうかを専門家に聞いて、さらに場合によっては行政に確認して、さらに省エネ適判を再審査する必要な場合もある。その時にこのプログラムが変更されていた場合はどのように処理するのだろう・・・。とにかくこの一次エネルギー消費計算プログラムが義務となっていることを中止してほしい。しかもこのプログラムを作成し維持管理するにあたり、有能な研究者が多大な時間を割いているのも甚だもったいないことである。

ダメ押しで・・・下の図は今回確認申請で評価した計算結果は左で右は実際の機器に添った入力値での評価。

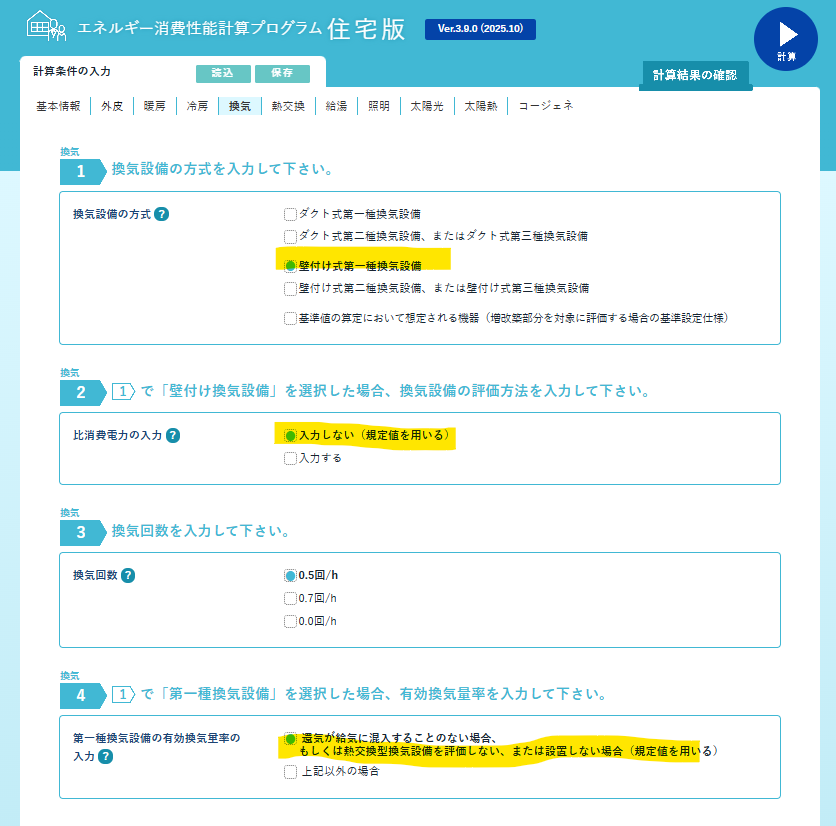

熱交換詳細は規定値

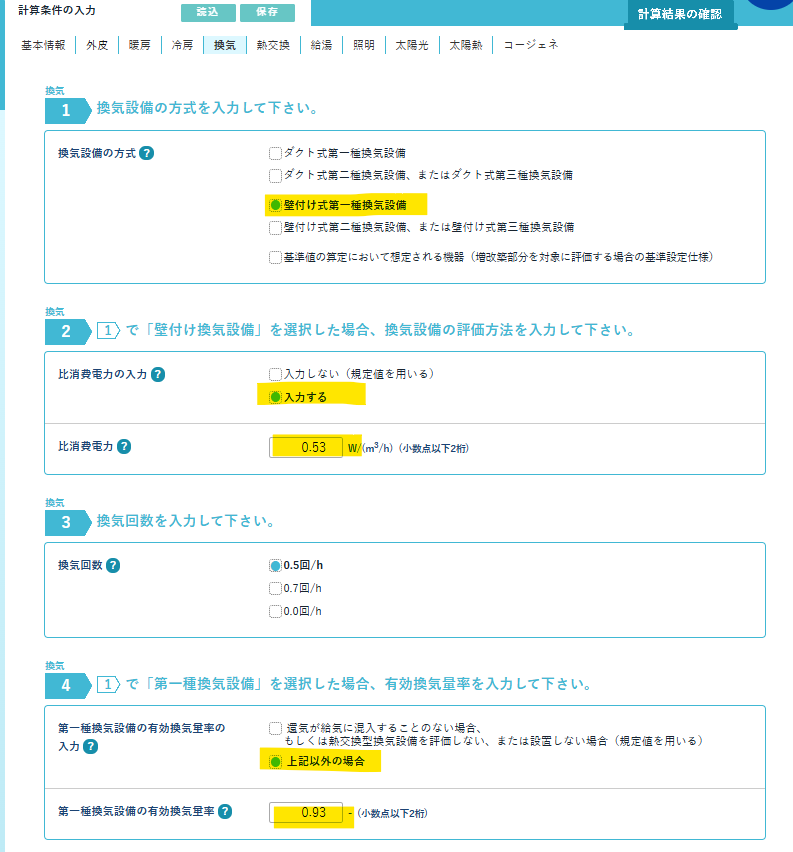

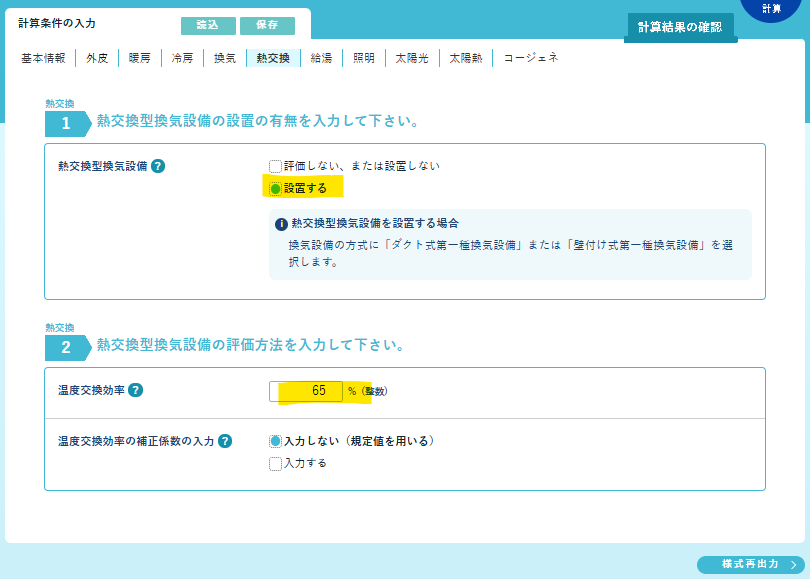

熱交換詳細を記入

換気扇比消費電力は規定値

換気扇比消費電力を0.53

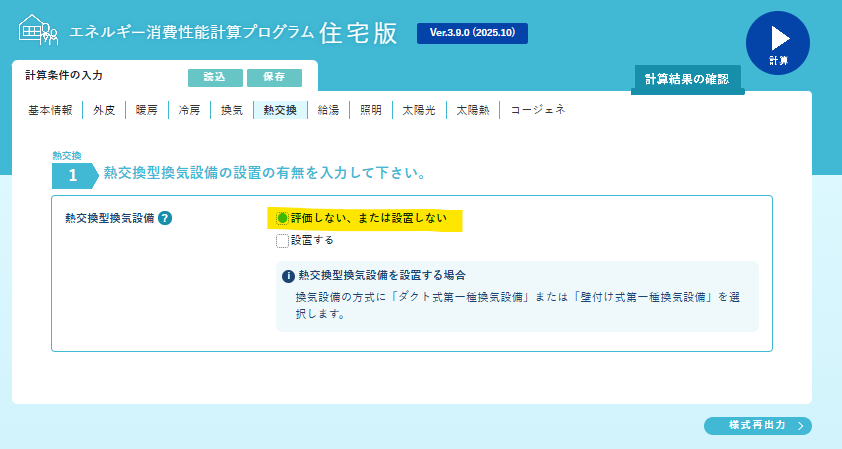

熱交換換気を評価しないに設定

熱交換換気を評価するに設定

上のように確認申請に出した省エネ適判のほうは、熱交換型換気扇が設置してあるにも関わらず「設置しない、又は評価しない」で省エネ適判を申請してこれでOKとなっている。実際の数値を入れて計算したのが上の3つの図で向かって右側の数値で、最終的に詳細な数値をいれた実際の計算結果の方が69142MJで、申請した計算結果は69829MJと687MJだけ多くなっている。しかし将来取替えたの熱交換換気扇の効率が65%より悪いと再審査になる可能性があり、それを避け且つ補助金の規準BEIの65%以下の64%なのでこれで申請している。このようにこの一次消費エネルギー量に当事務所は重きをおかず、実質建て主さんが将来困らないように数値設定しているのである。だからこそ数値に義務を伴うこんな評価必要ないのではないかと強く思うのである。結論として・・・建物における省エネは、確認申請においては外皮性能だけでよい。