10年経った「緑の家」からの依頼で10年目メンテナンスに伺ってきた。

外壁はいつものガルバニュームの「白」で雨がかりのない玄関付近だけは木貼りでガルバニュームの欠点である雨がかりのない部分の劣化を防いでいる。

10年経過前に行うメンテナンスは雨漏れと建物水平が保たれているかだが、結果から申し上げると、雨漏りは現時点でないばかりか、今後10年以上はメンテナンス無しで問題がなさそうだとの事を屋根に上がり確認した。また建物水平は内部床と外部基礎をレベルで計測し、こちらも最大傾斜1/1000程度と、瑕疵のない3/1000未満に該当し問題ないことを確認。これで晴れて法律で定められた瑕疵担保法が切れる11年目を気持ちよく迎えられる。「緑の家」ではこのように10年目点検を有償で行っている。

さてその他のメンテナンスとしては重要な換気装置のチェックであるが、まず例のトイレの換気扇もこの「緑の家」では壁付けなので、気密シャッターは正常に動作しこちらも今後5年程度は大丈夫だろうことを確認。

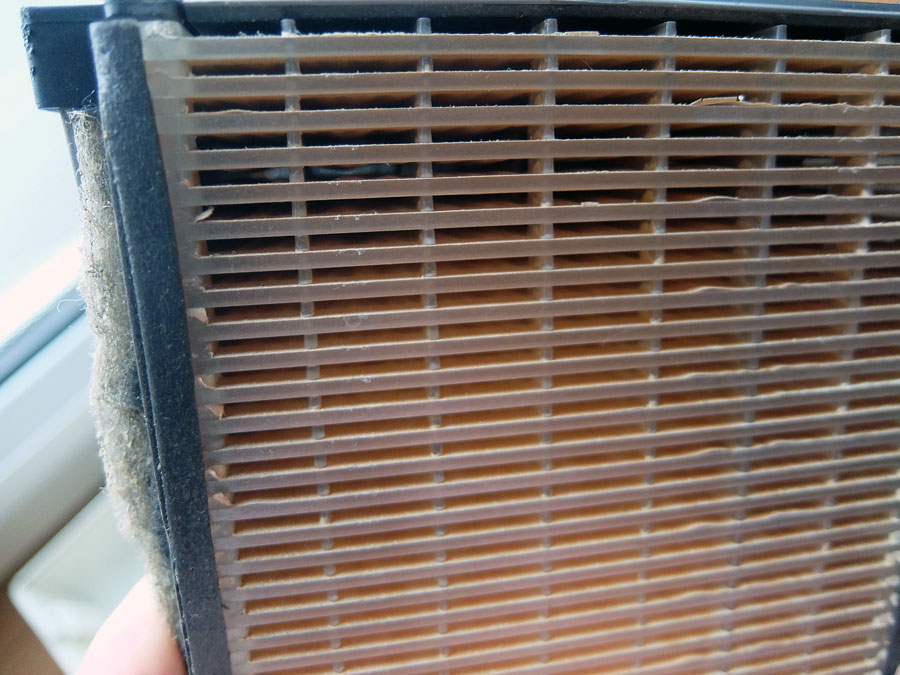

一方24時間換気システムでも動作確認と内部を外して状況を確認する。

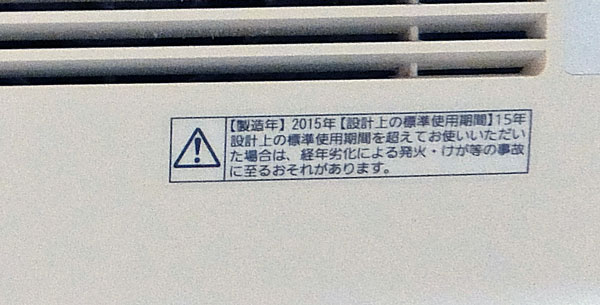

フィルター及び熱交換素子ともに特に異常はなく、10年経っても汚れも痛みもそれなりであり、メーカーが定める設計寿命15年まであと5年動作する確率は高いと思われる。

この年度まではパナソニックの個別熱交換システム(いわゆる三菱さんではロスナイ)だが、本家のロスナイより機器自体の調子がよい感じである。

また床下に入って中をよく見ると、基礎のに貼りつけた基礎断熱材に水しみがあるのを発見。

これはまずいなとその周囲を見ると、この上が床下エアコンが設置されている。なるほどと思って建て主さんに伺ってみると、過去2度程床下用エアコンが壊れ水があふれだしていたとの事で、その時のシミだろうとの事だった。確かに周囲断熱材を見てもここだけがしみ跡になっているいる。それならば内部結露ではないのでエアコンさえ直れば問題はない。

このように目視できる床下内部だからこそ、このような不具合の発見は早く、もしひどい場合には取り換えもしやすい。しかしこれが床下が一般的な高さしかなく、ほふく前進でしか行けないような床下だと、こんなにチェックできることはないから、やはり背の高い床下万歳である。

さて今日は換気扇の話題が出たが、「緑の家」の換気について関わる根拠をご紹介しておく。換気については「いつも難しい」ともう申し上げているがその難しいと思われる計画の一部を下に記載する。

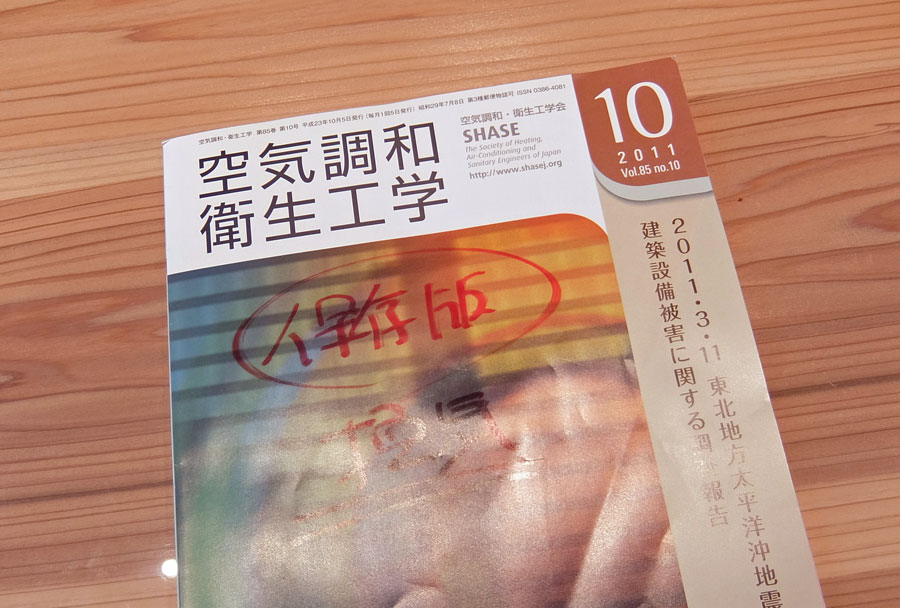

換気と空調の総本山である空気調和衛生工学会ではこのような専門誌を発刊していた。2011年と古いが今でもこちらの内容がそのまま換気規準になっているのでここからの抜粋である。

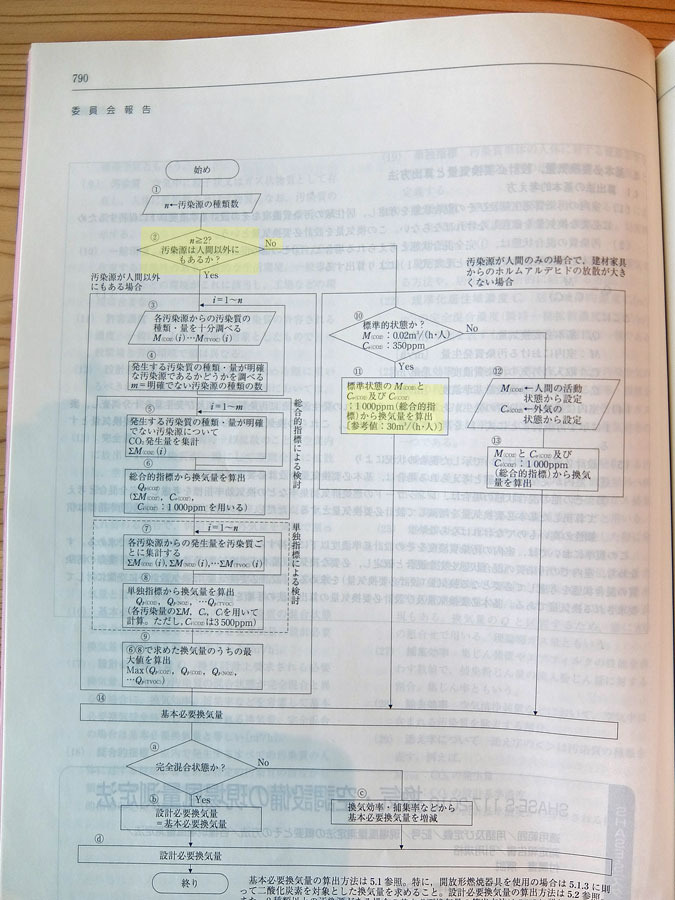

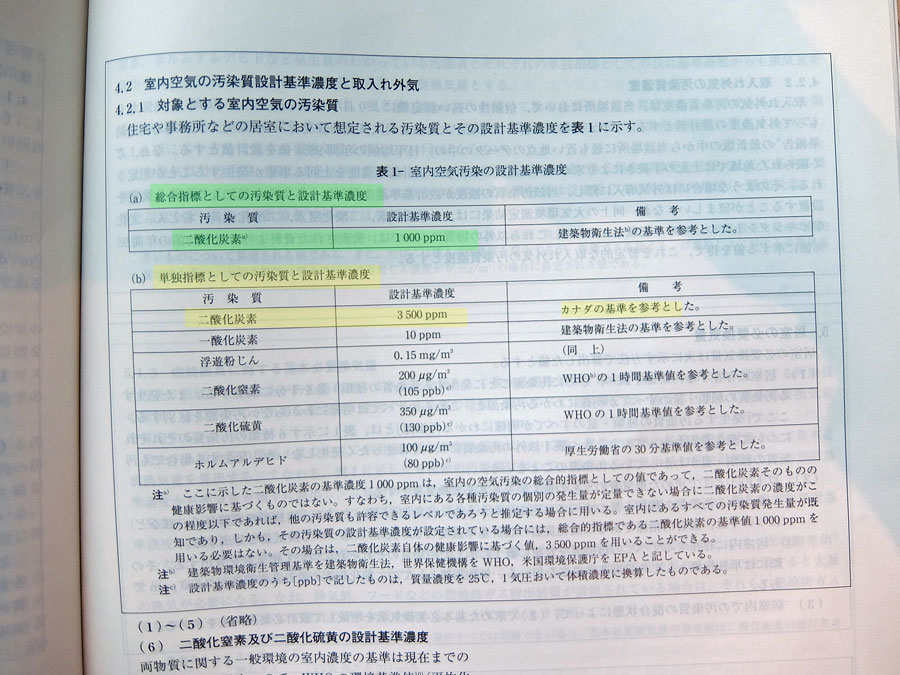

まず行うことは↑のフローのように汚染源は人以外にあるかどうかで分ける。例えば一般の寝室なら人以外通常汚染源はないが、シックハウスが問題になって時には、家具や壁、床から放散するホルムアルデヒドの希釈も考えなければならない(現法でもシックハウスの換気は大前提である)。そして換気計画は総合の指標としてCo2濃度で置き換えられる。通常それは1000ppm以下となるが、これでは計画しにくいので一人当たり30m3/hという換気量がふさわしいと記載されている。ここで間違ってほしくなのは、Co2単体なら概ね3500ppmまで健康上の影響がないということ。だから一時的にCo2だけが1000ppmを超え2000ppmになっても問題は全くない。それは下の表でわかる。

つまりCo2濃度が1000ppmを超えていれば、人の臭気や水蒸気も同様に多くなっているだろうから、換気量を増やして1000ppmに下げたほうが良いという指標。

Qρ=M/(Ci-Cρ)

Qρ:必要換気量、M:室内における汚染質濃度、Ci:室内の汚染空気設計基準濃度(1000ppm)、Cρ:取り入れる外気の汚染濃度

必要換気量の計算は単純。人数と目標とSAの濃度がわかればよい。

さて一人当たり30m3/hという換気量がどんな状態で換気されることだと申し上げると、これは正常な外気が条件となる。つまり寝室の換気計画を考えた場合、換気される外気のCo2濃度が350ppmで一人が吐き出すCo2量が0.02m3(安静時)とした時に、外気が350ppmで目標濃度が1000ppmなら30m3/hとなる。ここで注目するのは外気のCo2濃度でありこれが外気でなく、もし室内空気で600ppmだとすると、その換気量は50m3/hに変わる。当然であるが、外気とは違いCo2濃度が高い室内空気で希釈すれば換気量を増やさないと1000ppmにはならない。つまり何が言いたいかというと、

①まず換気量の総合指標はCo2濃度1000ppm以下

②換気で希釈する空気が外気か室内空気かで換気量が変わる

である。

「緑の家」では寝室など個室にOA(新鮮空気)を直接入れるので計算上でも実際でも350ppmの外気で希釈する計画でよい。しかしもし換気の新鮮空気を室内の違う空間から取り入れる場合は、350ppmではNGで住宅内空気なら500~600ppm以上で計画するのが妥当と思われる。仮にその違う空間がすぐ隣であってそこに外気が流入する計画でも、気流があれば気体は比較的早く混合する。特にエアコン等の気流があればなおさらである。となると外気と同じCo2濃度の350ppmで計算できるはずもなく、Cρは500~600ppm程度は必要だろう。

つまり最近の換気計画に多い個室側リターンで給気は廊下空間からとなると、換気設計の計算上のCρは600ppmを想定し、一人当たりの換気流量は50m3/hと外気の1.6倍多い量を給気としていれる必要があるので、排気も50m3/hとなる。しかもこれは完全混合気体の時であり、部分混合が想定される場合はその効率を考慮する必要がある。

さてこれらは換気の基本中の基本の一人当たりの換気量を基準として行っているが、一戸建て住宅においてはまだその法規制はなくシックハウス法の0.5回/hなので、この点は空気調和衛生工学会の換気の考え方の定着は難しいところである。でも目指すは高み。「緑の家」はこれまでもこれからも原則を守った換気計画を今後も推進したい。