その②の続きです。

まずおさらいですが、

南面の外壁のみグレーになっていて東面はまだ木地の色・・・。

日射が原因だと推測したところ、外壁面(垂直面)は南と西、東の日射量は変わらないか、南側が少ないのでは(太陽高度により)・・・という指摘に対し紫外線と仮定すると南側に日射があたる頃の(お昼前後2時間)紫外線の強さが最も強くなり、また建物の南側は隣棟間隔を多くとるので天空率も高い。そのせいで紫外線量も他の方位面より増える・・・

まで来ました。そこでこれを実際の家に当てはめます。

カビは日射が好き・・・その②

カビは日射が好き・・・

世の中生きていると時々常識だと思われていたことが、本当は違っていたなんてことは多く遭遇します。

何時も紹介しているこちら・・・

「カビは日射が好き」

という話題です。

日射が強くあたる南側の方だけ退色と同時にカビが生えているのがおわかりでしょう。これをそのまま受け入れれば、この南面が東面と条件が違うのは・・・

「日射の当り方」

「雨の当たり方」

の二つだと思います。

カビが家の寿命を決める!その4

現代住宅の木の使い方、建て方では通風するとカビが蔓延するので梅雨時から秋までは空調に限る!網戸はほぼいらない・・・と発信し、変人扱いされる浅間です。ですがどうしてもそう思うのです。

最近、木とカビの事が頭から離れません。

書籍で有名なところというと・・・上の本・・・これしかないでしょうか。内容は文科省HPのカビのところに書いてある記載と全く同じ・・・文責者(執筆?)が同一者なのでしょう。

予想通り・・・基礎断熱はカビとの綱引き その2 本音

「日経ホームビルダー9月号」で「初めての基礎断熱 ここが危ない」特集の中でカビ対策を行っている会社が10社中10社ということは、この紹介された会社では少なからず床下内にカビやシロアリなどの危険性があることで認識は一致しています。そして・・・

これは本音なのです。

予想通り・・・基礎断熱はカビとの綱引き

2015.08.25 緑字更新

最近オーブルデザインはカビの記事が多いことにお気づきだと思います。それは事務所を開いてから17年間の基礎断熱の高気密高断熱の実績があり、その高気密高断熱の自宅は既に25年を経過して新潟でのカビの実態がよくわかるからです。

そんなカビと基礎断熱に対する記事が業界紙である「日経ホームビルダー9月号」で特集が組まれておりました。

この表紙の絵は凄い・・・一般ユーザーも是非買って読んでほしい。

購入先はhttp://store.nikkeibp.co.jp/item/magazine/HB.html 一冊でも買える。

天然防かび成分と空調環境

これは事務所でつくる「丸ごと乾燥ミカン」です。事務所打ち合わせテーブルに置いてあり、見た人は「これ・・・本物?」と言われます。

確かに通常ミカンや柑橘類は殆どが水分で出来ているので、長い乾燥途中で失敗しカビが生えてきます。特に乾燥をさせようと考えて日光などに当てると逆にカビが生えやすくなります。コツは・・・このブログで説明しているとおり柑橘類の表面に残る防かび成分を長持ちさせるように乾かします。

カビが家の寿命を決める!その3

設計屋で特に技術系の私が、

家の寿命はカビの有無できまる・・・

と宣言している事自体自分でも驚いております。

きっと業界の人は

「何時もの浅間の戯言だ・・・。相手にならん」

と思っている人も多いでしょうが殆どでしょう。

カビが家の寿命を決める!その2

さて、その1では・・・40年前にあまりにも木に化学物質を染みこませたり、塗ったりしてカビを防いでしまったのでその反動で近年自然素材ブームが起こり屋外を始め室内木材などにも化学的処理をしない木がもてはやされてきました。・・・とお伝えしました。

この季節だからカビの論文

古い家とカビ

梅雨に突入 天然素材の家はカビるのでご注意を。

何時もこの時期になると過去のこの内容をご紹介しております。今日poruko様からコメント頂き「おおーそういえばこれをご紹介しないと・・・」ということで去年その内容をまとめたブログへのリンクを置いておきます。

天然素材の「緑の家」にお住まいの皆様におかれましては必ずお目を通して下さい。

天然素材の家でない方はスルーして下さいませ。

http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-a254.html

エアコンの水漏れの原因はカビ ②

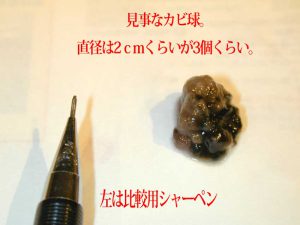

ちょうど一年位前に水漏れをおこしたエアコンから再び水漏れ。水漏れ箇所は、室内機の冷風吹き出し口の下のところ。しかし今回は落ち着いて自分でメンテナンス。使った器具は、いつも水槽の水替えをする時に使う手動ポンプ。これを室外機近くにあるドレンホースの先端につなぎ(テープで空気の漏れが無いように固定)、手動でポンプを作動し吸い出す。するとでてくる。でてくる。写真のように直径2cmはあろうかと言うカビ球が3個くらい。

ちょうど一年位前に水漏れをおこしたエアコンから再び水漏れ。水漏れ箇所は、室内機の冷風吹き出し口の下のところ。しかし今回は落ち着いて自分でメンテナンス。使った器具は、いつも水槽の水替えをする時に使う手動ポンプ。これを室外機近くにあるドレンホースの先端につなぎ(テープで空気の漏れが無いように固定)、手動でポンプを作動し吸い出す。するとでてくる。でてくる。写真のように直径2cmはあろうかと言うカビ球が3個くらい。

もし皆さんのエアコン室内機から水が漏れてきたら、ドレイン内のカビ球を疑って見ると良い。このカビ球を除去すればすぐに直る。ポンプがない場合は、口で吸い出す事もできるが、このカビ球を見るとお勧めできない。大事な事は水が漏れている時はそのまま吸い出せるが、無い時は室内機のドレインがたまる皿に、水を入れてから行わないと綺麗に出ないこと。もしこのような現象でお困りの時は、ためしてみて!!すぐに直るから。

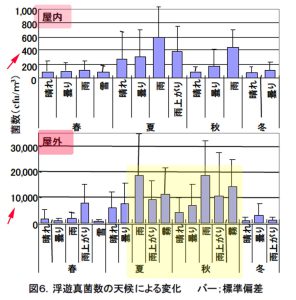

驚き!公園の方が家内より60倍も多いカビ類が空気中にある。

皆さんの嫌われ者「カビ(真菌)」。梅雨時期にはカビの生育条件が良くなり至るところに発生する。生育状況が良いという事は、カビの胞子が多く空気中に浮遊している事になる。さて皆さんの吸っている空気は、普通公園の方が綺麗(定義は別として常識な範疇で)と思われている事と思う。それは車の排気ガスや燃焼ガスが少ないと思っているからだろう。普通の人にはそのとおりだが、カビのアレルギーや細菌類に弱い人はそうとも限らない。

住居内のダニ、カビは性能の良い家が少ない。

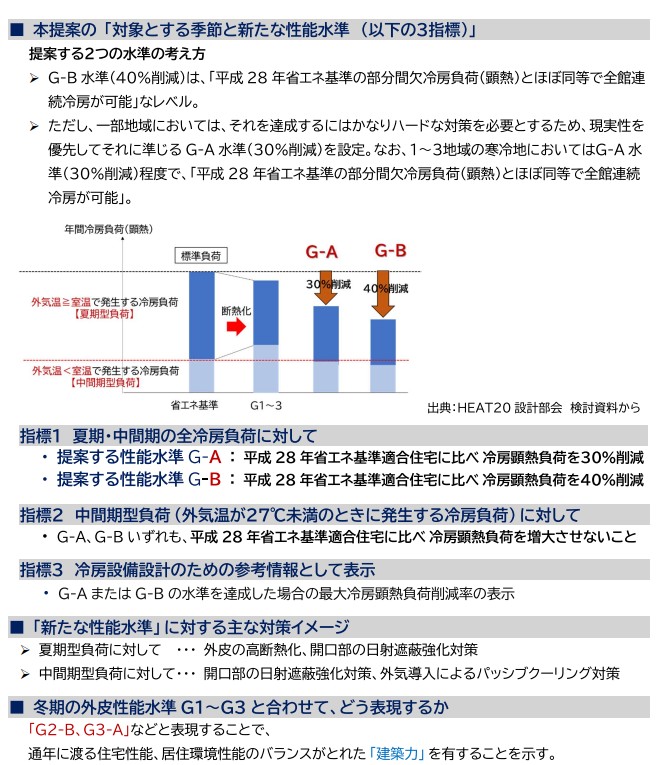

今年の建築学会で発表となった論文で面白い物を見つけた。論文名は「カビ・ダニの実態と建築的要因に関する調査 連報3」である。ダニ・カビと建築的要因の研究は、まだ多くない。巷の話では、「住宅の高気密高断熱化がカビやダニによる影響を多く受ける。」と言われる事が多い。ところが今回の研究では、結論として「断熱(気密)化と換気確保による室内の湿度制御と掃除等の基本的な対策がカビ・ダニ等の抑制に寄与する」と締めくくってある。

当サイトでも何度か取り上げたが、冬の相対湿度抑制(高断熱化が、壁、床付近の温度と部屋中央部の室温との温度差をなくす事で壁、床付近の相対湿度が下がる事)と機械換気、そして掃除が重要と訴えてきた。そのことが実証された感じである。自然重視派を目の敵にしているのではないが、実際我々の暮らしは、既に暖房無しでは生活できないくらい日常的なものになった。この現実をしっかり受け止めると、中途半端な断熱化はお奨めできない。本当に自然派住宅を考えるなら、社寺仏閣のように一切暖房せず、冬でも隙間風が入ることに耐え忍ぶ生活をするか、住宅に囲炉裏を設け、室内で木を焚くことで日常的にホルムアルデヒドを発生させ、建物に満遍なく浸透すれば、カビやダニ等の影響を受けにくくなる。はず・・・。しかしこんな事を多くの人に実行してもらう事は現実的ではないし、大正時代以前の暮らしに戻れるはずはない。

注・・・自然重視派とは、家は昔のような素材と造り方が良くて、機械換気や高断熱高気密住宅を否定している人(団体)。または中途半端な断熱と気密が良いと唱えてつつ、自然素材で中途半端な断熱住宅を薦めている人(団体)。

論文原稿はここに置くので、原文を見たい方はご参考にどうぞ。ちなみに調査対象住宅モニターは、「主にインターネット及び建築専門誌媒体を通じた公募により、間取り略図等を書けることが条件」であるので一般との多少のずれはあるかもしれない。

エアコンの水漏れの原因はカビ(バクテリア)

最近、自宅でも事務所でもエアコンの室内機吹き出し口から水が垂れる事(不具合)が多い。S社サービスエンジリアニングよると、全てドレイン配管内のカビが原因。なぜカビが生えたかというと無理なドレン管(結露水を排出するための管。冷房時は室内機の中にある熱交換器フィンで必ず結露する。この水を集めて外部へ排出するためのもの。)の配管方法とドレイン管そのものにあるらしい。住宅用のドレイン管はフレキシブル管といわれる柔らかい掃除機のホースのような蛇腹管である。(最近の内部ドレインは下の写真の断熱ドレインでこれを使えば詰まりは少ない)この蛇腹のくぼみに水がたまり、乾きにくいとカビが成長するとのこと。ドレイン管はエアコン取り付け業者から工事して頂いているので、勾配などは間違いないと考える。が、しかし当事務所ように24時間つけっ放しように使うと、ドレイン水が乾きにくいとのこと。「この場合はドレイン水が流れやすいように勾配をつけなさい」というのがS社サービスエンジリアニングの回答である。私は、このような蛇腹配管ではなく、くぼみのない塩ビ配管にして、少しの勾配で水が流れるようにするのが良いと思う。なぜならエアコンの配管が極端な勾配で露出するのは美観上好まないし、設置自由度制限されないから。例えばオフィスの天井カセット式エアコンのドレイン管は塩ビ配管で、そのため設置自由。住宅エアコンも美観上考えてそうなればと思う。

しかしカビとはすごい。ドレイン管は直径16mm以上ある。直してもらったらそのくらいのカビ球がでてきた。ちなみにS社の人は、専用の吸い取り機を忘れたため、ドレイン管を口でくわえ吸い出したが、勢いあまってドレイン水が口に入り込んだ。仕事とはいえ、頭が下がる思いだ。

網戸無し住宅、暑さは露点温度!からもう10年

網戸を廃止してからもう10年経過。今ならようやく受け入れられるこの提言は、もう10年前の2015年の下のブログで宣言。

10年前はまだ通風が省エネで推奨されていたので、このことを提言した時は結構大変な逆風だった。今、通風推進住宅はどこへ行ったの?シレっと様変わりする住宅業界である。

続きを読む杉LOVE・・・一階全部が杉の超仕上げ無塗装の床の見学会。

今後加筆するため当面はトップに固定。

現在新潟市に建築中の「緑の家」で月見町の家の完成見学会を行います。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その18

新事務所の内装は今後の住まいで行いたい「優しい空間」であり、当然温熱的にも優しい床下暖房や足に優しい杉の床で、無塗装で超仕上げの心地よさを是非体験して頂きたい。その優しい空間は今後メンテナンスにも及ぶところが斬新だと自身で思う。そこで今回の事務所で実践した「緑の家」の優しさは次のようになる。

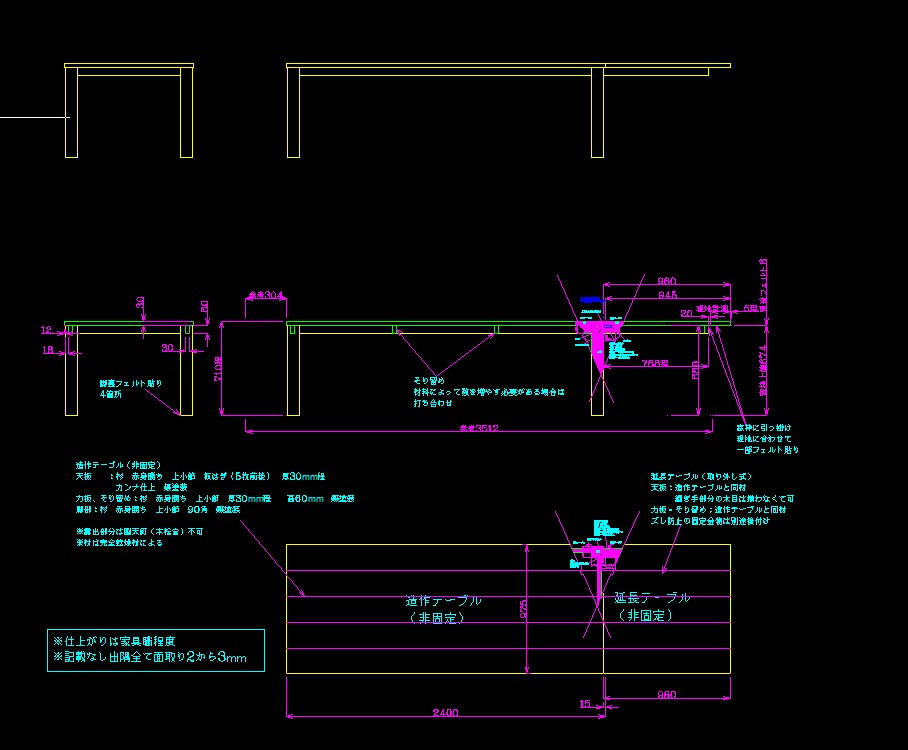

築130年のotomo vie cent リノベ その55 キッチン土間の工事③

いよいよ土間に防湿シートが敷き終わった。このシートでどれだけの湿気が防げるか・・・それはあるとないとは土間表面に与える影響の次元が違う。これで一階カビ対策のイロハの「イ」が終了。一応ロはエアコンによる調湿で、ハは気密シートによる建物の全体防湿化になる。この3つを行えばカビ害はほぼない。otomo vie centではイとロを行うことになる。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その15

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の作業スペースはできる限りコスト抑えるべく、天井仕上げ材及び壁仕上げ材はない。天井は合板むき出しのままで、壁は掟破りの板状断熱材そのままが仕上げ材となる。

続きを読む無駄を削いだ構造、無塗装の椅子

足場って見方を変えると大変美しい。

最近は足場の単管にネット(メッシュネット)をつけるのでこのような形で見るのはわずかな時間しかないが、建物内部の模様替え且つ足場側は自社の駐車場なのでネットの必要があまりないので省略している。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その10

お伝えしているとおり事務所の事務側の壁は断熱材のままアルミ光沢のままで完成予定。使用中に何らかの不具合(ぶつけて凹んだとか)があればボードじゃくりを施してあるので、打ち合わせ空間と同じくボードを貼る。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その8 入れ子構造

S造の中に置いた断熱材でできた箱が事務所になるわけだが、この箱はおいてあるだけで自立は考えずあくまでも鉄骨の内装となる。厳密にいえばS造が外側の梱包材でこの内部の断熱箱は本来の目的物=快適空間装置である。

事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その4 優しい空間

「緑の家」の家の中をご覧頂いた方のご意見を募ると、多くは内装が優しいといわれる。私もそう思う。そしてこの度この「優しさ」に更にもう一方踏み出すことにし、10年前から提唱していた「緑の家」が目指す「無難さ」と共に「優しい空間」も追加したいと考えている。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その3

オーブルデザインが入っている建物は、一階貸店舗で二階が住居棟と倉庫棟で三階が現事務所兼住居で四階が物置となる。すでに築50年近い建物であるが、主構造はS造で構造が劣化している感じは全くない。設備も今のところ不具合が見られず良好である。

続きを読む事務所移転と「緑の家」が目指すものはS造も その1

やっぱり浅間は天邪鬼だなと言われそうな本日のテーマ。「緑の家」は「将来」S造の住宅も目指す。

続きを読む築130年のotomo vie cent リノベ その51 シロアリ予防

メチャクチャきれいな秋桜が咲くotomo vie centのアプローチ。昔は室内に飾る秋桜といえば白だったが、露地ではピンクがきれいと感じるから不思議。

続きを読む床下への最初の給気(換気)はやはり嫌い。

高断熱高気密の住まいを少し勉強した人からは必ず質問される。「床下に給気する換気方式はどうか?」と・・・

そこで何度もお伝えしているこの件の再掲となる。もう何年もまえから申し上げているが、換気やエアコンなどの設備はメンテナンス(掃除等)が重要だから・・・と口を酸っぱくして申し上げている。が、それでも何回もお伝えしたい。

続きを読む名古屋千種の家と熊本の家③ 床は杉

熊本からの帰りは伊丹経由だったが風が地上で強く着陸時にはフラフラと揺れており、タイヤは左右時間差でつくような感じだった。その前にタイヤが機体からできてきて眼前に来て興味津々。

続きを読む