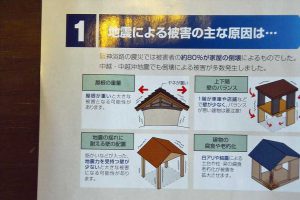

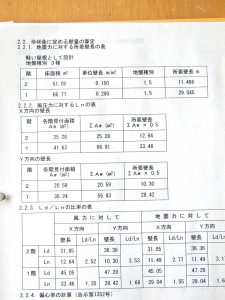

木で作る家の構造は次の4つになる。①在来軸組み工法、②2×4工法、③丸太組み工法(ロッグハウス)、④その他(ハウスメーカーや、ラーメン工法など)

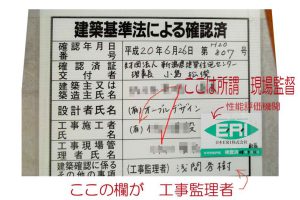

木造2階建でふうつの大きさであれば、行政のチェックが必要ない。ということは「構造に関して確認申請で第三者のチェックがされない」ということ。各設計者(建築士)が責任を持つと法律で記載があるが、まったく無法地帯ではない。①の在来工法では必要な壁を設けて、木と木の接合部には決められた金物を使わなければならない。この金物が補強金物といわれる。さらに構造の第三者チェックが必要なら、「性能表示」を取得すればよい。

ところがこの補強金物を勝手な思い込みで省略できる(している)建設会社もいまだにある。金物の省略は構造計算で確かめられた場合や、実験で確かめられた限る。したがって「この工法は昔ならの大きい丸太を使う伝統工法だから、ほぞに込栓で大丈夫」ということだけでは法律違反となる。

数年前にアガリスクががん治療に効くと販売して検挙された健康食品会社が数社あった。日本憲法で「表現の自由」が保障されているので、各個人が自分の思いをどのように表現しても罰せられるこてはない(他の人に迷惑をかけることはNG)。だから個人として「この食品はがん治療に効く」と言ってもよいが、それを販売目的で使った場合は問題がある。朝のテレビショッピングでは、メーカーが良いと言っているのではなく、買った人に「体調が良くなった」と言わせてぎりぎり法律をクリヤーしている。アガリスクががん治療に効くと言って販売したら、薬事法違反と詐欺になる可能性がある。というのはアガリスクが公の評価でがんの治療に効果があるといえないから。日本では、根拠のないことで消費者惑わたり、だましたりして販売した場合は詐欺に当たることがある(経験上大丈夫や安全では、根拠にならない。そんなことを許したら、詐欺が横行するから・・・)。

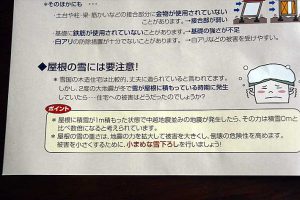

住宅も同じで、「経験で大丈夫」とか「昔ながらの伝統工法」ということでは、根拠にならない。特に安全性の最重要性能の「耐震性」においては、勝手に補強金物を省略することはできない。だから丸太木組を見せることで有名な中堅建設会社も使いたくない補強金物を使っている。木で上手に隠してあるが、省略できる根拠がないので法律を守らなければ、「違法建築」になるということを分かっているから。

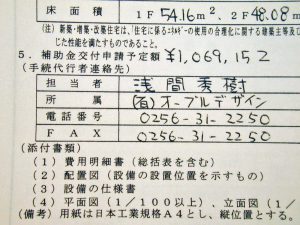

あなたは、愛する家族が住まう家の安全性を、多数の学者たちがプライドかけて作った法律と、建設会社一個人の判断で決めた安全性の決まりと、どちらを信じますか?無論オーブルデザインは、前者で法律は厳守します。

この写真は、当事務所で手がけた古民家再生時の補強金物の様子。こんな木組でも根拠が確保できない場合はまず法律を守ることが重要。