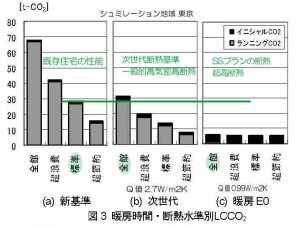

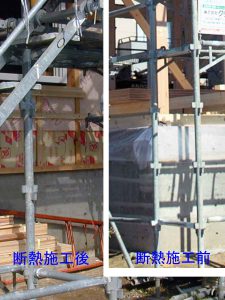

当事務所は3年前から高気密高断熱の性能(Q値)を更にあげ、超断熱としました。

当事務所は3年前から高気密高断熱の性能(Q値)を更にあげ、超断熱としました。

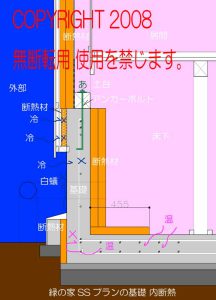

現在のお勧めはQ値0.99W/m2k以下の超断熱です(無論1.9の

Sプランもあります)。

さて、当方は新住協といういう団体に所属しておりますが、

この団体のお勧めはQ1住宅(キューワン住宅)というQ値です。

これはQ値が1と言うことではありません。

新潟県の属する地域Ⅳで、暖房に使うエネルギーを

次世代断熱基準の1/3から1/4以下にできるQ値のことを

Q1住宅と呼びます。

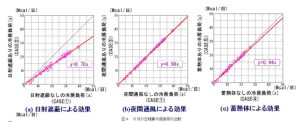

Q1住宅は専用の熱計算ソフト(Qpex)があり、

このソフトには窓から入る太陽光で暖められるエネルギーを

勘案し、暖房エネルギーを計算してくれる優れものです。

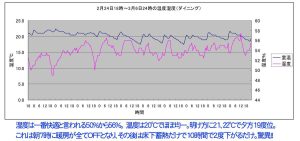

が・・・、仮にその太陽光が入る窓のカーテンが閉めてあると

計算と大きくかけ離れます。つまり夫婦共稼ぎであれば、通常

カーテンを閉めて留守にしますよね。また、居室の大きな

窓のカーテンがいつもあいているのは、相当勇気がいります。

つまり外部から室内が丸見えを許容することです。

また、南側窓の先には背の高い建物があれば、

一番日射がほしいときに、冬の低い日射はまず入りません。

この事を考えずにシミュレーションソフトだけを鵜呑みして

エネルギーが1/3になると考えるのは明らかに「あさはか」です。

あくまでもよい条件を集めるのではなく、

普段の条件で考えなければいけませんし、

その説明もHP上でしっかりしなければなりません。

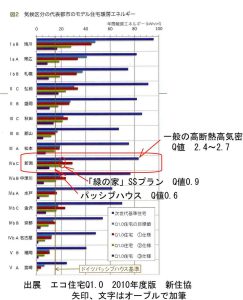

さて、上のソフトで計算するとQ値が1.5から

1.2くらいで、エネルギーが1/3くらいになります。

ですが当事務所はあくまでもQ値0.99にこだわります。

先ほどの窓のカーテンの理由もそうですし、

新住協さんのQ1と妥協点が違うからです。

当事務所の目標は、あくまでも暖房機なしで快適な家に近づけると

言うことで、Q値を.3 0.6以下にしたいのです。

が、現時点では建築コストが現実的(高くなる)ではありません。

現在コストパフォーマンスがよく、将来性のあるQ値を思考錯誤

したところQ値1前後がよいことがわかりました。

新住協さんの推薦は、どうしても断熱材がGW等繊維系となり、

高性能フェノールフォームの約半分くらいの素材断熱性能ですから

コストパフォーマンスがよい断熱数値はすこし劣ります。

何となくQ1と同じような見え方なので、誤解がないように

Q値0.99以下という目標にしました。

偶然にも省エネ基準の育ての親の坂本先生の推奨する

数値も(Ⅳ地区)もこれと同じ0.99です。

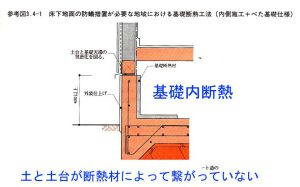

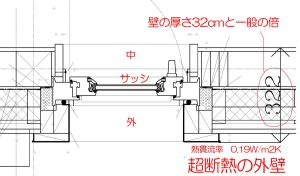

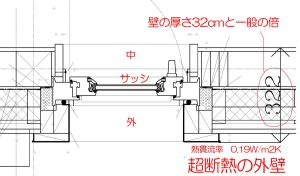

このQ値0.99w/m2k以下にするためには、

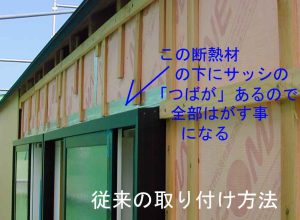

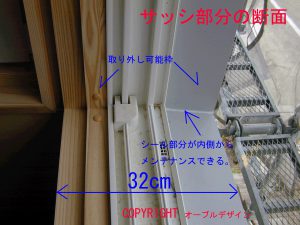

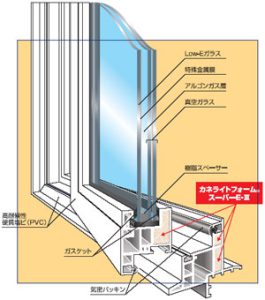

窓(サッシ)を最低でもU値1.6W/m2kにしないと実現不可能です。

1.6W/m2k以下のサッシは、その種類が限られており、

アルミ樹脂複合サッシペアガラスLOW-Eでは絶対むりです。

ここが重要で、将来一番交換し難いアルミ樹脂複合サッシを止め

サッシを最初から性能の高いものにすることが賢いですね。

するとU値1.6以下のサッシになり

必然にQ値は0.99くらいになってきます。

現在ほとんどの工務店はQ値0.99はオーバースペックと言うでしょう。

しかし数年後「当会社はQ値0.99です。」と胸をはって言っている

工務店が増えてくると思います。その時、今その会社のHP上で

推奨しているQ値は知らぬ間に削除されているのでしょう。

ここが問題なのです。

要は「今売れれば将来どうなってもよい、都合の悪い過去は消し去る」

と言う工務店さんが多い!!これでは誠意があると言えないでしょう。

「仕様が変わる」・・・

それを進化(技術進歩)という方もいるでしょうが、進化には過去が

あってのものです。歴史を消し去って進化という言葉はありえません。