2回目は木の耐久性である。このことはブログで何回も登場しているので根拠として説明する。「緑の家」は超高断熱高気密の特徴があるが、大事にしている順番は耐震性と耐朽性が一番で、快適性の手段である超高断熱は2番目になる。

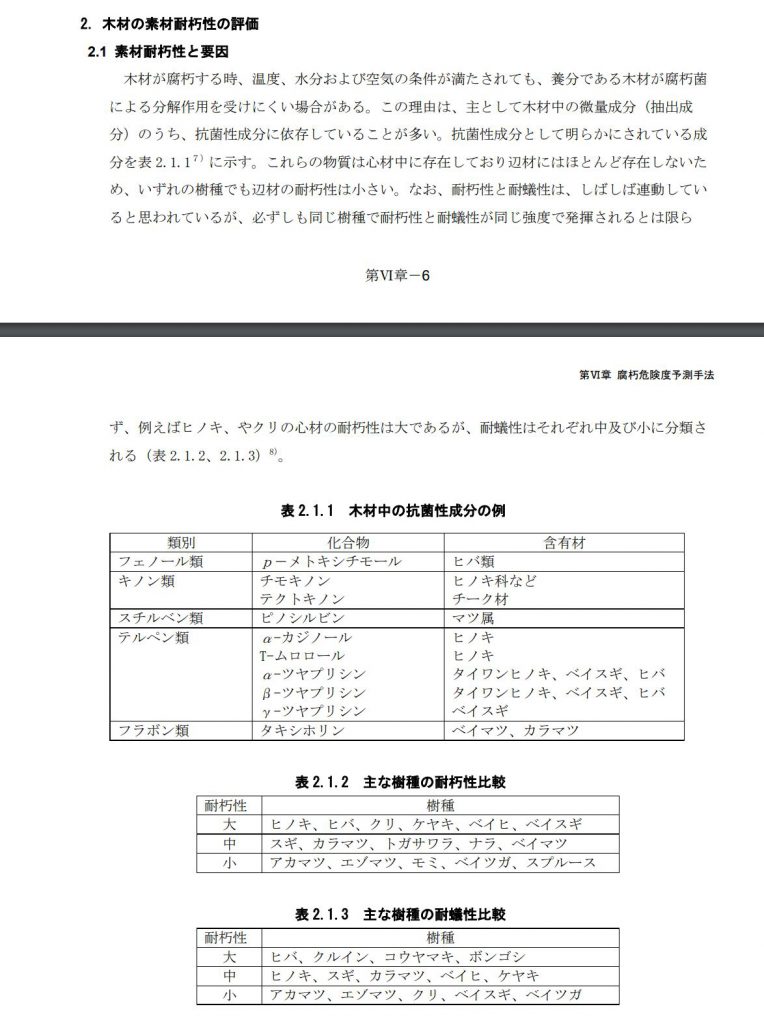

上の資料は木自身が持っている抗菌成分と耐朽性と耐蟻性である。抗菌作用のある化学物質は辺材にはほとんどなく心材のみ含まれるとある。この表に沿って長期優良住宅の耐久性の根拠となっているが、この表で疑問なのが杉に関して抗菌成分表に記載がないためまだ未発見の成分があるかもしれない。

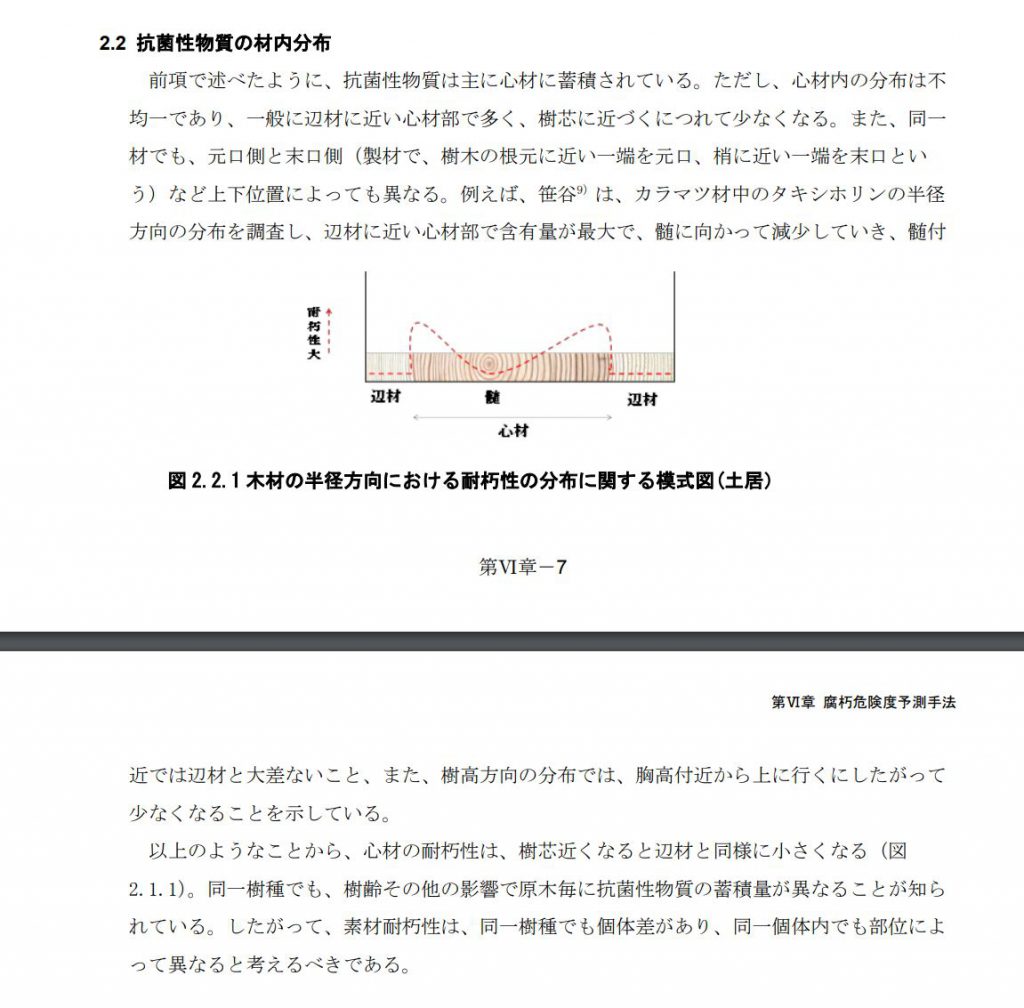

また心材の部位によっても抗菌成分の分布は大きく違い、一般的には辺材に近い心材部分が一番多く存在し、木の本当の芯部分には辺材と同じくらいしか抗菌成分はない。つまり一般的な無垢柱である芯持ち材は、抗菌が多い心材部分と抗菌成分がほとんどない辺材と芯部分が混在している材料となる。その点役物と言われる柱(下の白山裏の家の柱)は芯持ち材ではなく、心材のみで構成された柱なので抗菌成分は最も多い木となる。そういえば、世界最古の木造建築である法隆寺の柱も芯持ち材ではなく心材の役物柱であることから歴史も証明している。つまりヒノキ柱で価値のある柱は役物柱(芯去り材)の赤身といえ、その他の部位なら耐朽性や耐蟻性はあまり良くない。その点日経ホームビルダーさんの実験に指摘はある意味間違っておらず、柱や土台に辺材混入を使っていれば「ヒノキ神話の崩壊」と言える。

また同じ木でも地上から1.6m位を中心に抗菌成分が多いとあり、立木の天地向きで柱を使うことも理にかなっていることがわかる。立木の天地状態で使えば、一番腐朽にさらされやすい柱の地上付近に最も抗菌成分多い部位があてがわれるため。

このように今は木の科学的分析結果により、経験上で理解していた木の使い方が科学的に立証されその妥当性が解明されるようになってきた。

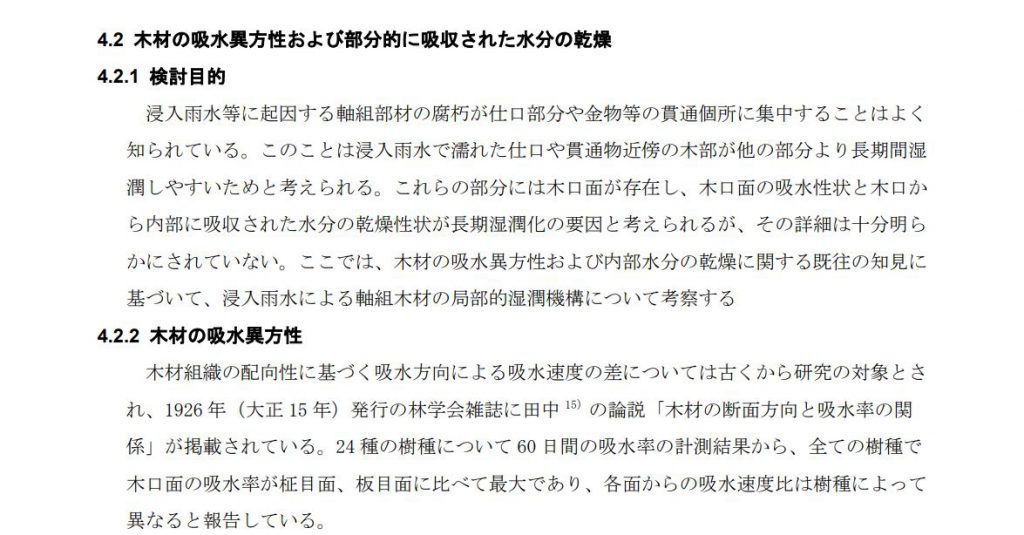

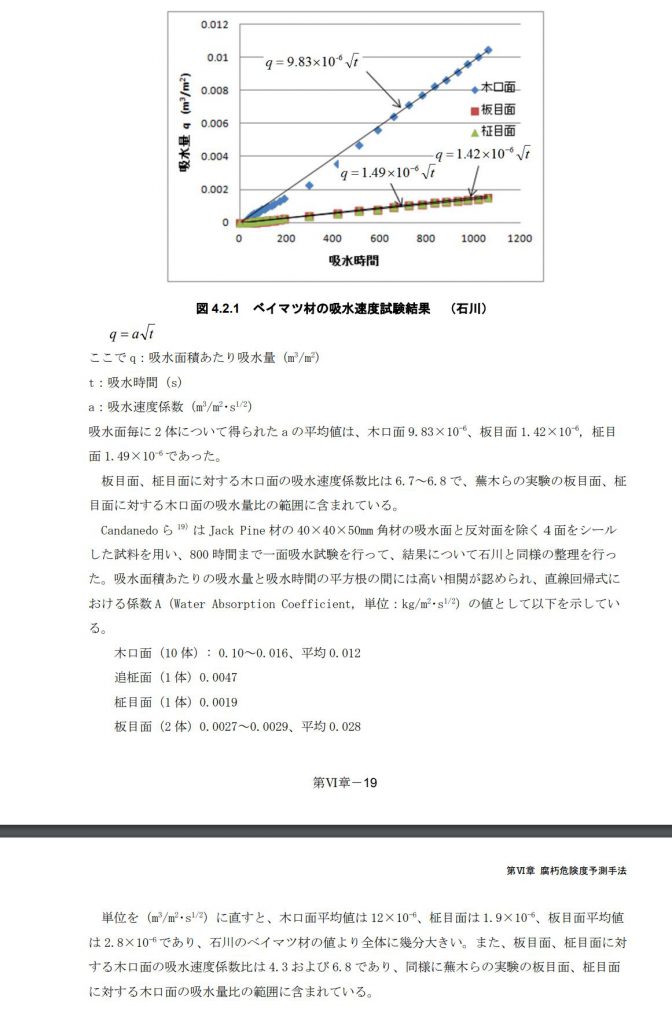

次にこのブログで説明した木の木口と杢部分(板目部分)での水の吸い込みの違いの根拠である。

上のグラフの傾きからわかるとおり7倍ほど木口からの時間当たりの吸水量が多い。従って木口面を水にさらさない納まりが重要だとわかる。例えば木の外壁の時に、縦貼りはつなぎ部分における木口を隠す工夫が必要である。特に軒の出のない木の外壁採用時には厳守するべきだと思う。それを怠れば腐朽しやすくなる事は明らか。しかもこの研究結果によると南側ほど腐朽しやすいといえる。これらは確かに南側であっても木口が容易に水がかりになっているバルコニーなどで実体験していること。外壁で横張であってもできる限り木口は水にさらさない方がよい。そこで数年前から「緑の家」の木の外壁には、横張でも木口が水がかりになりにくいように、また暴れが少なくなるように縦材を貼っている。

また木口が常に解放されていれば腐朽は遅いと報告されているので、木口に雨があたらないようにして大気に解放するのが、外部に使う無垢の木の納まりの基本といえる。さらに欲を言えば木口だけに何らかの処理をすることが古から用いられてる社寺仏閣の垂木木口の納まりである。

コメント

ムラ様

>外壁についてはヒノキ赤身が杉赤身と同じ価格だった場合には、ヒノキの外壁は普及すると考えられるでしょうか?

それともヒノキが外壁には適さない理由は他にもあるでしょうか?

別のサイトでヒノキは杉よりも節付近が割れやすいので外壁に適さないというのは見た事がありましたがそんな事はあるのでしょうか?

ヒノキ信仰は西日本のほうであり、新潟県はそもそもヒノキはほとんど生えておりませんので実体験も少なくわかりかねます。ヒノキについてはその「別のサイト」で伺ったほうが良いと思います。

なるほど、承知しました。

詳しく教えて頂きありがとうございました。

感謝申し上げます。

とても興味深いです!

杉の赤身とヒノキの赤身だとどちらが耐久性や耐蟻性が高いと考えられるでしょうか?

雨ざらしのウッドデッキを作る予定なのですが、杉の赤身かヒノキ赤身かで迷っております。

杉の赤身のほうが強いという人もいれば、ヒノキの赤身こそという人もいます…

一体どちらが耐久性や腐れ、白蟻には強いのでしょうか?

ただ杉は柔らかいので、毎日使うようなデッキ部分に使用するとビス穴が痩せてガタガタしないか心配です。

ヒノキなら硬いのでガッチリしてる印象があります。

一体どちらが適しているのか、是非ともアドバイス頂きたいです!

ムラ様

コメントありがとうございます。

15年前の記事ですが・・・

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2010/04/15/post-0-1093/

杉、ヒノキどちらの心材でも本州以南で使う限りはそう変わりません。天然木材ではアイアンウッド(イペ、ウリン、イタウバなど)が最もふさわしいウッドデッキ材です。

ありがとうございます!

記事拝見しました。

別の昨年の記事、杉の外壁について も拝見しました。

こちらでも書かれておりましたが、ヒノキのほうが杉よりも若干耐久性が増すのですね。

私もそのように思っていたのですが、最近見た家具職人の方の動画で、杉の赤身のウッドデッキが16年経っても腐れず問題ないというものがありました。

その方が言うには杉赤身よりもヒノキのほうがカビやすく腐りやすいとの事でした。

ただヒノキの赤身と比べてとは言っていなかったので、ヒノキの源平と比べてなのかもしませんが、それでもヒノキのほうが腐りやすく劣化が早いと言っていたのは驚きでした。

杉赤身よりもヒノキ赤身のほうが耐久性では高いというのは、やはり木の質、重さや年輪が関係しているのでしょうか?

そうなるとなぜ杉の赤身のほうが強いと言う方がいるのか、謎でした。

浅間先生の「杉の外壁について」で書かれていましたが、ヒノキは価格が高いと。

もしヒノキの外壁が杉と同じ価格だった場合には、ヒノキの外壁は普及すると考えられるでしょうか?

予算に余裕がある方もいると思うのですが、そういう方でもヒノキではなく杉の赤身を外壁に使うのは、耐久性という点でみると杉の赤身のほうが強いという事は考えられないでしょうか?

杉とヒノキがとても大好きで、是非とも浅間先生の見解をお聞きしたいです!

ムラ様

>ただヒノキの赤身と比べてとは言っていなかったので、ヒノキの源平と比べてなのかもしませんが、それでもヒノキのほうが腐りやすく劣化が早いと言っていたのは驚きでした。

このブログ内国総研の資料にもある通り、

「同じ樹種でも部位およびその他の影響で抗菌成分が違うことがある」と記載されていることをそのまま受け取れば、家具職人さんの使っていた「杉の心材がたまたま抗菌成分の多い材で、ヒノキが心材が抗菌成分の少ない材だったと考えれば特に驚きでもないかもしれません。多くの人は体験談だけで判断しますが、それと同時に信頼がおける資料(論文)も同時に判断材料にする必要があります。

よって何度も申し上げますが、多少コストがかかろうとも総じて耐久性が大変高いアイアンウッドにしておくべきです。杉とヒノキが好きならなおさらすぐに朽ちるような使い方は避けるほうがよいと考えております。

ありがとうございます!

よくわかりました。

外壁についてはヒノキ赤身が杉赤身と同じ価格だった場合には、ヒノキの外壁は普及すると考えられるでしょうか?

それともヒノキが外壁には適さない理由は他にもあるでしょうか?

別のサイトでヒノキは杉よりも節付近が割れやすいので外壁に適さないというのは見た事がありましたがそんな事はあるのでしょうか?

度々すみません、私も新潟の4地域です!