田舎者の私はビルのブランコによるガラス拭きを初めてみて驚いた。

新旧電車が並ぶ

こちらは近代型で細面。

中間世代の車両

一つライトでかわいい電車。縦横比が好み。

今回の熊本での工事監理はいつもと違い驚かされることが多い。昨年は路面電車では有名な広島市でも驚いたが、路面電車の日常的な感じは熊本市のほうであった。まず第一に路面電車が小ぶりでかわいいし、優先されるかのように、広い道の交差点でも点滅の赤信号や黄色信号で、電車に進路を譲りながらスムーズに自動車が動いていた。運転者が周りをよく見て各自の判断で交差点を運転している・・・・。そのうえバスもたくさん運航しておりこれで路面電車が生き残る理由は何だろう・・・。新潟では考えられない共存する景観であり、確かに雪と路面電車は相性がわるいが、何か根本的なことが違う気がする。

そして驚いたのがイエシロアリに対する感覚。

新潟県では概ね穏やかなヤマトシロアリしかいないが、熊本市は獰猛なイエシロアリが多い。しかし現地でそのことを聞くと、特に主だって特別な対策はしていないとの事。確かに市内の中心地にある築100年くらいの上の写真のような大邸宅でも、対シロアリ対策をしていないように見える。ほぼほぼ地面に接するところに木(土台)が設置されていいることに驚くし、しかも特にシロアリやられている感じは全くしない。獰猛なイエシロアリがいる地域なのに新潟県とあまり変わりない感覚。このように建築や文化の実情は実際にその地域に行ってみないとわからないことが多い。

次にエアコンの庇のこと・・・

家庭用エアコンと住宅の関係については私は専門家であると公言してもよい。私が研究者だったころで最も大きなテーマは住宅とエアコンのことだった。

外壁には窓や換気扇穴等様々なイレギュラーとなる部分があり、その一つが設備庇である。温暖地であれば特に必須とは思わないため、庇があればさらに良いだろう程度だが、新潟県等降雪する期間が多い地域において、設備庇で特にヒートポンプ※1用の庇は大事な建築アイテムであると考えている※2。しかしこのヒートポンプ用の設備庇の普及率は大変低い。

※1ヒートポンとは全エアコンで使われている冷媒による熱汲み取り移動装置。最近はエコキュートで全採用されている。

※2以前からエアコンの庇は必須

最近の暖房や温水装置はヒートポンプシステムである。これは直接熱を生みだすのではなく、熱を集めて運ぶシステムのため、効率係数が1を超え最近では8もあるエアコンが販売されている。効率1とはエネルギーを1投入したときに同じ1だけ目的エネルギーとして使用できる。よって効率8とは簡単に言えば灯油1Lのエネルギーで灯油8L分の目的エネルギーを得られるので、エネルギー保存の第一法則では考えられないまさに夢のような装置である・・・ということは誤解で、エネルギーを生み出していればその通りだが’、冒頭に言った通りエネルギーを移動させているだけなのでエネルギー保存の第一法則に則っている。

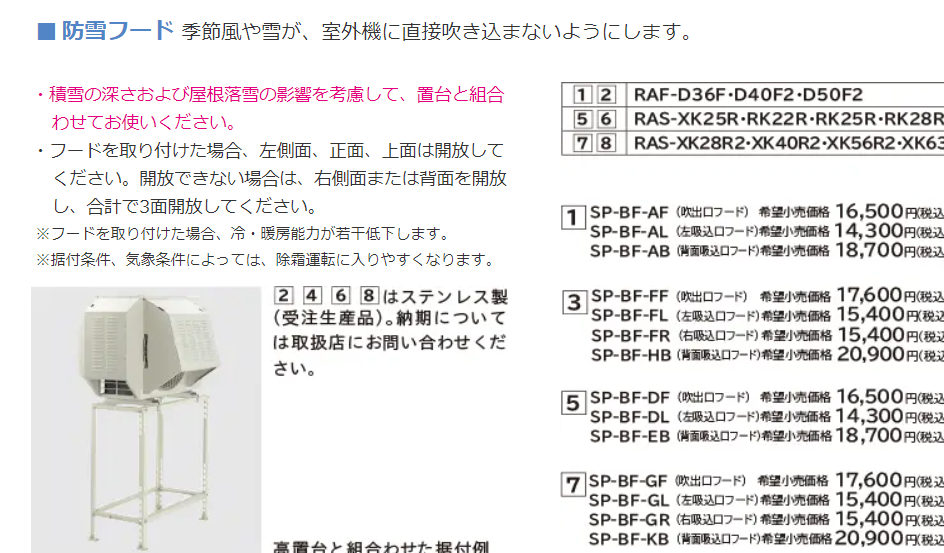

さてなぜ設備庇が必須なのかというと、エアコンで暖房することを想像してほしい。暖房するような季節は雪が降るが、その雪がエアコンの室外機に吸い込まれると大きく効率が下がる。室外機では大気から熱を奪って集め、その熱を室内に放出しこれが暖房となる。この大気から熱を奪う部分が室外機のアルミでできたフィンである。ここに降っている雪が直接触れると、雪はフィンの触れたとたん液体に変わろうとする(外気2度以上の時)。個体である雪は液体に変わるときに大きな熱を必要とする(融解熱333J/g)。このため熱を集めるアルミのフィンから逆に熱を奪い取られる装置に変わる。外気2度以下になるとフィン自体が0度以下になっているので、雪は雪のままアルミのフィンの張り付き、大気から熱を奪うことを阻害する。どちらにせよこのアルミのフィンに雪を付着させてはいけないのである。仮に5mm/hの降雪があった時、室外機はファンで吸い込む大気を1m2の面積として計算すると付着率50%で1665KJの熱が奪われる。これはKW換算で0.462KWhの熱を無駄に奪われることを意味し、2.2kwの6畳用エアコンの定格に対して21%分の使えたはずの熱が減ることになる。この時の効率4.4のエアコンなら例えばUa値が0.26から0.29の家に性能が下がったことと同じで大きい数値だと思う。これを防止するのが設備庇である。庇一つで効率が10%も改善されれUa値が10%もよくなると考えればとても効果的と私は考えている。最高出力がメーカー公表の数値より21%も低下すると、想定の暖房出力とならず暖かくしたいときに暖かくできない家になることもある。つまり断熱性能だけを考えるのでなく、設備の効率などすべてのバランスを考える。

この庇を外壁に作るために、通気層下地を入れているところがご紹介した上の写真となる。このように外壁のイレギュラー部分にも有効に働くクロス通気はやはり良い仕組みである。設備庇はエアコンメーカー純正品もあるが、価格もけっこうするし、何しろ機種を買い替えると通常使えなくなる。よって建築的に設備庇としてつくるほうが良いと考えている。