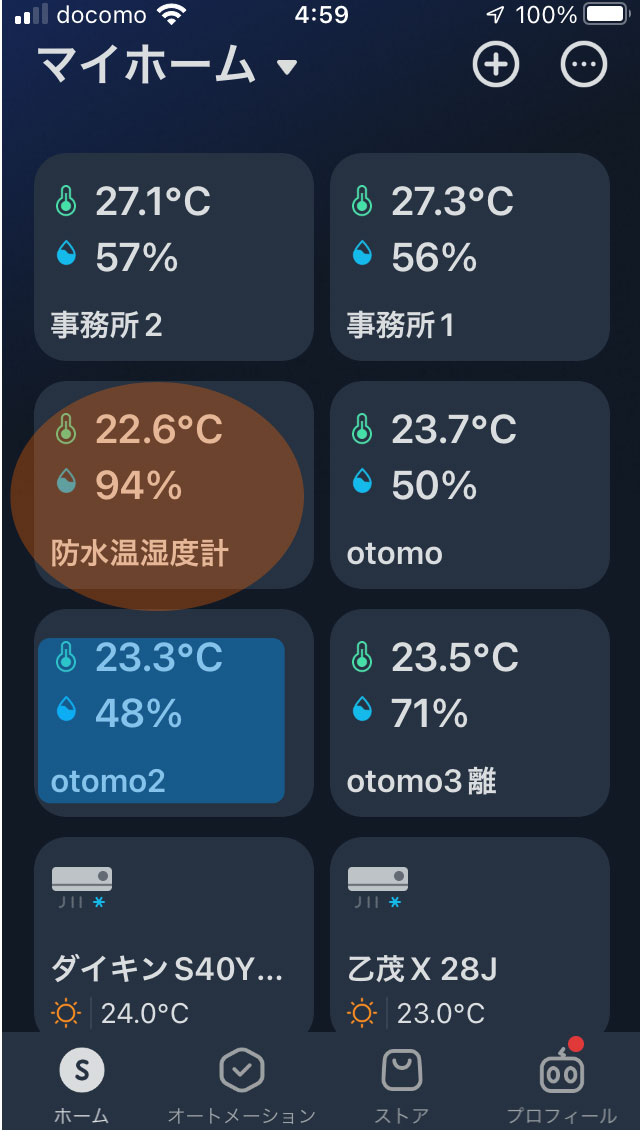

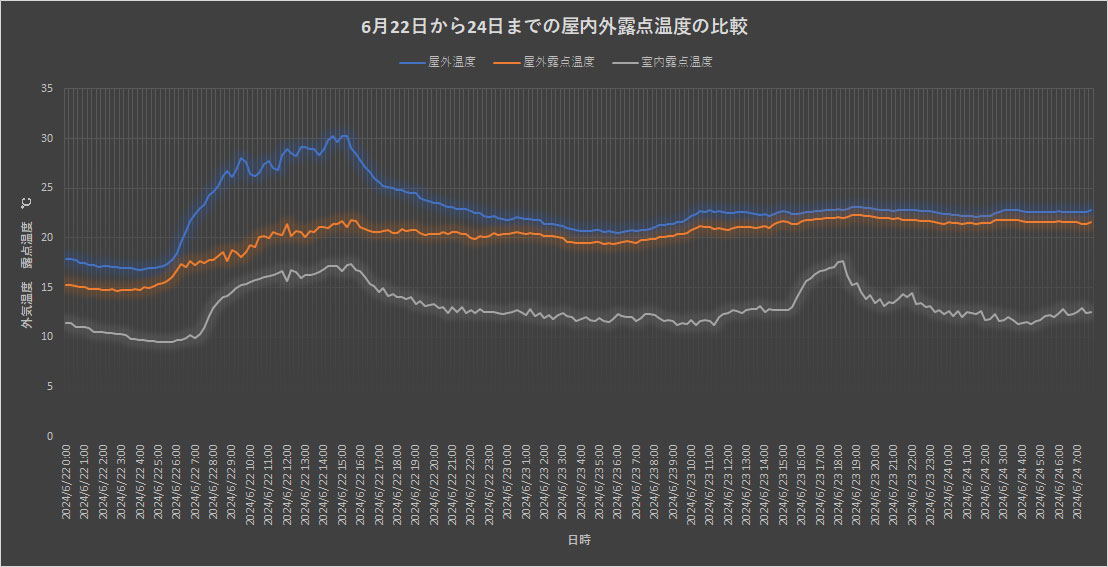

梅雨が始まりうっとうしい雨が降る。外気温は22.6度RH94%でありほぼほぼ外気が露点状態でまさしくじめじめ。一方私が宿泊しているotomo vie centのアトリエ棟は23.3度RH48%のカラカラ状態。

otomo vie centのアトリエ棟は築60~75年以上の建物で、当然高断熱高気密ではなく、ほぼ断熱材なしの気密性もほとんど意識していない建物。しかし日立のエアコンの再熱除湿の優秀さでここまで室内の温度湿度を維持できる。換気は第一種熱交なしの換気で約50m3/h。外気は22.6度でRH(相対湿度)94%とムシムシ状態。しかしその時に室内は23.3度のRH(相対湿度)48%。

私は30年間、海の前にある高断熱高気密の建物でほぼ人生の半分を暮らしてきた。そんな私がそんな高性能な家(海の家)から離れ、現在は山のふもとの築130年の建物にいる不思議さ・・・。人はなにか目標や目的がないと快適な建物だけでは暮らしがつまらない。そこで快適性を手放し少し快適性の薄い建物で、ある目的に向かう気持ちよさに包まれて今は過ごしている時間が多い。高断熱高気密の海の家は現在は空き家状態で何かあれば再び戻るかもしれないが、この先どうなるか不明であり、そんな未確定さもちょっとワクワクする。

さてotomo vie centにいる理由は、本格的でクラシカルな土間キッチンを作りたいからである。これは「て・コア」で感じた感覚を実現したくなったため。

今年はいつもに増して大変忙しく、週2日休むことができないのでなかなか作業はかどらない。しかし年末までに土間を打ちこみたいという目標はそのまま。今回の定休日には縁側を土庇に変えるべく床の撤去とサッシの撤去を行っている。

床は推定50年以上前だと思うが良質の楢材で18mm厚の無垢板。当然腐ってもいないが、カビは若干裏面にはえている。留め付けは・・・なんと普通鉄くぎの60mmと今では考えられない仕様。一本づつ釘締めを使って実に打ち込んである。しかも乱尺のため303mmピッチの根太に合っていないが、4方実で意外と継ぎ手もしっかりしている。やはり18mmの厚さが良いのだろう。根太一本だけシロアリにやられているが、途中で放棄したらしく、半分程度の食害でしかも他の部材や床材には被害がない。

このあたり「ヤマトシロアリ」らしい。材料が食いにくくなると他の食いやすい場所へ集団で移転するので被害が局所的。このためあまり駆除に神経質になる必要がない緩やかなシロアリである。これがイエシロアリだったら、この辺りすべてが食害にあい、薬剤による駆除がされるまで被害が広がるはず。

また晴れ間を見てotomo vie centの駐車場で軽トラの荷台をつけなおす。これは車検だったので、現在の法律ではこのままでも通るはずなのだが、やはり万一のためいつも外して、戻ってきたときに再び取り付けている。当然劣化の不具合も確認できるので、やはり取り外すことはよい。

車検後の状態。

後ろの柵を設置。

。

この軽トラも事務所に来て柵をつけてから12年経過して6回目の車検となる。初年度登録が平成4年だから32年前の軽トラで走行距離6万キロ。最も役に立つ車である。柵はアイアンウッドでいまだに腐れなしで、今後3回くらいの車検はいける感じ。