昨日名古屋千種の家の耐力壁検査に伺ってきた。

最初に・・・

概ね17年ぶりにトップライトを主要な居室に設けている。トップライトは空間の豊かさを広げまた隣家との距離が迫っている住宅密集地では有効な採光の手法であるが、10年に一度シーリング等のメンテナンスが必要となるところにおいて無難ではない。しかし、敷地いっぱいに家を計画し、各個室に仕切る必要がある場合は、採光をとる最も有効な方法であるため今回はそちらを優先した。

法律上の採光の規定は、確認申請で行政がチェックしない項目であり、設計者にゆだねられることになるため、実際に採光のチェックをしていない建物を多いだろう。今回は敷地の1/3は近商で2/3が住居系のため、法律上の採光を満たすためにはトップライトが最も有効な方法であった。一方すべて近商地域だったらトップライトが必要なかったかもしれない。来年度からこの採光のチェックは行政の審査項目になっているので、今まで採光のチェックをしていない方は注意が必要※。

※私自身の考えは空調や照明が進化した現在では、戦後すぐにできた採光の法律は改正されるべきだと思っている。

さて今回は耐力壁検査の内筋かいのチェックとなる。

筋かいはすでに正しい施工方法が提示されてから半世紀以上経過している。しかし完全に正しく施工されているのを見るのは極稀である。大部分の現場で使われている材料に不備があるので指摘することがほとんど。

材料の不備とは、その断面等大きさではなく品質の不備となり無垢材が故の不備といってもよいだろう。本来ならJAS認定品をつかうべきであろうが、筋かい材断面でのJAS認定品は市場にほとんどなく、あってもとても単価が高いので一般的には無等級材を使う。その時に注意が必要なのは、用途による「節、割れ」などの欠点が存在しない材を使うことが重要になり、その目視検査が筋かいの実質検査となる。そう、現状において筋かい検査は端部金物検査は実は主の検査ではなく、材料の目視が主の検査となる。

筋かいの場合は主に圧縮及び引っ張りを受ける材とはなるが、引っ張りには接合金物の耐力から見て大きな余力があるので全く問題なく、圧縮時の座屈のきっかけといなる欠点がを排除することが主となる。

最も一般的に使われる筋かいとして45×90以上の断面寸法があるが、この断面寸法は有効な断面でないとNG。無垢材の木には「節」があり、生き節死に節どちらでもこの節があると材料の欠陥となる。筋かいには圧縮力と引っ張り力が働き、圧縮力が働いているときに「節」があるとそこで座屈※が起こり、容易に筋かいは折れてしまう。

※座屈とは例えば割りばしを左右から押すと、ある一定以上の力が働くと突然たわんで折れる現象のことで、特に細長い棒のような形状で起きやすくきっかけ部分(節)があると急激におこりやすい。

正面からみると「?」程度だが、

角度を変えると完全にNG!

この座屈で筋かいが機能しなくなり家が倒壊に至ったことが熊本地震で検証されている。筋かいは地震が起きないと全く力が加わらないので、施工者としてその大切さの認識は薄くいい加減で材料を選びがちである。これは垂木や根太と違い、施工者本人がその材に乗ったり力を加えたりする部材ではないため、体感できないことによる。

さてその筋かい検査だが、前もって連絡していたので材料に問題があったのは3本だけ(微妙な感じで)。これは決して多い本数ではなくむしろ少ない。これでも木材屋さんに吟味させたとのことであることを考えると、巷では知らずうちに座屈しやすい材料が相当使われていると思われる。そのように木を見て判断する習慣がなくなったから、個人の判断によらなくてもよい工業製品の合板が優れているのである。これは単に技術力の低下ともいえるし、逆には生産性の向上ともいえる。

合板上から施工できる内付け専用

合板無しで施工できる内外両用

ところで、「緑の家」では筋かいの金物は2種類をわざわざ使っている。以前も申し上げた通り、HSS金物やクレテック金物を使っているので、筋かい金物は柱と梁付けタイプでないと原則NG。柱だけに取り付ける一般的な金物は、通常のプレカット加工品のみである。これは許容応力度設計の下ページに記載がある。最近は金物工法が多いがその際に筋かいによる耐力壁の場合は、気を付ける点があり、その一つが上の端部金物。もう一つがその金物とアンカーボルトの干渉および合板上からの使用できる端部金物選定となる。

アンカーボルトは柱から200mm以内としており、この寸法を300mmにすればこの筋かい金物にしなくてもよいが、実はこれには訳がある。

「緑の家」は許容応力度設計によってその建物の安全性を確認しているが、その際、アンカーボルトと柱の離れ寸法はとても重要である。

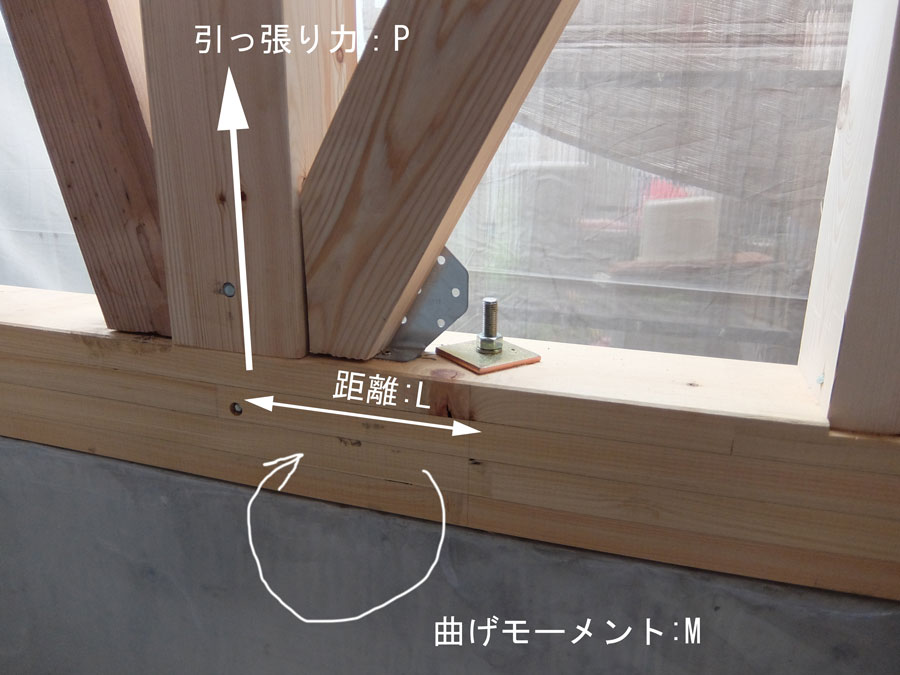

筋かいの取り付く柱には、地震時に引っ張り力が働く箇所があり、その時この部分が200mm以上離れていると土台が曲げ破壊される結果となる箇所がある。

これは建築の初期で習う片持ちの応力(場所によっては単純梁)が土台に働き、この応力は距離Lに比例して大きくなるので、Lは短いほうが有利である。そのため筋かいと干渉せず座金60角も余裕にとれる最小寸法として180~200mmを指定している。こんな細かいところは構造設計者しかわからない重要な点であり、工事監理者も兼ねるので注意しているが、構造設計者でない場合はこの寸法を気にしている人はあまりいない。

さて、上棟後の検査として火打ちや水平合板の釘打ち、アンカーボルトのナットなどのチェックして終了。概ね100分程度の検査となり、流石に合板検査より早い。合板による耐力壁検査は筋かいによる検査の倍ほど時間がかかることもあり、筋かいのほうが工事監理は楽であるが、工事監理をしている設計者はどのようにチェックしているのだろうか・・・。

この筋かい検査が終わると合板の検査となる。合板のほうは釘やその位置がシビアであるから注意したいところである。

これは町屋と呼ばれる長細い特殊形状の家であり、床が相当強くないと耐力壁が短辺方向に細かく必要なため、自由なプランができない。そこで床を床倍率で表現すると7倍ほどまで高めプランニング重視としている設計。当然耐雪住宅でもないが、桁上合板(小屋裏合板)も貼って2階の天井の剛性も上げている特殊な仕様。

帰りの新幹線では梅雨時でも富士山が少しだけ見えた。この富士山が今は多数の登山者さんで埋め尽くされるということとのことで、その映像を見るまで想像ができないくらいの混雑ぶりである。

事務所には暗くなってからつき、概ね12時間の工事監理となった。