S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の天井は、コストを重視しほとんどが構造用合板のままで、重要な打ち合わせ空間は壁と同様に桐の無垢板無塗装のボードである。

当然ビル建物なので火災予対策(消防法)として火災報知器がトイレにまで設置されている。

内部の写真から一瞬木造建築に見えるが、主構造はS造で内部に「入り子」状態で断熱材でできた箱をつくっており、その断熱材を支える部材として木を選んでいる。

そして細かい部分にも今回は従来と違う納まりを採用している。

巾木をできる限り取りやめている。これは壁がボードなので、掃除機が当たっても傷みにくいためできる仕様。巾木をやめればすっきりとするが、施工する大工さんには面倒なのでとても嫌がられる。今回の大工さんは「カツヤマさん」と「アダチさん」と「オカさん」であるが、皆さんこのような無垢材の加工をいつも行っている強者ぞろい。最近は組立屋さんみたいな施工が多い中、こちらの皆さんには大変お世話になった。

次に杉はできる限り赤身色で統一している。これは耐久性でなく単に色味で赤色が好きだから。杉の白も好きだが時間の経過とともに赤身と同じ色になるので、それならば最初から色があまり変わらない赤がよいと思っている。

また窓枠、戸枠、壁の出隅は全て「木」。近年の住宅はすっきりと見せることが流行しているようで、このような出隅には壁と同材のPBで仕上げることをよく見るが、このようにPBのようにもろい材では長期使用時(20年後)に傷んで見っともないことになることを経験している。そのため「緑の家」では窓枠、壁出隅、戸枠には「木」を使って傷みにくい素材を選んでいる。

そして仕切り壁になる「什器」には無垢で厚さ30mmの杉板で構成。貼り物でない本物の什器としている。

そして打ち合わせテーブル・・・。

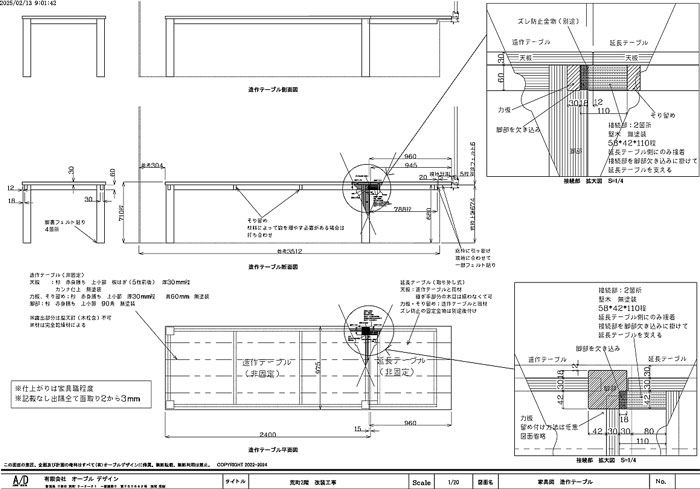

これもスタッフMがその細部寸法にまでこだわって設計した無垢の杉のテーブル(いたはぎ)である。普段は長さ方向が2400mmだが、つなぎ合わせのテーブルを窓枠に掛けることで3345mmにまで延長できる。そして当初は床が「楢」だったので「楢」で机を考えており、楢らしい少し重厚になるデザインで線を引いていたが、床が「杉」に変わったことで繊細にまとめ上げている。そして普通杉無垢材といえば、面皮がついた厚さ100mmもあるような想像をしがちだが、杉なのに華奢にして可能な限り薄い天板、3345mmを支える細い足、2400mmのスパンを補強する最小の力材としている。材料も一般流通している材寸で、可能な限り材料で特殊なことはさけ、杉のテーブルの設計は初めてだったこともあり製作工場まで足を運んで板材を確認した。

床が杉など針葉樹系では足の断面は大きいほうが床を傷つけないが、武骨になってしまう。当然アイアン(スチール)などでは足を細くできるが逆に小さすぎる断面で床に跡が残る。そのため足も天板も杉とするのはごく自然な流れであった。出来上がってみると、想像どおりでとても柔らかい机ができた。以前の事務所のテーブルも針葉樹の「米ヒバ」だったが、やはり事務所設立以来、オーブルデザインは針葉樹が好きなのである。但し針葉樹は丁寧に使わないと痛むことが特徴なのでおいそれとは勧めることができない。

無塗装の杉の木目が素敵な天板である。天板の裏にはボルトが通されていて、板はぎの隙間ができる限り抑えられるように細工してある。