先週長岡市で建設中の「緑の家」である長岡千代栄町の家の基礎コンクリートが打ち込まれた。

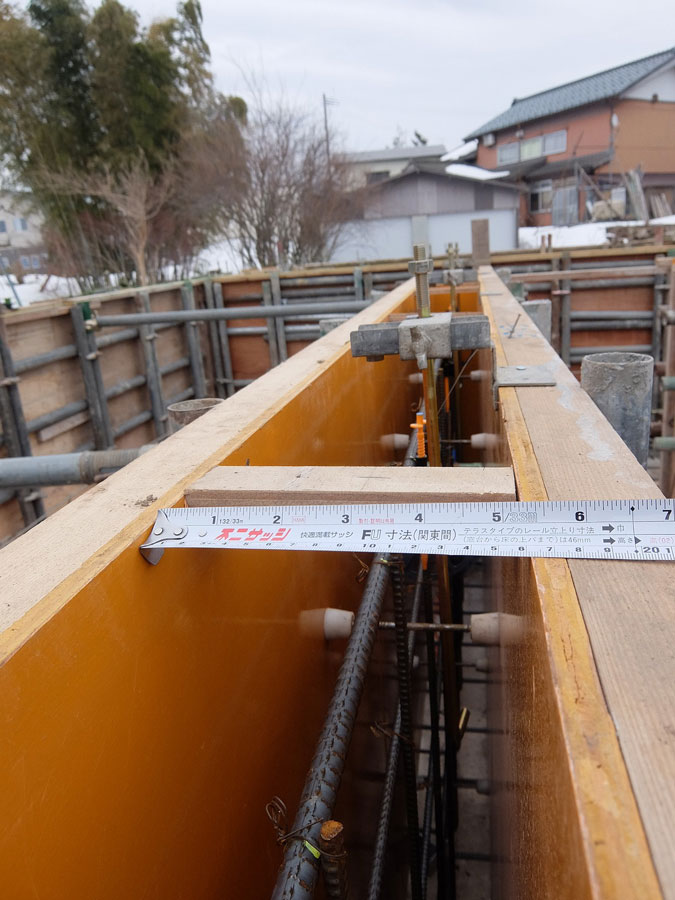

打ち込む数日前には最終の配筋検査と型枠検査が行われ、概ね問題ないことを確認したが、一部でアンカーボルトの再チェックとなった。ところで・・・

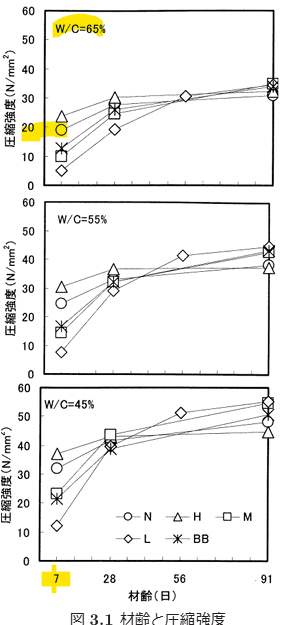

「緑の家」といえば高い基礎とそのコンクリート強度が自慢となっており、もう20年前から冬季には呼び強度36N/㎜2という高強度のコンクリートを指定している。実際多くの住宅用基礎の呼び強度が24~27N/㎜2なので1.3倍から1.5倍の強度となっているが、これは20年前から変わりなく20年前は「36N/㎜2もあると、デメリットが多い」など間違った見解が大手を振って歩いていたが、現在ではそんな考えも消滅し、「高い強度はメリットが多い」との認識がほとんどとなっている。詳しく説明すると難しいのだが、呼び強度とは設計強度と耐久設計基準強度とその他の品質における強度から決める数値で、「緑の家」の基礎の設計強度Fcは21N/㎜2で、耐久設計基準強度Fdは30N/㎜2として設計している。耐久設計強度を簡単にすると、Fd24の鉄筋コンクリートでおよそ65年、Fd30だとおよそ100年になる。「緑の家」がFd30にしているのはこの100年基礎を目指しているのは副次的な事であり、本来は打ち込み後の硬化日数を早めることで、実際の上棟日との整合性を図ることが第一の目的となる。一般の読者さんなら何のことかわからないと思うので軽く説明すると、通常基礎打ち込み後所定の設計強度が発揮するのは28日の養生期間を必要とする。しかし一般的な住宅において28日間基礎を養生してから上棟(柱や土台を設置し家の骨格を作るすること)することはまれで、基礎打ち込み後10日目で上棟している現場が多い。これは上棟時には入居時(完成時)に比べ家の重量が1/3以下であることを理由としていることが多い。しかし近年はプレカット部材(ここで言うプレカットとはあらかじめ工場で加工されることの総称をいい、従来の柱梁だけでなく耐力壁を含む内外壁や床も含む)が多くなり、上棟と同時に内外壁、床、サッシまで設置されることがあり、その重量は上棟後数日で1/2を超え2/3にもせまる場合がある。こうなると28日間の養生期間がとれない「以前の言い訳」である「荷重が設計想定の1/3なのでコンクリート強度が発揮されていなくてもOK」が成り立たない。

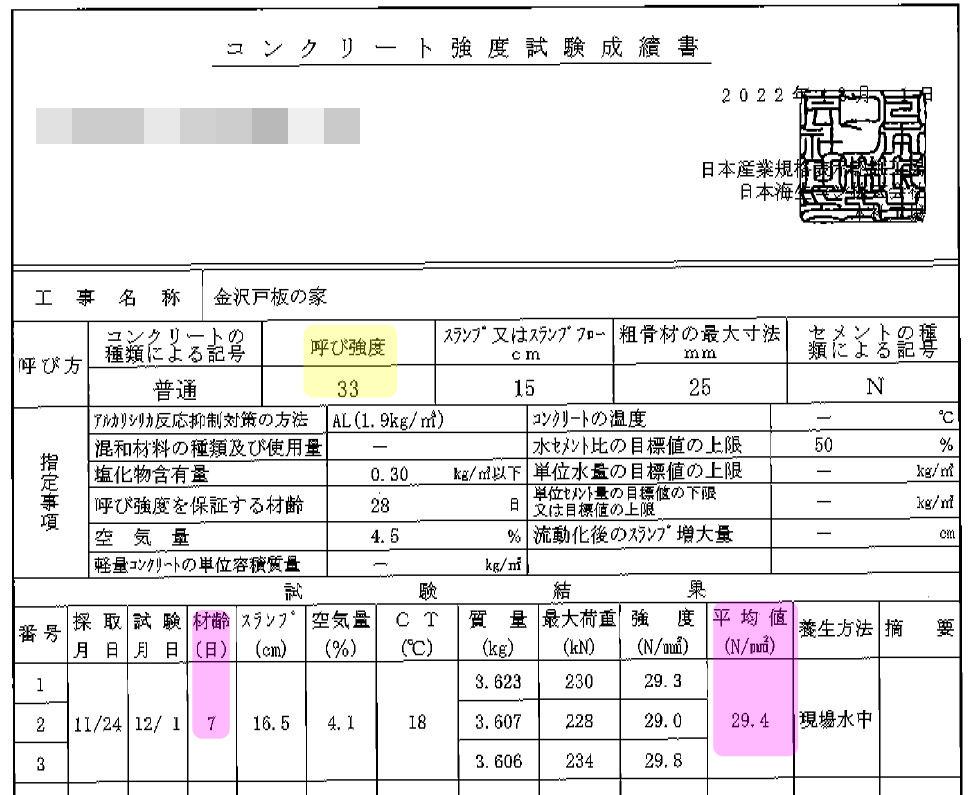

そこで「緑の家」では高強度コンクリートにすることでこの問題を払拭している。上図が示す通り一般的に高強度コンクリートのほうが早い日数で強度が出やすい。冬季でも呼び強度36N/㎜2であれば、7日後には設計強度の21N/㎜2に達しているようで、問題ないことがわかる。実際に冬季に行ったコンクリートで現場水中で29N/mm2となり、補正値を引いて23N/mm2で設計基準強度をFdを超えていることを確認している。

14日に打ち込まれたが、いつもの基礎屋さんでは一発打ちのため最近はこのような串を使って一体化と作業性を上げている。いつもこの基礎屋さんはチームが一丸となって打ち込むので、見ていて気持ちが良い。

話は変わり先日の広島市への帰りに新幹線車窓で面白い山をみた。

山のある所は山口県の防府市で人工11万人の中都市である。車窓からみたこの山は岩が所々露出しているのだが、それが四角い形などで大岩が積み上げられたような山肌となっている。調べると岩船山との事だが・・・

最初は人工的に積み上げられた岩かと思った。しかし周囲の様子、特に麓に人家がある事からこれは天然でできた岩の造形と判断した。事務所に戻ってから調べても人工的に岩を掘ったとの資料もあるが、場所を特定できなかったのでもこれを書いている今も「もやっと」ている。何か知っている人がしれば教えてほしい。

コメント

おはようございます

面白そうなのでざっとwebやGoogleMAP見てきました。

最後の写真の右側の山が「石船山」せきせんざん、左側が「右田ヶ岳」

石船山ふもとの天徳寺住職が彫った磨崖仏

https://tentokuji.or.jp/tozan.html

新幹線から見て気になり登山する方も多いそうですよ

たまごっち様

コメント、情報ありがとうございます。

>新幹線から見て気になり登山する方も多いそうですよ

そうですよね~気になります。登山が趣味でない私でさえも一瞬で目に留まりましたから、山が好きな人は登りたくなる気持ちはよーくわかります。