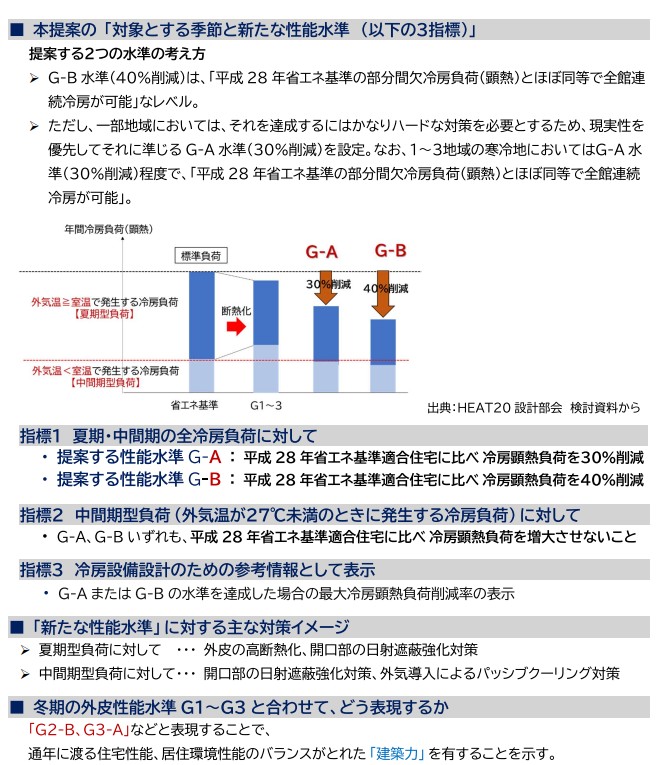

その1に続きその2である。その2ではパッシブクーリングについて少し考察したい。

まず前提である。前提を間違うと結果が変わる。

・G2、G3等高い性能の建物は新築が主である

・新築する建て主の多くは30代から40代の働き世代である

・新築の多くは建て替えも含め分譲型住宅地(敷地面積は45~65坪)である

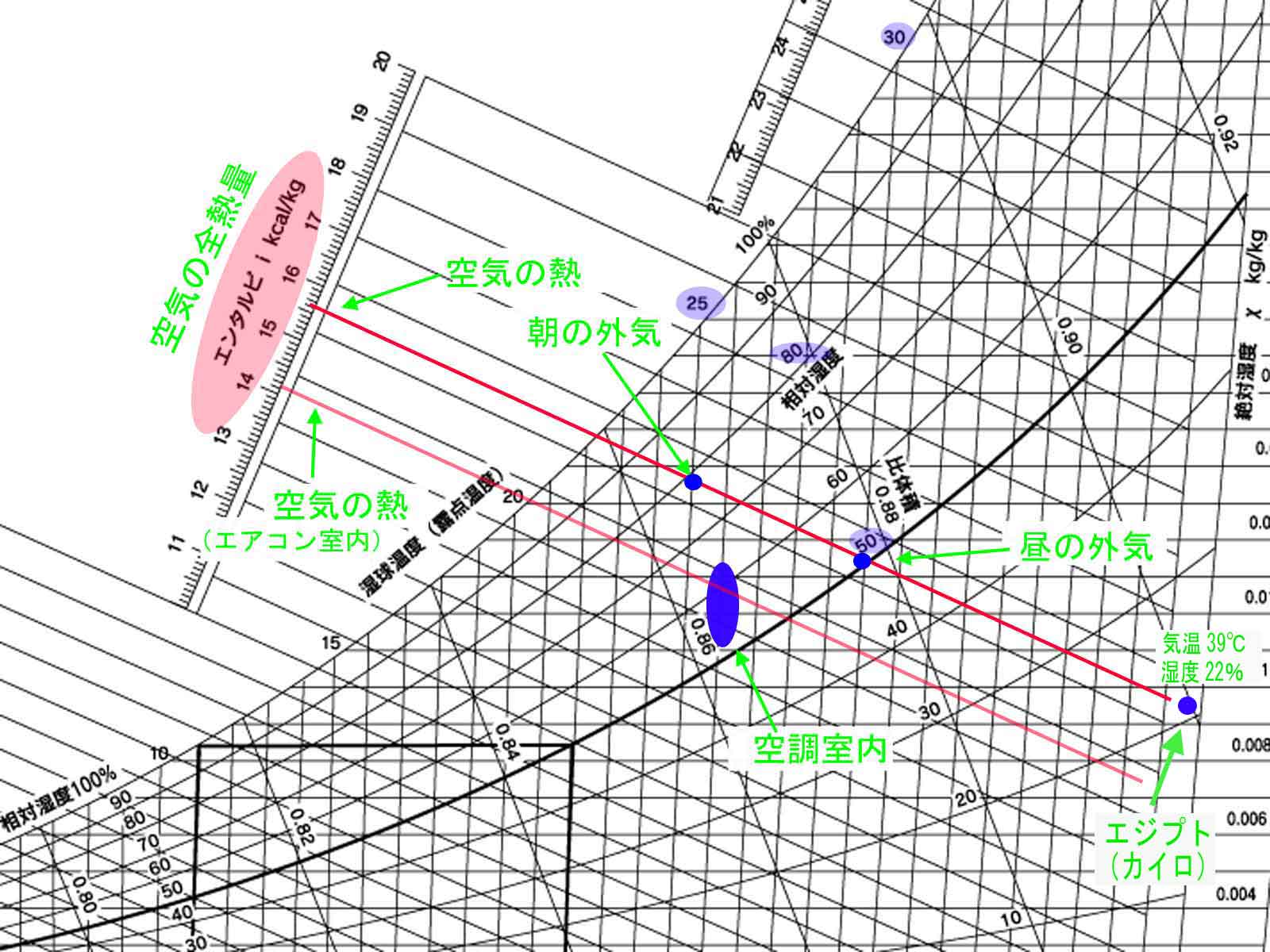

次に予備知識としていつもの湿り線図を少しだけ解説。

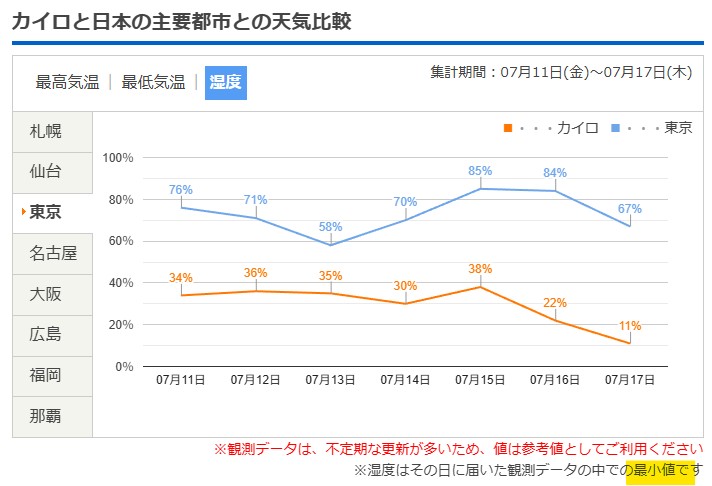

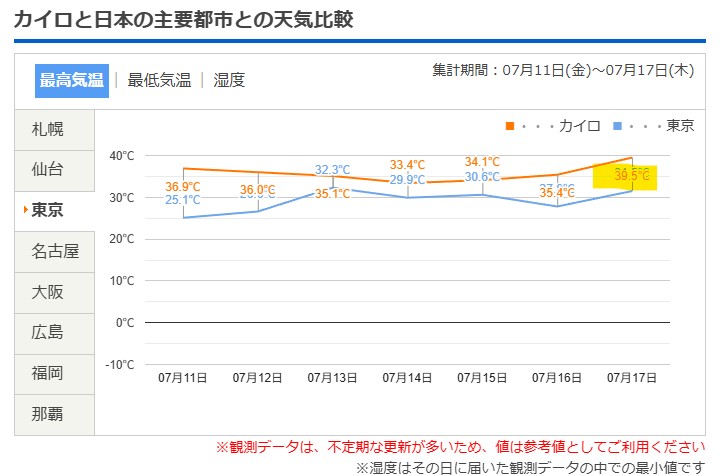

湿り線図は空気中の水蒸気量が一目でわかるグラフ。水蒸気は水が気化する時に必要な気化熱を持っているので、この水蒸気を液体に戻すときには気化熱を放出する。エアコンで冷房中は熱交換器が露点以下になっているので、この気化熱分を奪われ残った冷熱分だけが室温を冷やすことになる。この為エアコン等利用している空間(つまり最近の住宅内)ではこの空気中に含まれる水蒸気の量がとても重要になる。そこでもう一度湿り線図をみてほしい。夏季空調された室内の空気は仮に26度でRH(相対湿度)55%としたときに、空気の中の水蒸気の持つ熱と室温を合算した量はエンタルピと呼ばれ14.2kal/kgの熱を帯びていることがわかる。一方夏の朝がたの外気は25度75%くらいなのでグラフで見ると15.5kal/kgの熱を帯びている。つまり1.3kal/kgだけ朝の外気のほうがエアコンで空調された室内より熱を帯びている。ここでもし24時間換気扇(熱交換無し)が120m3/h動いていたとすると、それだけで187.2kal/h=217w/hの熱を室内に取り入れることになる。軽い暖房機のようである。したがって朝の気温が室内より低いからと言って窓をあけて通風すると、逆に熱が室内に入りその熱を取り去ることを行わなければならなくなる。但し、住人が2人いれば200w/hを発熱するので、人の発熱を外部に出すほどの通気量があれば差し引き0であり通風する意味はある。

次に秋近くになり外気温が20度まで下がったとしよう。この時もし朝靄がかかっているような大気であればRH(相対湿度)100%なのでグラフから読み取ると14.2kal/kgの熱を帯びている。これは先ほどの空調された室内の熱と同じ。つまり外気温度が19度くらいまで下がった時に窓開けするとよいことになる。ここまでが予備知識。

で、ようやく本題になる。

HEAT20が提案するパッシブクーリングだが、確かに大気が19度以下であれば大概はエアコンで空調された室内空気以下の熱となり窓を開けて通風することが推奨されてもよい。しかし最初の前提条件だが、この3つを考えた時に果たしてどのくらいの住人が朝や外気温が19度以下になった時に窓開けして外気を入れるのだろうかという疑問がある(そもそも私はカビの問題があると考えているから無理)。

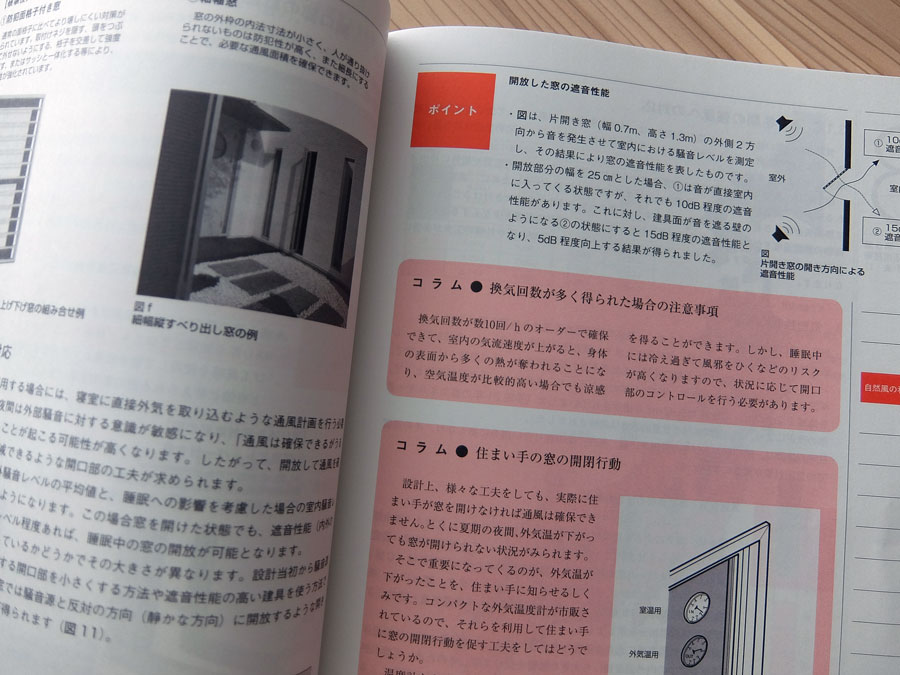

戸建て住宅を設計していると、通常の住宅地ではほとんどの窓が近隣と接しているためいつも閉めっぱなしで且つカーテンや不透明なガラスとなる。また多くの新築を建てる年齢の人達は共稼ぎ(特に昨今は住宅価格が高騰)でローンを組むため、朝8時には家は空になって夕方18時まで誰もいない。家に帰ってから窓を開けるかというと、近隣に音が漏れる事、逆に近隣から音をもらうことを避ける生活習慣、また近隣からの視線を入れたくない心理が強くあり、近年では窓どころか雨戸(シャッター)も週末まで閉めっぱなしが多い。嘘だと思うなら最近の住宅地を一度歩いて見てみるといい。夏期の夜間は無論、中間期夜間に窓を開けている新築住宅はほぼない。昼は共働きでいないし、夜間は開けると防犯上で問題のため開けない。つまり、最近の家は窓を開けっぱなしになることはほぼないのである。当然15分くらい開けても室内環境にはほぼ意味がないくらいの熱移動しかないので開けるなら1時間以上は最低継続しなければ意味がないだろう。それを最も忙しい朝や夕食時にするのか…まぁ、しないだろう。

そのようなロジックを示すと必ず、

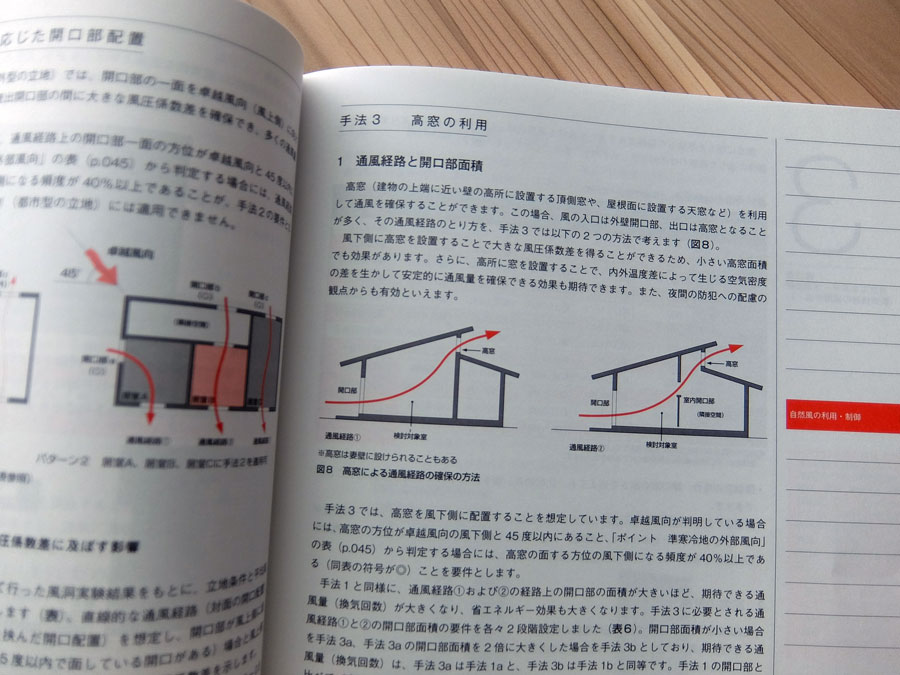

「常時あけられ視線を防ぐ天窓、ハイサイド窓、ランマ、その他外気取り入れ装置を提案していないからだ」

とのご指摘を受ける。しかしながら実際に建て主さんの生活と向かい合う実務者から見ると、そのような凝った装置や仕組みを考えても実際には使って頂くことはないし、外気を取り入れる上で音と防犯のリスクは必ずある。それを克服することを考えても今度は逐次操作やメンテナンスが多くなり、面倒なうえ冷暖房のランニングコストを上回るイニシャルコスト増になる。つまり中間期もエアコンによる冷暖房を行うほうが、同じコストで簡単手間無しかつ建て主さんのリスクがないので現実的であると考えている。

通風以外に換気もパッシブクーリングに入る要素とするなら、熱交換型換気扇で屋外気のエンタルピが室内より小さくなったときの中間期用のバイパスモード付が良いとの提案もある。しかしながらエンタルピを察知するにはAH(絶対湿度)を感知する又は計算するセンサーを設置することになる。難しくはないと思うが、換気扇の寿命を15年としたときにバイパスを持つ複雑な換気装置が、製造から破棄までされる全エネルギー(LCCMとして)とバイパス回路持たない換気扇の全エネルギーにどれだけの差があるかの比較が必要になる。機器の設置スペースや故障リスクまで評価した時に、明らかにバイパス回路を持つ換気扇が優れているならばそれは評価できる。

また熱交換型換気扇では片側の給気モーターを止めることで消費電力の削減を行う機種もあるが(デシカなどは熱交換素子を守るため給気停止運転をする時がある)、その際給気は建物隙間からしかはいらないので、G3に見合った高気密の建物ほど排気扇側の圧損が高くなり本来の24時間換気量になっているかが不明というリスクがあるのでお勧めしたくない。窓開けするなら換気扇をOFFとの選択肢もあるがそんな面倒な事できるのだろうか。

このように実務者からみると戸建てにおける建築的なパッシブクーリングは、別荘や郊外の広い敷地に建てる場合のみ限定という事になる。私は別荘地、郊外での設計も複数あるが、それでも虫や花粉を考えると・・・稀な特異例だけになり実務的ではない。

コメント

私もそう思います。

外気を使ってナイトパージを試しましたが、湿度の問題があるのと、外気の不安定さも問題です。

床下のスラブを使って冷却する方が良いです。

スラブは鉄筋コンクリート製で熱容量が大きく、その下には大地があるので、非常に安定していますし、湿気もありません。