2025.07.22 オレンジ色加筆

ど暑い中でよいことは、洗濯しても直ぐに乾くこと。という事でotomo vie centに4年間ほったらかしでカビだらけだったこの什器の水洗いを行う。

置いてあった什器は木製で60年以上前の巾1800mm、高さ1700mmの2竿。とてもシンプルなデザインだったので破棄しないで保管していた。何か懐かしいこのデザインは、昔小学校や中学校にあった工作棚と同じことが後でわかった。

今冬にようやく土間コンクリートが打たれたので、いよいよ什器が設置できる環境になった。そのためこの炎天下の利点を利用し内部に運び込むまえに水洗いを行った。一応主要部材は無垢材で水洗いにも耐えられそうだったが、背板はこの当時使い始めの突板であるためできる限り短時間で洗って、短時間で乾かさないと崩壊する。そこで最も暑いさなか水をかけあらってすぐに乾かした。

一週間ほど乾かして組立直すといかにも時代がそのままデザインされた独特の雰囲気を醸し出す。

この鍵はもうほとんど見る事はない。真鍮製であるが既に色は変色し古美色になっている。この什器が設置されていた特徴なのか鍵付き棚である。

引き違いのレールは金属でなく堅木(多分本体ともナラ材)であるところがこころ憎い。

棚板は杉だと思ったが写真でみると松にも見える節なので判断もう一度確認したい。

話は変わるが、下の茶箪笥もこのotomo vie centにおいてあった。時代は古くなく新建材も多くつかわれているが、ガラスの感じから40~50年ほど前だろうか?

さて本題である。

この母屋でこれだけの木製の家具を配置することはカビの心配がありそうだが、これについては多分当初の目的は果たしある程度のカビ防止策を施している。

とにかく古民家はカビと昆虫との戦い。完全にスケルトンリノベーション(いったん骨組みにまで解体して再建築すること)すれば昆虫入り込み問題は解決できる。

一方カビ問題は、カビの事に詳しくないと根本的対策を間違う。カビの夏カビ問題に対しては、A.完全に建物を気密化してエアコンによる24時間除湿か、B.室温を外気でリアルに上げてRH(相対湿度)を下げる時間をつくる・・・の2つが現実的。このうちA.はコストが新築以上にかかるので採用不可。よってotomo vie centではB.で夏のカビ防止を狙う。

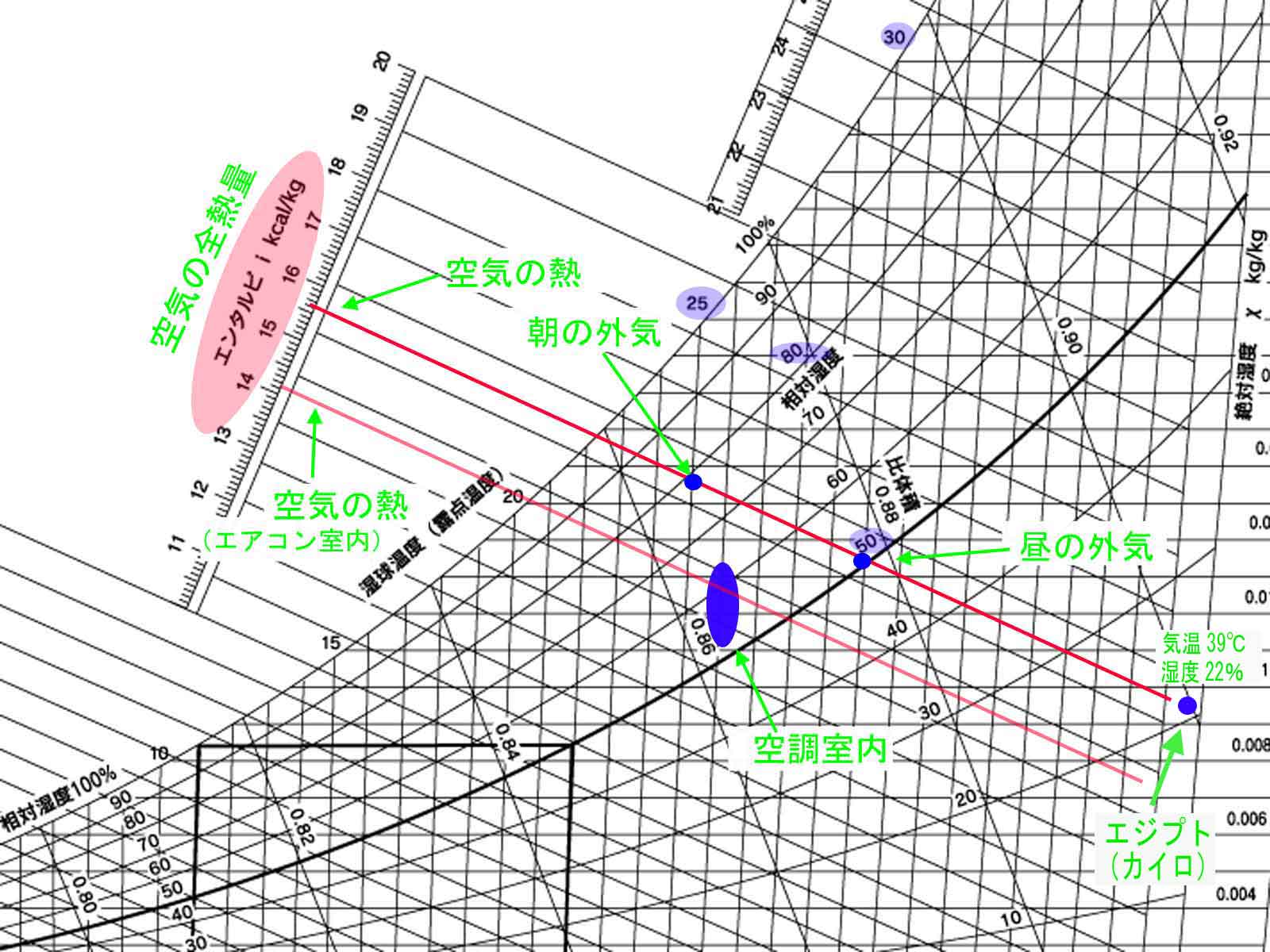

B.がなぜカビ防止になるかについて理解不可の方もいらっしゃるだろう。その際は湿り線図をまず思い出してほしい。

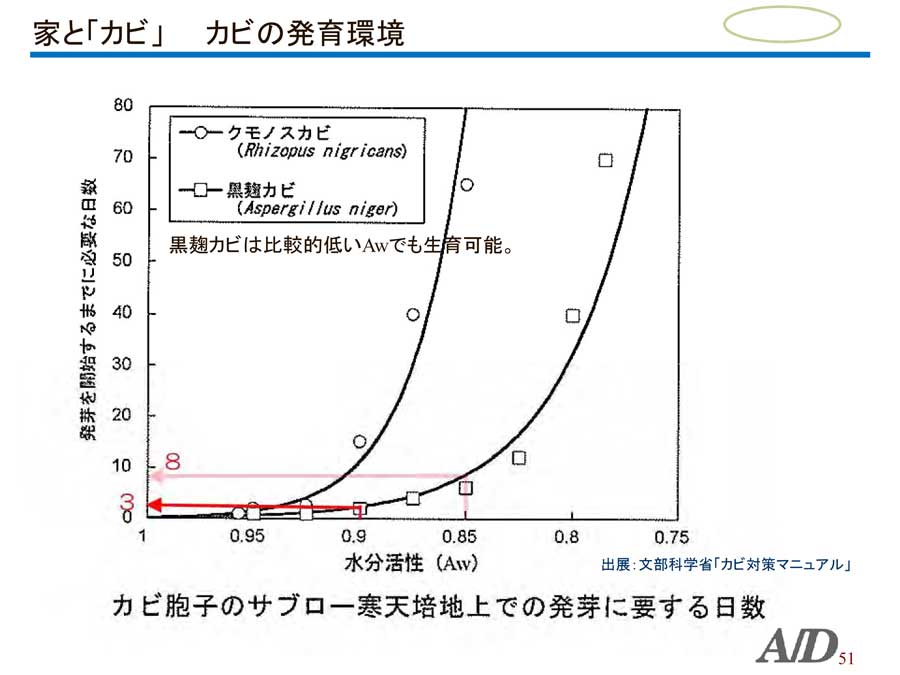

温度以外同一の空気質(この場合AHのこと)なら空気の温度が上がれば上がるほどRH(相対湿度)は下がる。一日のある程度の時間のRH(相対湿度)が60%くらいになると、代表的なカビ種は発芽できずに夏を終え秋になる。気温が20度以下になると代表的なカビ種は発芽条件として悪くなるので発芽が次の春以降までできない。という事で一年中カビが発生しにくいのである。

上の事がわかっていれば、対策は簡単である。古民家の最大の特徴は「夏はひんやりする空間」であるが、それを捨て去る勇気である。つまり一般的な木造住宅の2階的な温熱環境をつくればカビ問題の大半は解決する。夏の一般住宅の2階はご存じのとおり夏暑い。この室温の上昇がRH(相対湿度)を低くしてカビを生えにくい環境にする。2階でカビが生えて困るのは冬季だけで夏期は通常カビとは無縁となるのが2階の良さ。対して古民家は一階床に断熱材がなく防湿シートもないので床下土間の気化熱により屋外より涼しく、土間が露出してたりすればさらに室内がひんやりする。このひんやりする環境で屋外温度から数度低いことが仇となり、RH(相対湿度)が80%以上に上がったままとなり室内にカビが生える。北側押し入れなどは特にその傾向が高い。北側がカビが生えやすいのは温度が外気に追随して上がらないからである。

つまりカビが生えてもよいから屋外より数度低くなるひんやり感を優先するか、カビ防止を優先として、ひんやり感は捨てて家内部全ての屋内温度を上げるかになる。このAとBの方法のどちらかで計画するかを決めないと、その古民家リノベーションは必ずといってよい程失敗する。Bを実施するために、otomo vie centでは土間コンクリート下に断熱材を敷き込み土間床の温度を上げるように設計している。

今まで土間コン下の断熱材は冬期の寒さ対策と思われていたが、実は夏期のカビ対策になる。この断熱材がないと、夏の土間は温度が下がりそれに近い部分の室温も低くそのためRH(相対湿度)が高くなりカビの原因となっていた。当然この断熱材下は防湿フィルムがあり湿気の侵入を防ぐことが必須。

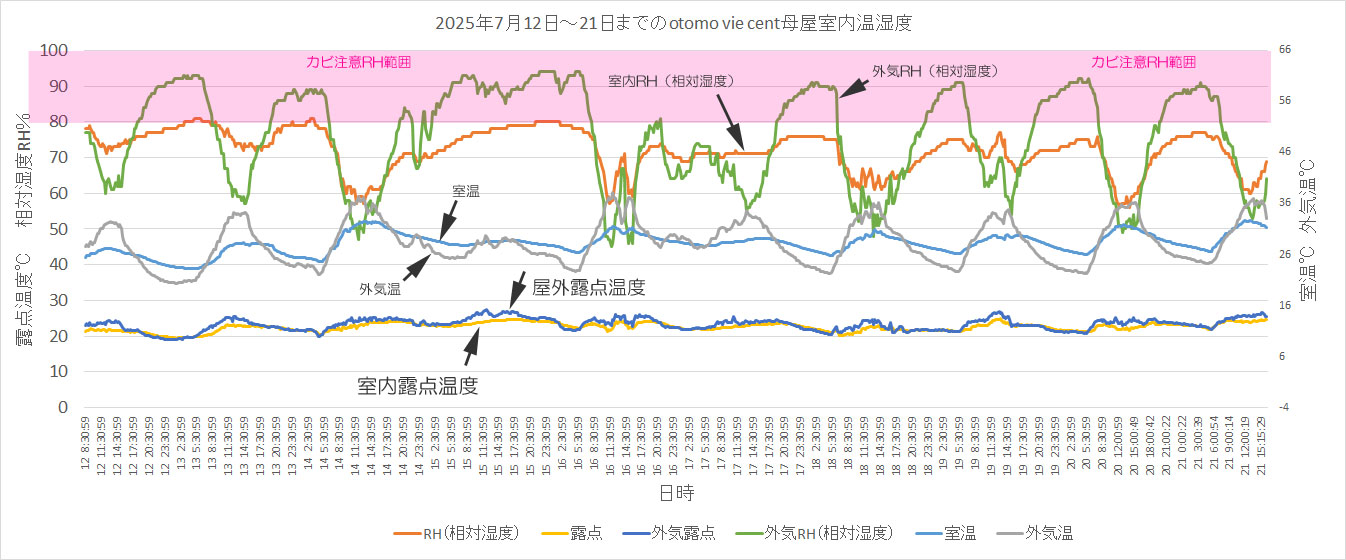

上はここ7日間程度通風全開※のotomo vie centの室内外温湿度の貴重なデータ。屋内外の露点温度は日変化がすくなく、両者とも同じような変位をしめす。外気温のRH(相対湿度)は一日でサイクルしており明け方最高の90%を示すが、日中の昼時には50%まで下がる。この下がったところにつられるように室内のRH(相対湿度)を限りなく近づける事を行う。すると日中60%くらいになる時間がある程度確保できる。この湿度帯を多くつくることがカビの胞子の発芽までの時間を稼ぐことができカビ防止になる。つまり室内外露点温度(絶対湿度)があまり変化しないので、RH(相対湿度)を下げるには、室温を均一に上げないとRH(相対湿度)が下がらないことは明白。そこで屋外温度につられて上がるように開口部全開とする。しかし単に開口部全開だけだと、室内の土間部分の低い温度で一階床付近の室温が低いままとなり、加えて地面からの湿気の放出を受けてRH(相対湿度)が下がらない。これは以前「て・こあ」で確認済。そこで一階床(土間)の温度が上がりやすいように土間コン下に断熱材を敷きこむ。すると今回のように室内でもRH(相対湿度)が60%前後の時間が長く生まれる。このことが室内のカビの発芽を防ぎ防カビになる。特にRH(相対湿度)が70%を超えてくると木材類は吸湿する方向になるのでAW値が上がり、再びRH(相対湿度)が60%を下がらないと湿気放出方向にベクトルは変わらないので限りなく60%になる時間・・・つまり暑くなる時間を長く設ける。

※夜間は窓を閉じ明け方から夕方まで開口部全開し日中の通風を最大としている。

このように古民家再生には今までと真逆の発想が必要。夏の古民家内部は暑いくらいにすることが、結局古民家をカビ臭から守り長生きさせることになる。多孔質の内装仕上げが多ければ多い程、早く室内を暑くしてRH(相対湿度)を下げる。当然多孔質から発散する水蒸気が拡散されるように通風は全開とする。そのため夏に古民家に入ると冷っとするあの気持ち良い感覚はもうない。もしそれが必要なら通風をやめ窓を閉めエアコンによる除湿以外に道はない。多分エアコンのない時代である古来の人は、カビより夏の涼しさを選んだと思われる。カビと同居して涼しさを選んだのである。それは当たり前で、当時はエアコンは無論冷蔵庫もないので、夏はできる限り室温が上がらないほうがカビが生えるより優先された。カビは毎日のお掃除である程度防げるが、冷気は土間空間以外に作り出すことができなかったのである。

ここまでの説明でわかるとおりカビ防止を考え夏暑くする古民家再生は、住宅用途では快適にできない。もし住宅として末永く使いたいならハードルの超高いスケルトンリノベーションしかない。もしくは住宅でなく違う用途(力任せの空調除湿をする用途)に使うべきだと私は考えている。