その後の2報めである。

この報告書では、前報の計算値を一次エネルギー計算で検証した内容である。

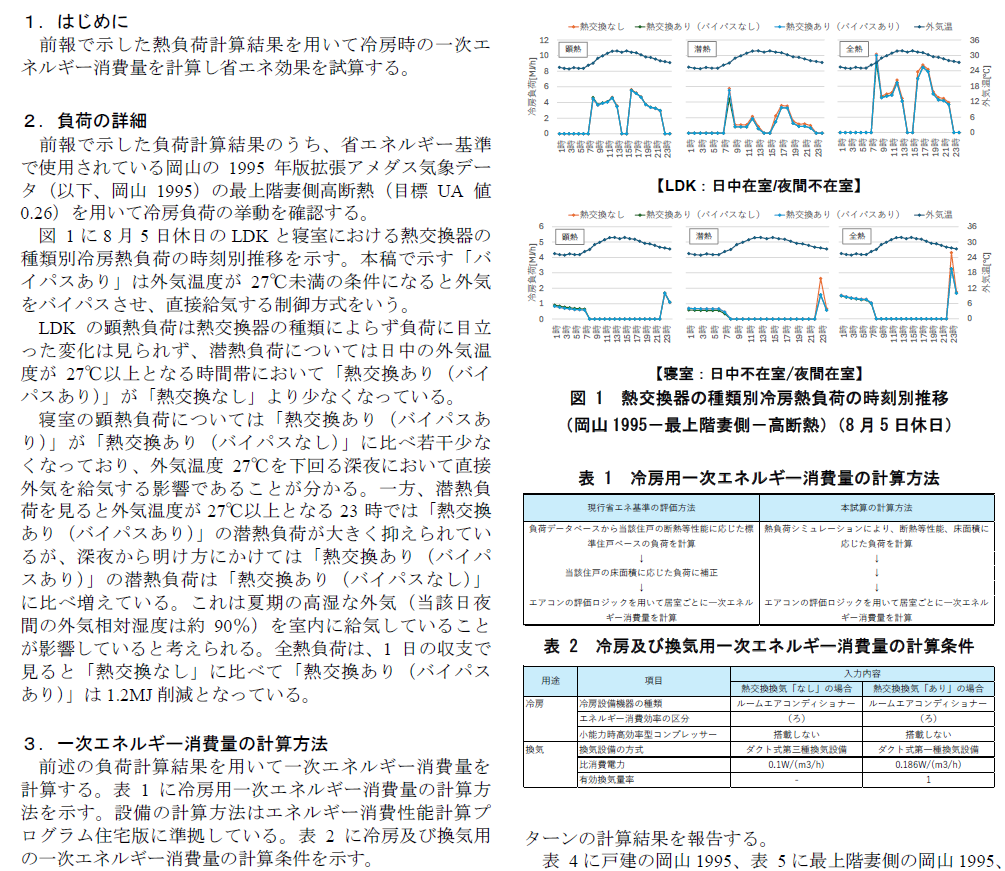

上のとおりの負荷条件でおこなっている。一次省エネ計算は国総研にある皆が使う実務者用のソフトである(確認申請の省エネ適判でも使うソフト)。

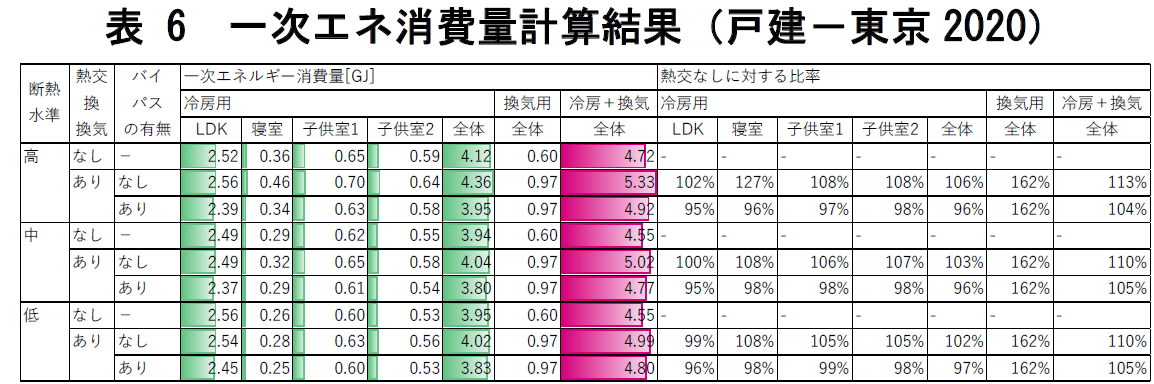

一戸建て住宅での結果は・・・

前報と同じで、熱交換無し換気(第三種換気)がいわゆる省エネで評価すれば(換気と冷房の合計消費エネルギー)最もよい。しかしこの第三種換気と第一種換気を同列で見てよいかについては先回ご紹介した梗概集(論文)からも、納得は難しい↓。

こちらの報告書や過去の論文でも第三種種換気は給気口からの給気が全体の半分以下であることがわかっている。それを第一種換気と同一省エネ土俵で比較して良いかについては疑問である。適当な隙間から入れば換気効率(空気齢)が落ちることは様々な論文で実証されている。そもそも第三種換気はそれぞれの建物によって隙間特性が違うので(変わるので)第三種換気同士でも定量比較は難しい。

つまりいつも述べているように、暖房や冷房空間という人間のわがままでつくっている小さな人工環境では、給気も排気もファンで行う第一種換気が理にかなっていると考えている。これは28年前の事務所設立から変わらない「緑の家」の換気方法である。そこに本論文のバイパス有無しは小さなオプションと考えており、多少の省エネ性より本来の冷暖房空間の目的の人にとって快適な空間を優先することは自然である。よって現時点の第一種熱交換換気のバイパス有無しはどちらでもお好みでよい程度と思っている。

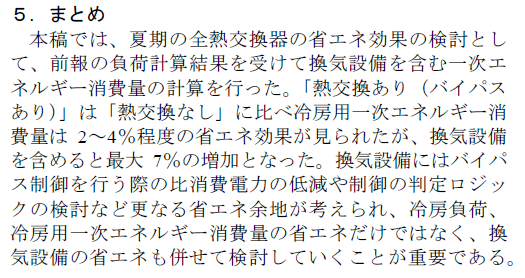

このように説明すると「我田引水」ではないかと指摘をうけるが、事実だからや無得ない。当然第三種換気の良いところもあり最終的には自身の好き嫌いでよい。最後にこの梗概のまとめをのせる。