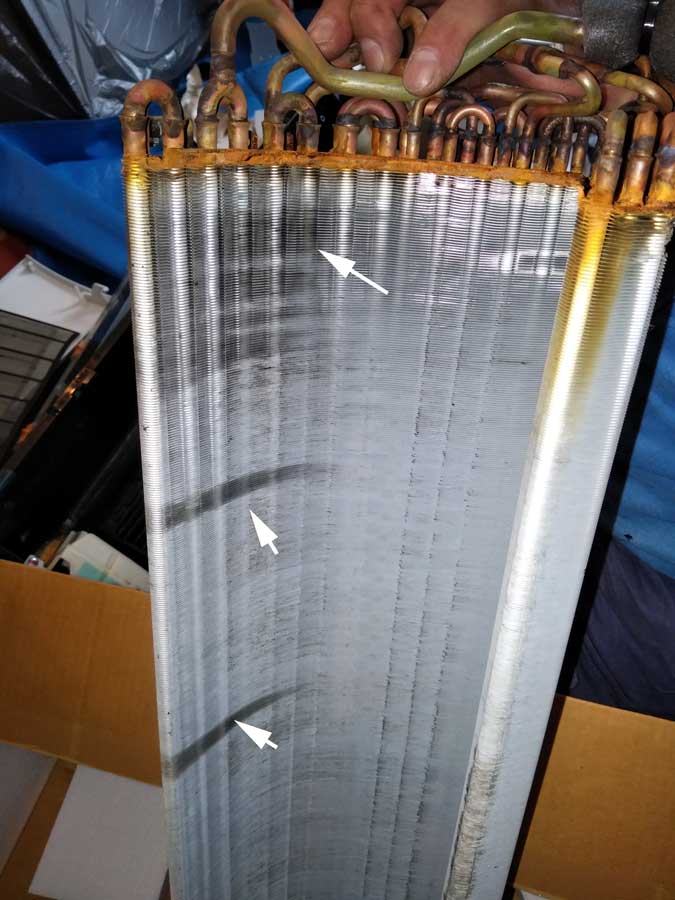

この夏も大変暑くて、読者さんもエアコンMAX稼働させていらっしゃると思う。近夏は「緑の家」のオーナーさんから5件ほどエアコンの不具合の連絡が来ているが、2件はエアコン本体の故障(冷媒漏れらしい)だが、3件がドレン水の問題である。この3件とも室内からドレン水があふれてきてエアコンを止めざるを得なかったとのこと。しかしながら大きな問題にはならなかった。

ドレン水の水漏れ原因は2つに分けられ、両方とも施工に問題が多少ならずあった。一つ目がドレンの勾配が適切でないこと。二つ目がドレン管の外れである。ドレン管の不適切なことに勾配不足はほとんどなく、弛みによる不具合が多い。最初は正しく施工されていたにも関わらず、ドレン水が通ることでその重量でたるむことが理由と推察している。当然適切に施工していれば重量増で下がることもないのであるが、施工者の施工精度で左右されているようだ。そこで今後ドレン管は現在のフレキシブルではなく塩ビ管がよいのかもしれない。

そんな中、5年前と違うのは「緑の家」のオーナーさん達にスローリークの欠点がオーソライズされ、特に近年は冷房用エアコンが2台以上設置されることがほとんどなので、1台壊れてももう1台があるので故障してもその家に住み続けることができる。巷の高性能の家は冷房用エアコンが1台しかないことが多いので、これが壊れると修理完了まではその家に住めないくらい暑くなる。

「緑の家」は冷房用エアコンが2台あり、その一台がバックアップとして使えることが、夏期のエアコンの故障に対するリスク軽減になっている。

次に夏型結露である。

下はある住宅関連誌の見出しである。

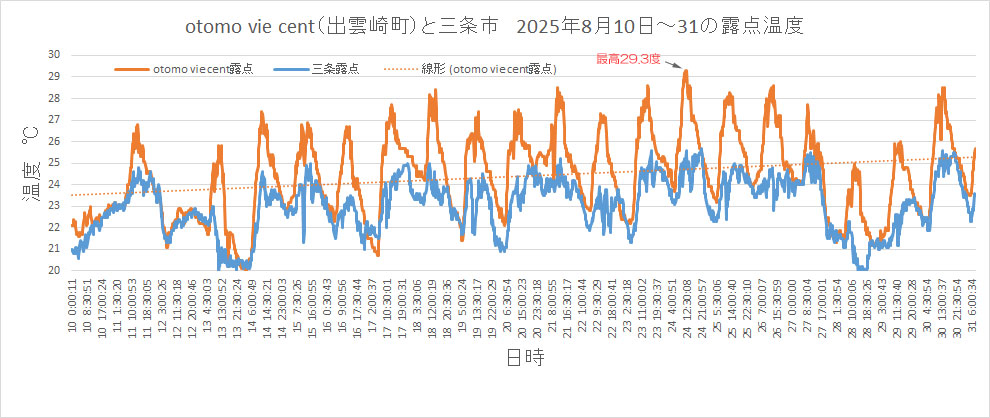

夏型結露とは一般的に建物の壁や天井内部で発生する結露を指す。その原因は上の雨がかりの多い外壁に発生するタイプと、室内の冷気で起こる場合が多い。屋根を大きく張り出したりして雨がかりを減らせば一つ目の問題は解決する。2つ目が問題で室内を過剰に連続して冷やすと(室温を23度未満)と壁の内側で発生しやすくなる。これは下のデータでもわかるが、8月の外気の露点は市街地でも平均で23度未満になっている。つまり23度未満で且つ長時間運転していると内部結露の危険性が高くなる。このように露点※で湿気を表現すると日常生活でもわかりやすく表現できる。※露点とはその空気の結露が起こり始める温度。露点以下の部分があると確実に結露する。

近年露点(絶対湿度)が上昇しているといわれている。上のこの図は私がお世話にになっている出雲崎町にあるotomo vie centの建物屋外に設置してある温湿度計(地上高1.8m周囲田畑)と、三条市の事務所屋外に設置してある温湿度計(地上高5m周囲建物の多い市街地)の8月10日からのデータである。

両場所の距離は20㎞程度、なのに露点は数度異なることに注意。確かに地上高が大きく違うのでその原因で三条の露点が低いとのこともある。しかし露点が高い理由のほとんどは周囲が土と草で覆われたその環境だと推察できる。そのためotomo vie centの露点は最高で29度を超える日もある。

このように近年露点が高くなっていることが報告されており、家内に過剰に低い温度があると壁内天井内で内部結露しやすくなる。通常その目安は22度未満と思われるが、エアコンの設定温度が22度だと問題があるということではない。もともとエアコンの吹き出し最低温度は5~7度くらいの低い温度であることも珍しいことでない。壁面や天井面を22度未満に長時間しなければよいだけなので、一般的に設置されたエアコンならふきだし風が壁にとどくころには22度以上になっているからだ。しかし小屋裏エアコン等で狭い空間で吹き出されると5度の空気が20度未満で壁にあたり、壁の表面を温度を20度未満にしてしまう。もしそれが外壁面側の内壁なら特別な対策をしないと内部結露が発生してしまう。とにかく家を冷やすとこことは大変危険な行為との認識である。冷気はできる限り早急に拡散が大前提でありそれが無難なのである。