以前から可変透湿気密シートには疑義がある。当然すでにそれなりの年数を経ているのでそろそろ検証をしっかりと行う時期に来ているし、できるはずなのでぜひ行って頂きたい。当然一義的にはメーカーが行うべきだが、本年度から法律で実質高気密高断熱を推進して義務化していることから公共研究機関でも行って頂きたい。

屋根に使用する透湿防水シートも以前の品物は(6年以上前の製品)は、国総研での実験にによると、透湿は確かにあるが同時に釘の穴のシール性は殆どなく水が漏れ出るような結果だった。最近ようやく改善品で出回りシール性が出てきたようだが未だ私は懐疑的。ではその当時使った家はどうするのだろうか。やり替えるのだろうか?もしその機能を満たす商品がそれだけしかなく、それを使うしかないときはや無得ないが代替え品がある場合はあえてそれを選んだ責任がある。や無得ないよい例として35年前に使用されていたタイベックがある。35年前は透湿しつつ水を防水するシートはほぼこのタイベックしかなかったし、欠点が想定できるほど情報収取手段がなかった(ネットが普及していない)。よってそのころのタイベックに欠点があっても当時の状況からや無得ないとの考えになる。このころのタイベックは熱劣化対策がされておらず、高熱部分に触れたりまたはシート自身がなったりすると、シートが簡単に破れるくらいにもろくなる。次は防腐防蟻材に侵される事件が起きた。それらを克服して現在のタイベックシルバーがある。

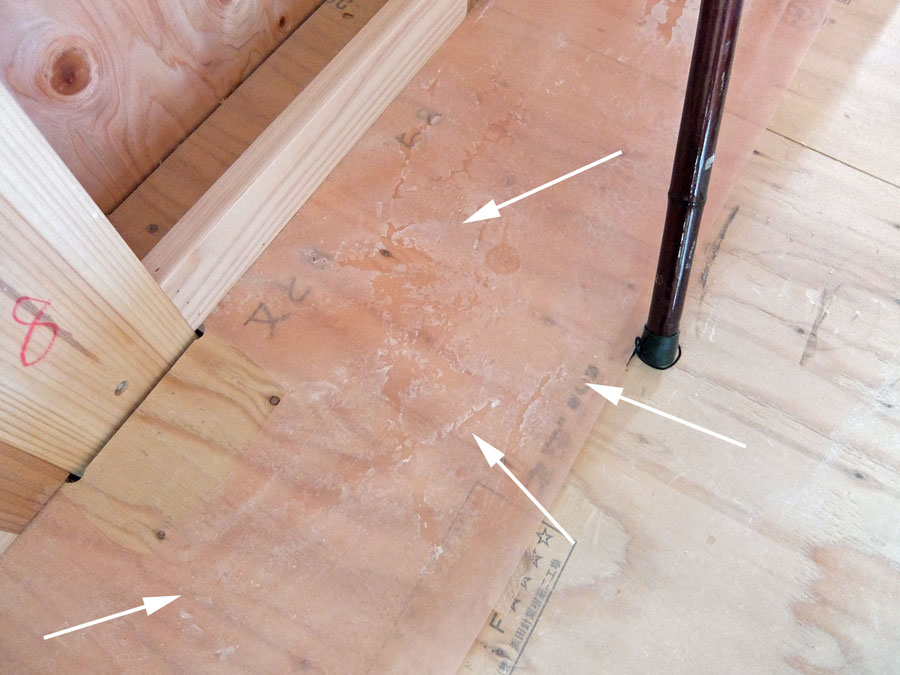

その歴史を知っていればわずか0.2~0.3mmシートが何者にも侵されないで30年以上機能を維持できるとは思えない。確かにあらゆるものに対して無事ということは難しいだろうが、せめて想定される物質に対し、本当に問題ないかメーカーは公表するべきである。その想定のされる一つが「ホウ酸塩による防蟻剤」である。近年はカンザイアメリカシロアリの脅威があり、家の構造材全てにホウ酸塩による防蟻剤を塗布することが行われている。すると、先張りで施工した気密シートにべっとりとホウ酸塩溶液がつき、それが乾くと白く粉をふくようになる。

簡単にいえば 海水をかけたビニールのように白くなる。このシートは防湿フィルムなので、湿気の移動を遮る機能が阻害されなければよい。菓子袋でもこのシートは使われることがあるが、油分、水分は無論、塩分、糖分などが固着しても湿気の遮断性能は変わらない。これは遮断という機能が単純な一方通行のためできること。ところが以前から申し上げているとおり、可変透湿気密シートは遮断だけでなく透過(フィルター)も期待されて開発されたシート。透過ができなければ、透過することを想定し設計されていれば、壁内の環境に想定外の不具合が生じる。ご存じのとおり透過とはフィルターである。フィルターに物が透過するということは、目詰まりを起こすことがあるということ。それが今回のホウ酸塩溶液では大丈夫なのだろうかと率直に思うのである。メーカーの実験では30年経ても機能は変わらないという促進実験を行っているが、このホウ酸塩溶液をびっしょりつけても変わらないのだろうか。ホウ酸塩はセルロースファイバーにも含まれているので、カンザイシロアリ予防のために散布していなくとも、天井にセルロースファイバーが充填されていれば高湿度環境になったときに、ホウ酸塩溶液塗布と同じことになる。

ホウ酸塩はメーカーによって成分が微妙に違うし、界面活性剤の添加量も違いがある。界面活性剤はタイベックでも悪さをする厄介な薬品であり、またグラスウールに添加されている撥水材も高湿度環境でどのように悪影響を与えるかまだ不明である。

これらの薬品を散布したうえで加速試験を行って頂き、それでも問題ないなら使用することも検討したいが今のところ食指が動かない(販売メーカーもはっきり言いきらない)。この防湿シートは何度も言っている通りもはや準構造材である。この防湿という機能が変化すると、壁内結露を起こし柱や構造壁が最悪腐ってしまう。まあ腐らなくともカビが生えてその匂いが室内にないってくることも考えられる。もっと慎重に採用を検討してもよい。過去に同様の機能で2度も想定外ということで済んだしまった(つまり建て主さんが我慢)透湿防水シートの歴史もあり、もしこのような心配を知りながら、適切に建て主さんに説明なく使用するのは・・・技術者として背信行為ともいえる可能性もある。