今年の9月に九州で行われた大会の続きで環境工学委員会のシンポジウム「AIJES※ 気密性能に関する規準・同解説」が行われた。

※AIJESとは日本建築学会環境規準であり、建築学会環境工学委員会で決めている。日本国の法規準とは違うが、建築学会という唯一無二の業界団体なのでこの規準に準じて国の法体系がつくられることがあるいわば先進的な規準。

これから引用するのはシンポジウムで配布された内容で、無断コピペ禁止であるが、公共の福祉に資するものであること、及びこの発表者全員が公の機関に所属しているため最低限度の引用するにあたり問題ないと判断して掲載する。よって引用図の2次利用としてコピペされることは原則禁止とさせてほしい。

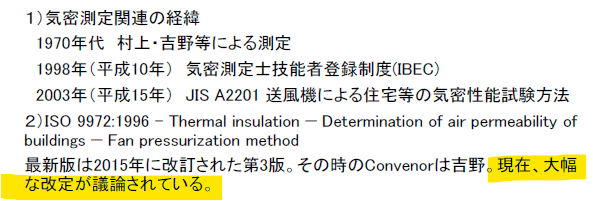

まず気密測定の歴史から・・・

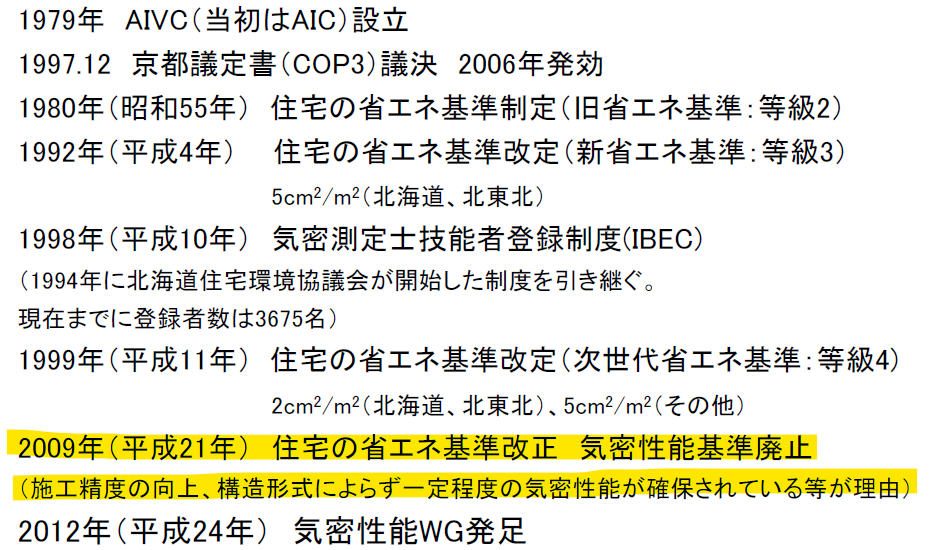

気密測定は今から50年前の1970年代には村上先生、吉野先生が中心となって行われていた。そして1998年には気密測定士技能登録が行われ、私はこの頃測定士の資格を持っていた。そして2003年には現在のJISに規定されることになる。

半世紀以上前から気密の重要性を理解し研究を続けてこられた各先生方には改めて敬意を表する。さてその気密性能だが、現在はご存じとおり省エネ法関連では規定なし。これは下にある通り、一定程度の気密性能が確保されている等が理由とあるが、私見だが当時ハウスメーカーの反対で外されたと感じている。気密性能が省エネ法に規定されれば、それを担保するにはやはり完成時に気密測定をするほかないだろうから、万一気密性能が基準以内に入っていなければ、その住宅は法律違反となる。これは大手ハウスメーカーにとってもやばいこと。

という事で現在は気密性能の義務はないばかりか気密測定をする会社は中小工務店さんであり大手さんでは一部のメーカーだけとなっている。

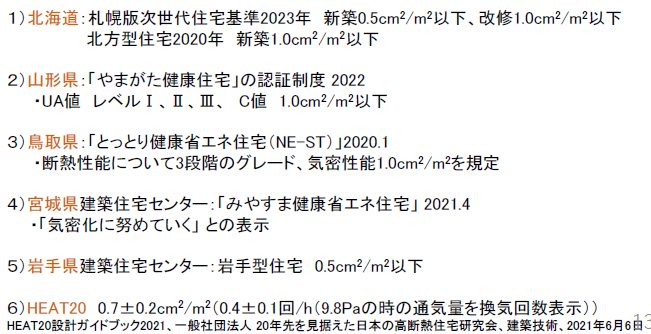

一方国が規定していなくとも県レベルでは既に規定が始まっている。

上の6)を除くと5県で気密基準があり、合致しなければ当該県の補助金などの恩恵を受けることができない。

現在国の規準がないが、今回AIJESでは近い将来国が規準を設けることをにらんでこの度気密規準の大幅な改定を考えていると思われる。まぁこれは当たり前で、国の断熱規準は世界トップレベルの等級7まであるのに気密規準がない。これは世界の先進国からみて異常な断熱施工の状態といえる。その一方実務では気密性の性能の数値を競い合っている会社も多く、本来気密性能とは正しい施工があってのものである。例えばそれは長期的に維持されること及び長期的に欠点がないことでなければならず、測定時だけシーリングや目張りをしてよい数値が計測されようようなただ単に数値だけ一人歩きして良いものではなく、建て主さん・社会の資産の維持のために正しい施工とのセットは必要な事なのである。

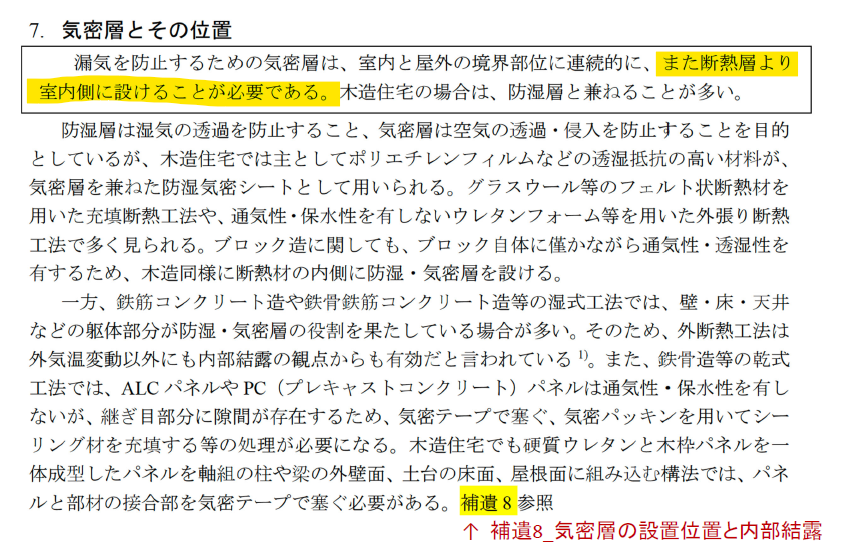

また最近見られる構造用合板気密層の考え方は、第一に断熱材の内側に防湿層があっての外部気密層なら問題はないが、では内側の防湿層の防湿レベルは気密層の気密レベルに対してどのくらいであればよいのかなど知見、測定方法がないので注意が必要だと思われる。これは防湿層の位置の原則が下のとおり40年以上前から決まっているし、その条件では法律をはじめ様々な情報や知見がオーソライズされているので安全である。

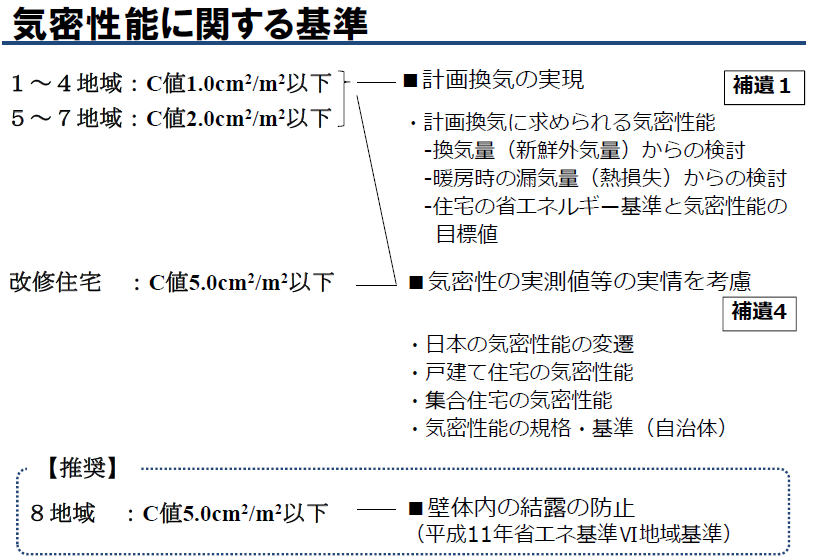

さて気密性能の大幅な見直しが行われているとあるが、その概要が明らかになってきている。結果から申し上げると、

上のとおり概ね北海道や東北及び高地ではC値1.0㎝2/m2以下で、東北以南で2.0㎝2/m2以下とする。沖縄等は設けないが5.0㎝2/m2を推奨する。また改修では5.0㎝2/m2以下を基準とする・・・とある。

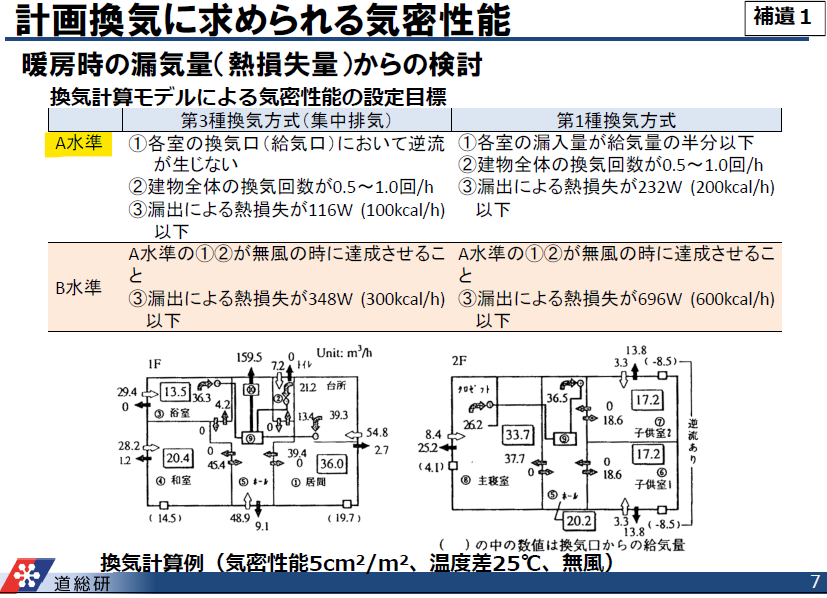

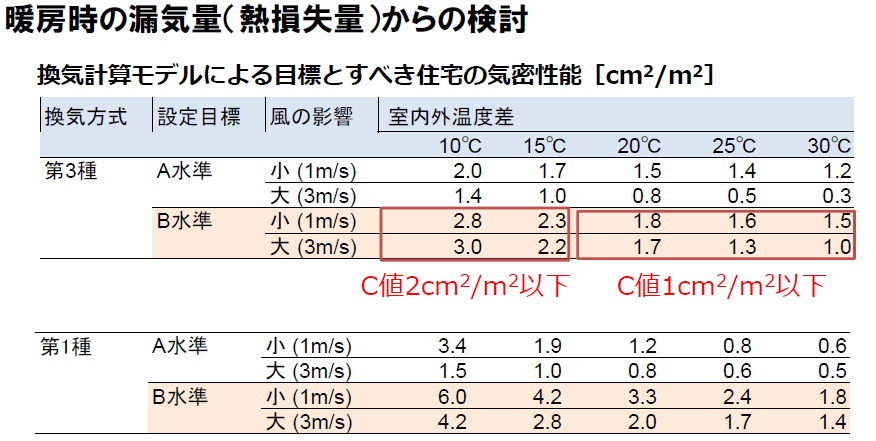

気密性能は様々な影響を及ぼすがその大きなものに、計画換気効率、快適感、冷暖房消費量等があるが、その一つを紹介すると下図のとおり暖房時の漏気量から換気効率が落ちる事及び暖房時の消費エネルギーが増える事が問題であるとする気密性能が裏付けの一つとされている。

上の図で行くと、「緑の家」の感覚では新潟県なら冬期外気温2度で床下空間の温度が25度以上として確実に温度差が20度以上できるわけだから、C値は1.0㎝2/m2以下でないとA基準を満足できない事になる。そのA基準とは第一種換気システムなら外風ある時に※漏気が個別SAの半分以下とすること、漏出により熱エネルギーの損失が232W以下、建物全体の換気回数が1.0回/h以下とごく当たり前の基準である。※経験上もデータ上も冬期放射冷却が少ない新潟県では寒波が来て外気温が下がる時に外風が強くなるのでこれは最低限の条件と考える。

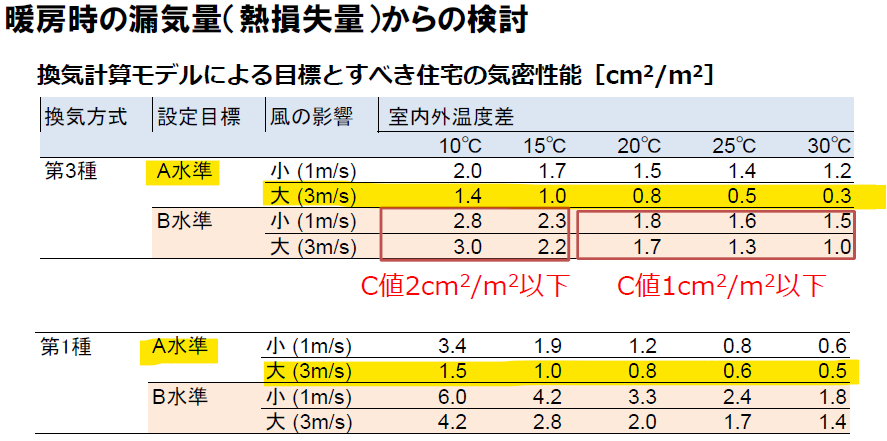

実はこの表でも「緑の家」が第一種換気システムを標準としている理由がわかる。もう一度私が黄色のラインで加筆した図を掲載しなおすと

となる。この黄色ところが外風が3m/sでの必要気密性能であるが、外風がない又は1m/sという極微風の条件では第三種換気がとても効率よいことがわかる。しかし外風が3m/s吹いた条件では第一種換気システムが温度差20度から逆転して気密性能を小さくしなくてもよくなる。外風3m/sとは通常のそよ風レベルの風速で、冬期で冬型の気圧配置になると外風が5m/s以上が多くなる。そんな条件ではこの差がさらに開くことになり、第一種換気のほうが外風に対しとても強い換気システムといえる。最初のA,B条件では第三種換気のほうが漏出によるエネルギーの条件が1/2となっていても、換気効率、安定性から第一種換気はアドバンテージだと考えている。これは以前のブログでも論文や実測で示している。

話は本題に戻り、今後気密性能の規定が省エネ法でも求められる時に、このそのままAIJESの規定になるだろうと考えている。

今回のシンポジウムにweb聴講する予定で参加費まで払ったが、業務が忙しく不参加になってしまったので、間違えた解釈があればお許し願いたい。末尾ながら発表、参加された先生各位におかれては貴重な内容説明を感謝したします。