今年の7月にアップした投稿で少し補足をしておく。何度も申し上げるが決して第三種換気を否定しているのではなく、それぞれのメリットデメリットがあり、第三種換気のデメリットを正しく理解するためにお伝えする。

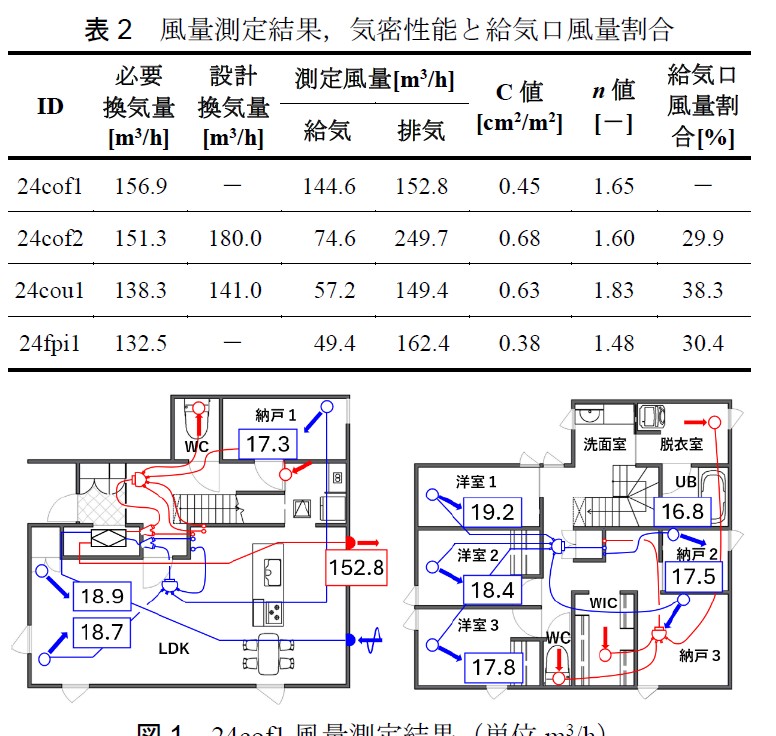

これは冒頭のリンク先で示した論文内の図である。24coflのみ第一種換気でその他3つは第三種換気である。この表でわかる通り第三種換気の場合、給気口から新鮮空気が入ってくる割合が30~38%となっており、昨日アップしたAIJESの次期規準値の1.0㎝2/m2以下のC値0.4~0.7㎝2/m2の高気密住宅であっても、1/3しか決められた給気口からしか入ってこない実態が明らかになっている。でも排気量はしっかりあるわけだから、この差分だけ給気口以外の隙間からはいる漏気である。

ここでシックハウス法に考えを移すと、

シックハウス法では大きく2つでシックハウス病にかかることを対処しているが、その一つの換気対策とは、ある一定量内のホルムアルデヒド等が揮発する建材をまず規定し、それをつかった場合の「空間」では0.5回/hの空気を換気できる設備が必須となる。実質0.5回/h換気するとホルムアルデヒドの濃度は希釈され人体に影響が出る可能性は低くなる。これが換気希釈による防衛となるが、この時の「空間」とは「壁又は戸で仕切られた空間」であり、小屋裏や床下、階間とも仕切る必要があり、「仕切った外側は、ホルムアルデヒドが放散する材料をつかってもよい」となる。

さてこのことを申し上げると普通は気づくだろうが・・・

先ほどの第三種換気で1/3が給気口から屋外空気が入ってくるが、残りの2/3はどこから入ってくるのだろうか。普通に考えると壁内や小屋裏内を通って室内に入る漏気となる。つまりシックハウス法が定めた定義で壁天井床等仕切りの外はホルムアルデヒド放散する材料でもよく、その材料がつかわれているとなると、ホルムアルデヒドが想定より多く漏気によって室内流入する可能性が高いことになる。具体的には壁内に使うグラスウールという断熱材は若干のホルムアルデヒドを放散する薬剤が使われている。その中を通って室内に漏気として入ってきた空気は、シックハウスの規定想定外となる。天井裏も小屋裏もそう。それでも最近はホルムアルデヒドのような揮発性有機化合物の放散が比較的少ない建材が多くなっているので、そこに焦点をあてて問題視することはない。ただやはり壁内は新築時は綺麗だが、20年後、30年後が果たして綺麗かは大いに疑問がのこる。実際築30年の超えた高気密高断熱の自邸をリフォームした時に、壁内は綺麗な部分と汚い部分があった。

このように考えると衛生的な換気だけをみれば、全ての給気がフィルターを通してほぼ完全にコントロールできる第二種換気がよく、実際手術室は第2種換気となっている。そこまで給気の衛生さを求めなくともよいときは第三種換気より第一種換気がやはり合理的な換気方法といえる。

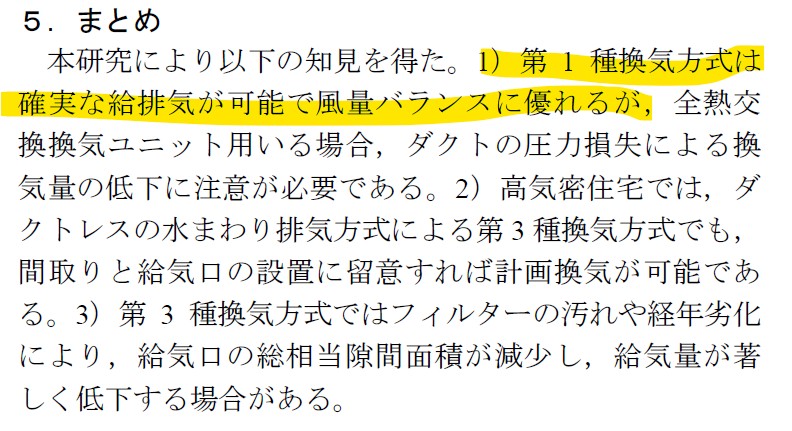

冒頭の論文のまとめだにあるが、第一種換気は確実であるが、「全熱交換ユニットを用いる場合、ダクトの圧損損失による換気量の低下に注意」とあり、ここで全熱交換型と顕熱交換と別にした理由がわからないことのでそこは今後調べるつもり。それでもこのダクトの圧損はとても同意で、ダクトを使わない(熱交換しない)以前の「緑の家」の第一種換気はその点では最も合理的であろう。