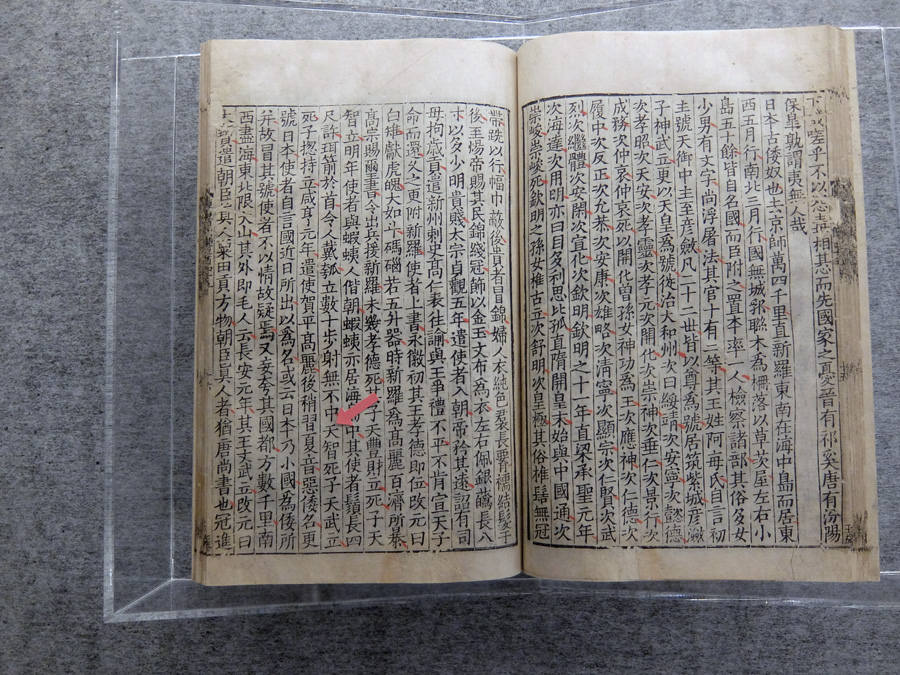

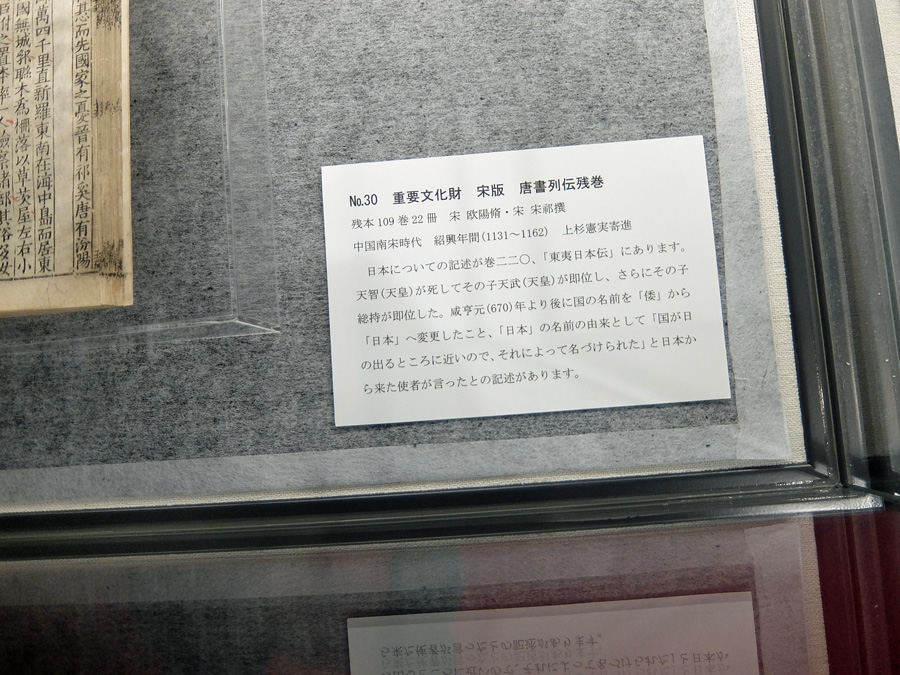

「日本」という私たちの国の名前はいつ始まったのか知っているだろうか。実はこの足利市にある足利学校遺蹟図書館内で保管されている「宋版」の中に記されている。

家富町の家のメンテナンスの帰りに、家富町から歩いて行ける足利学校に昼食をかねて立ち寄った。メンテナンスを終えた時に家富町の家のオーナーさんからおいしそうなサンドイッチ等を頂いたので、折角なら気持ちの良いところで食べようと足利学校内(飲食可能エリア)で食した。その際に足利学校内にある足利学校遺蹟図書館で冒頭の書籍を見つけたのである。

足利学校遺蹟図書館は↑の建物で、明治のころにありがちな和の建築のまま内部や外観の一部を洋風にした不思議な建物である。しかし内部空間はとてもよく、白い壁(漆喰だとおもうが)と白い天井にシンプルなペンダント照明器具が吊るされており、「緑の家」が白い壁と天井を好む原点ともいえるインテリアである。

また玄関床の三和土がよく、モルタルだと思うが非常によくつくられており未だにヒビもなくそのまま当時の趣をのこすが、時代の時を感じさせる表面のくすみ色が大好き。

「緑の家」の玄関床も同じモルタルにしているが、このようになれば素敵だろうなと思いながら見ていた。床といい、壁天井といい「緑の家」のインテリアポリシーの原点は明治から大正時代の仕上げなのかもしれないと感じる。

この建物は以前は図書館だったとの事だが、今は史跡のなかの歴史書を保管する書庫のような使い方になっている。一部一般公開がされており、現在は上のような貴重な資料の原本を飾っている期間だという。

さて、本来足利学校といえば下の建物だが・・・

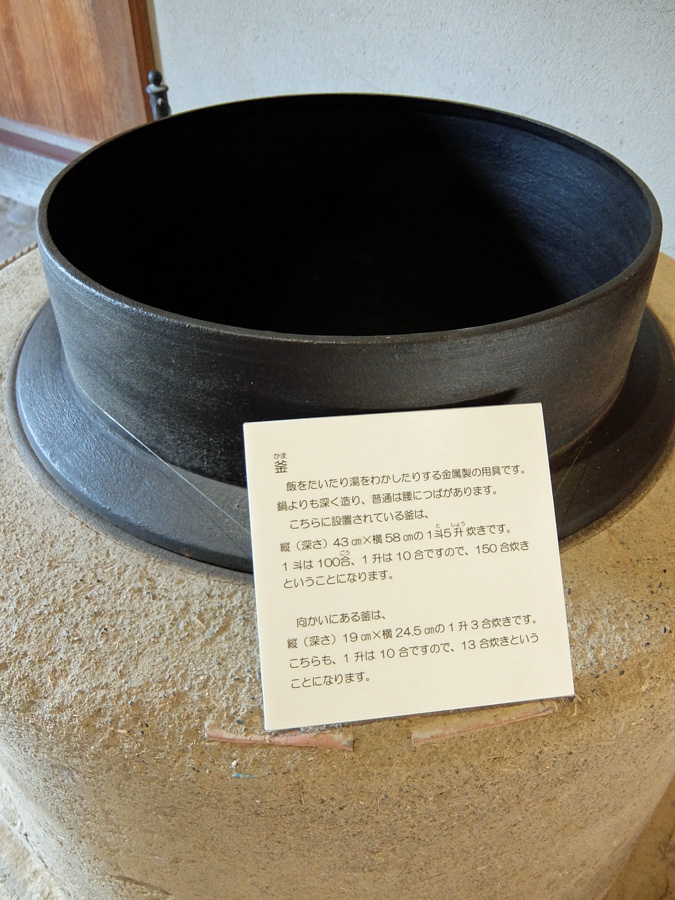

こちらは1990年代に過去の設計図から復元された建物で、築35年ほどの建物で当時の金額で15億円だから普通の材料と技術で建築されているため、こちらはただ単に江戸時代の学校建築のレプリカと思えばよい。しかし中に入るとやはり気になるのが台所である土間キッチン。そこには複数の竃があるが展示用なので煙跡も全くなく残念。

最盛期には3000人程の生徒数になったのでこの釜150合炊き(300人程度)でも全く足りない。その一方隣にある「孔子廟」は1668年造営とのことで、350年ほど経ているため重厚感はある。当然何度か手直しをされているため、全てが350年前ではないが、それなりに時を感じさせる。

見ているとある事に気づく。杉の正面らしい木の部分の色がすぐ前に伺った家富町の家の外壁と近い色をしている。

そして孔子廟の上部の木の色は完全にシルバーグレーとなっており、推測だが下部木の部分は雨の痛みなどで何度か木を取替えていて、上部だけが350年前のそのままの木なのだろう。350年経つと色完全に抜けるようだ。無塗装の外壁の木は面白い。

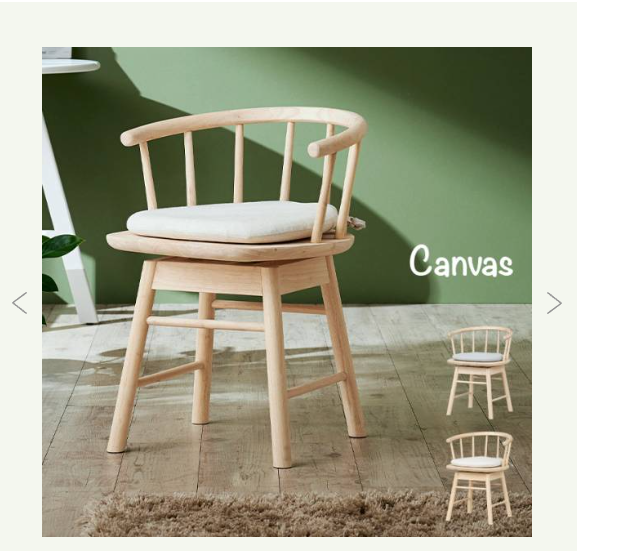

その「緑の家」が拘る無塗装だが、内部が使う家具でも無塗装に固執している。事務所の打ち合わせ椅子も無塗装で特注したりしているが、市販品で無塗装の椅子を探すことは大変難しい。そんな中下の椅子を見つけて使っているが、着座され長時間打ち合わせ(8時間以上)をしていただいた皆様からも価格を含め高い評価を頂いている。

このブログで紹介すると、次の月にはもう売り切れで、一度8月頃に入荷したようだが直ぐに売り切れとなった。しかし11月上旬に入荷するとのお知らせがあり、現在は在庫があるようだが再び直ぐに売り切れになるかも・・・。価格以上の価値があり、無塗装の市販椅子は大変貴重でありさらに無塗装で無垢の杉やヒノキの床には優しい回転する椅子。回転イスといえば大体がゴツクなるが、この椅子は優しい感じを残すフォルム。このお店と当事務所は一切関係ないが、下の画像リンクで購入できるので強くお勧めする。

さて孔子廟話題を戻すと・・・

正面は孔子像があるが向かって右手に小野篁像があり、顔が白いためそこだけよく目立つ。なるほど、このような配色でインテリアをつくればおもしろい。このように思いつつ初冬の晴天の中、新潟に向かった。