4月の第二週に桜の満開だった新潟県の多く地域ではイベントも行われた所も多いだろう。しかし私は今年の新潟の春を満喫できていない。

続きを読む

4月の第二週に桜の満開だった新潟県の多く地域ではイベントも行われた所も多いだろう。しかし私は今年の新潟の春を満喫できていない。

続きを読む

今週の月曜日にotomo vie centの土間キッチンに設置されるメインストーブの火入れを行ってきた。

続きを読む

先々週の最も荒れた日に土間コンクリートが打ち込まれた。

私は先日の防湿フィルムが敷かれた時点でこの工事の本懐は遂げられた位な気持ちだが、請け負って頂いている職人さんはここからがホントの本番となる。

いよいよ土間に防湿シートが敷き終わった。このシートでどれだけの湿気が防げるか・・・それはあるとないとは土間表面に与える影響の次元が違う。これで一階カビ対策のイロハの「イ」が終了。一応ロはエアコンによる調湿で、ハは気密シートによる建物の全体防湿化になる。この3つを行えばカビ害はほぼない。otomo vie centではイとロを行うことになる。

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の給仕スペース(裏方)にある水栓。シンプルでいてそれで且つデザインも程よく、さらに水跳ねが後ろにとびにくいものをチョイス。さらにローコストとメンテ性は抜群のおまけつき。

続きを読む

築130年の(既に135年目)otomo vie centの土間工事が行われている。私は通常業務が忙しく事務所に貼りついたままであるが、信頼のおける基礎屋さんなので安心してお任せしている。

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の作業スペースはできる限りコスト抑えるべく、天井仕上げ材及び壁仕上げ材はない。天井は合板むき出しのままで、壁は掟破りの板状断熱材そのままが仕上げ材となる。

続きを読む一部訂正で写真の入れ替え 2025.01.15

築130年のotomo vie centの先回のアップは10月だったので3か月ぶりにアップする。それはそのはずで11月中頃から休みがなかったので一度もotomo vie centの奉仕は行っていない。

続きを読む

お伝えしているとおり事務所の事務側の壁は断熱材のままアルミ光沢のままで完成予定。使用中に何らかの不具合(ぶつけて凹んだとか)があればボードじゃくりを施してあるので、打ち合わせ空間と同じくボードを貼る。

続きを読む

今日の話題は少しだけ意匠系。

上の写真の鍵穴・・・かわいいでしょう。築135年経たotomo vie centの小屋裏に眠っていた取っ手一式。リノベーションでよくあるラッキーアイテム。

続きを読むS造の中に置いた断熱材でできた箱が事務所になるわけだが、この箱はおいてあるだけで自立は考えずあくまでも鉄骨の内装となる。厳密にいえばS造が外側の梱包材でこの内部の断熱箱は本来の目的物=快適空間装置である。

2025年4月から住宅など木造建築物の審査が厳しくなることはすでに周知されてきている。以前も申し上げたが、新築よりもリフォーム、リノベーションが相当厳しくなるのであろう。たぶんほぼ古民家のリノベーションは・・・今後難しくなる。

続きを読む

メチャクチャきれいな秋桜が咲くotomo vie centのアプローチ。昔は室内に飾る秋桜といえば白だったが、露地ではピンクがきれいと感じるから不思議。

続きを読む

お盆中はotomo vie centでお世話になっており、その奉仕として大きくなりすぎた庭のタラノ木を切っていたところ・・・不覚にもあしながバチに軽く刺されたが、特に問題はなかった。

続きを読む2024.08.08.7時14分緑色グラフ差し替え修正

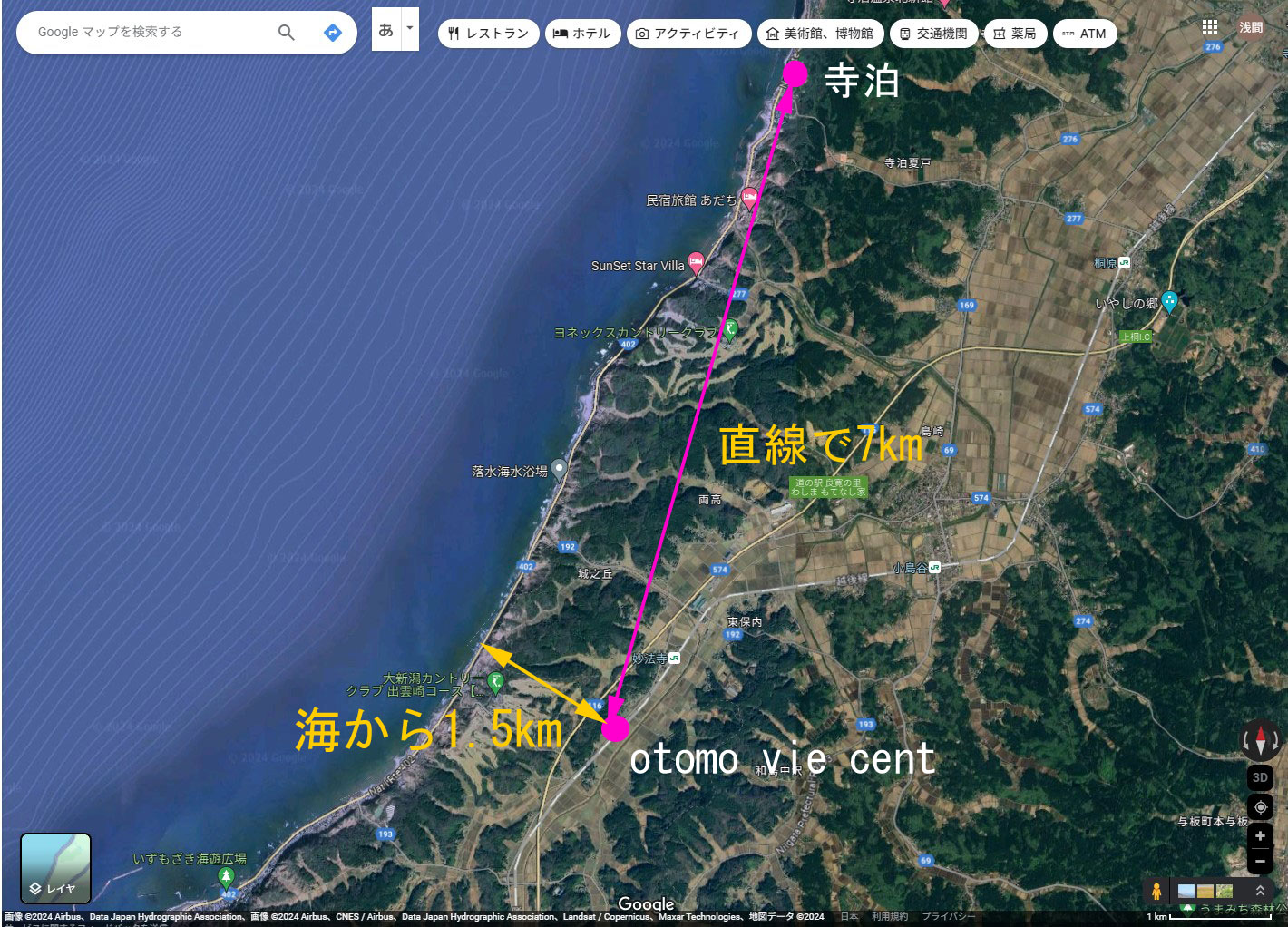

今年も梅雨が明ける前の気になる調査した内容を案内する。

拙宅で現在空き家になっている寺泊の家と同じく人が住んでいないotomo vie centの離れで家の湿気の入り込み具合を調査した。

まず両家の位置関係を上のグーグルマップで示すと寺泊(高気密住宅)とotomo vie cent(低気密住宅)は直線で7㎞弱。寺泊は海から30m程度でotomo vie centは海から1500mとなっている。

昨日の定休日にはいつもようにotomo vie centでの奉仕。畑の柵づくりのため竹を切り出して芋用の支柱づくりだった。お昼になり昼食は裏山で豊作の「ミョウガ」と畑の大葉、さらには山椒の塩漬けだけのトッピングで冷やし中華。これを暑い30度の中の離れで頂くことで最高にうまくなる。エアコンの効いたところではまずおいしく食べれないのが、冷やし中華やスイカ等だと思う。

続きを読む

2回前のotomo vie centの記事で古い桐箪笥から箱が出てきたと申し上げたが、写真を掲載していなかったのでアップする。

続きを読む

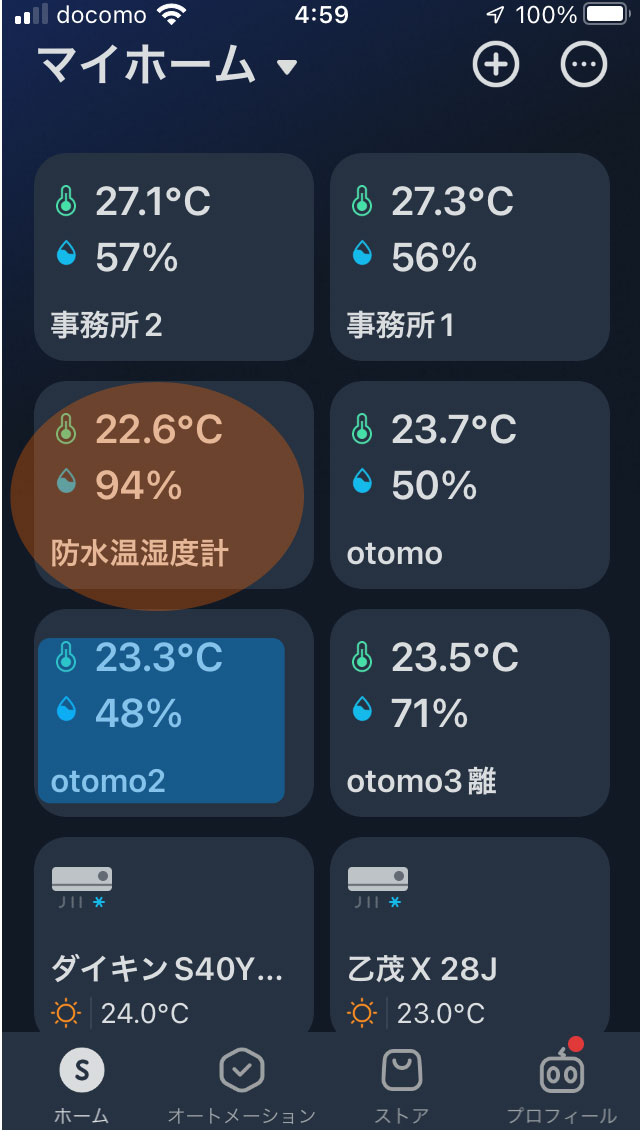

梅雨が始まりうっとうしい雨が降る。外気温は22.6度RH94%でありほぼほぼ外気が露点状態でまさしくじめじめ。一方私が宿泊しているotomo vie centのアトリエ棟は23.3度RH48%のカラカラ状態。

続きを読む

連休中はotomo vie centの奉仕作業で過ごすことがここ数年の決まり事。そういえばこの5月の連休中は20年以上ほとんどが遠くに出かけることもない過ごし方をしている。

続きを読む

otomo vie centの裏山には戦後植林された沢山の杉が植えられている。その杉から今年は昨年の過酷な夏だったせいかさらに大量の葉粉が飛散している。上の写真は飛散後に漂う黄色い霧のような花粉。

続きを読む

シロアリは殆どの方が嫌いな虫だと思うし、出来れば出会いたくないと考える人が大多数だと思う。その嫌われ者の白アリの中でもヤマトシロアリであればまだかわいい虫であり食害も穏やかである。

続きを読む

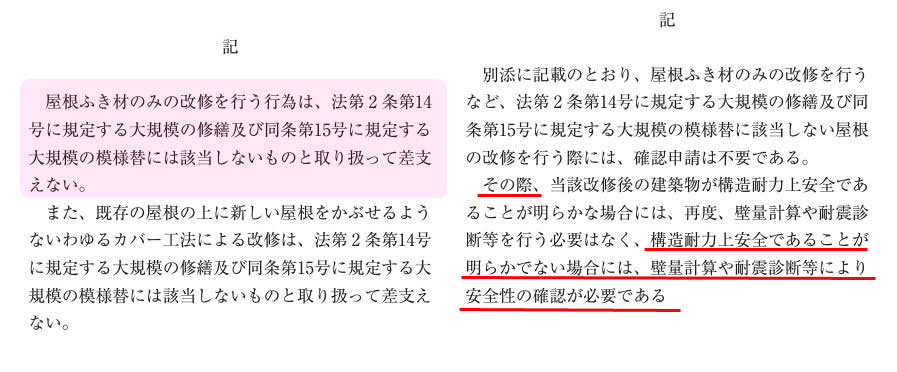

その⑤ではリノベーションが前より良くなると建て主目線で話したつもりであるが、その理由の確認申請の取り扱いに間違いがあったので昨日のブログを修正する。しかし2025年の4月からリノベーションが少なくなることも考えられる。

続きを読む2024.02.15 緑字加筆修正

実はリノベーションに朗報?もある。2025年からは既築住宅の大規模な修繕と大規模な模様替えは確認申請が必要となる。確認申請が必要となれば法に合致する必要があり、そうなれば耐震性は概ね震度6強で倒壊しない程度の耐震性を得る。つまり現法の低い壁量基準より耐震性がアップする。

続きを読む

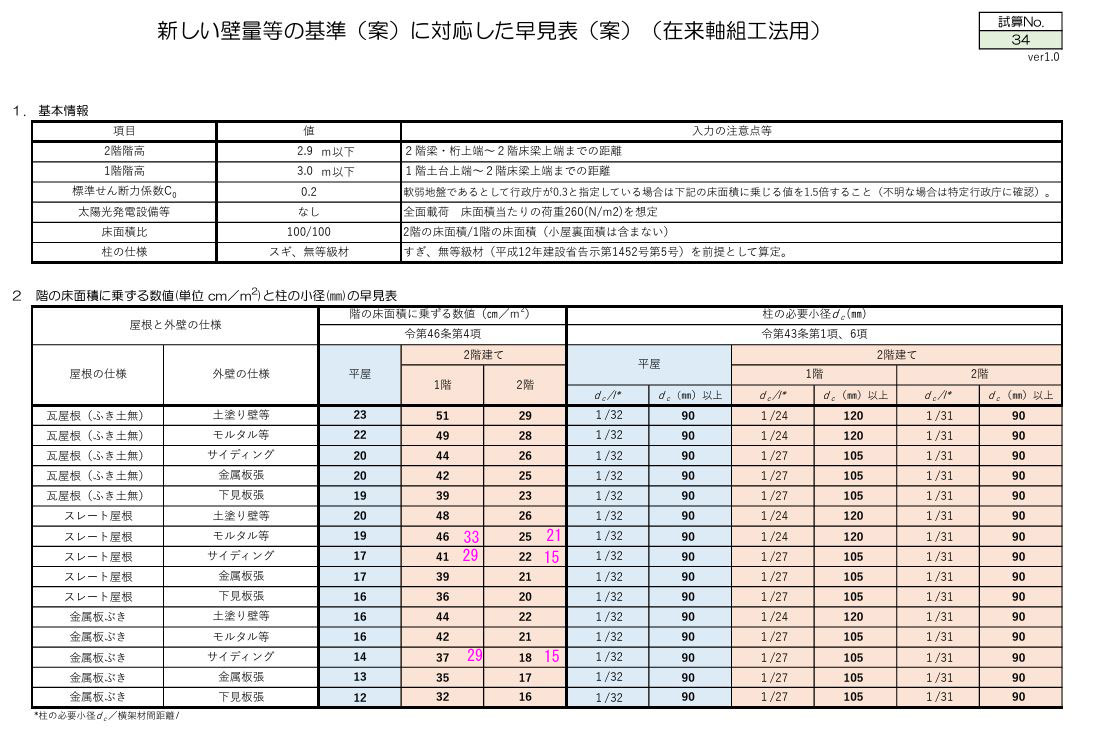

2025年から建築基準法の耐震基準は大きく変わる。上の図が2025年から運用される木造住宅の耐震壁量である。ここで注意したいのは上の図は太陽光発電パネルを設置しない従来の家での数値である。

続きを読むその1、その2でお伝えしたことを新築、既築別にまとめると・・・

続きを読む最近「緑の家」のブログは超高断熱高気密の内容より構造の話題が多くなっている。これは超高断熱が既に認知されてきているので、「緑の家」としては特にこれ以上一般的な情報を伝える必要性がなくなったと判断しているからである。そして今後の耐震関連と6年前から次の関心事であるカビについて、更に多くの内容を発信したいと思う。

続きを読む