先週、新潟県胎内市に建築中の「どっこんすいの家」の配筋検査が雪がちらつくなかで行われた。

続きを読む

誤解というより「人それぞれ」という表現に近いのかもしれないが・・・

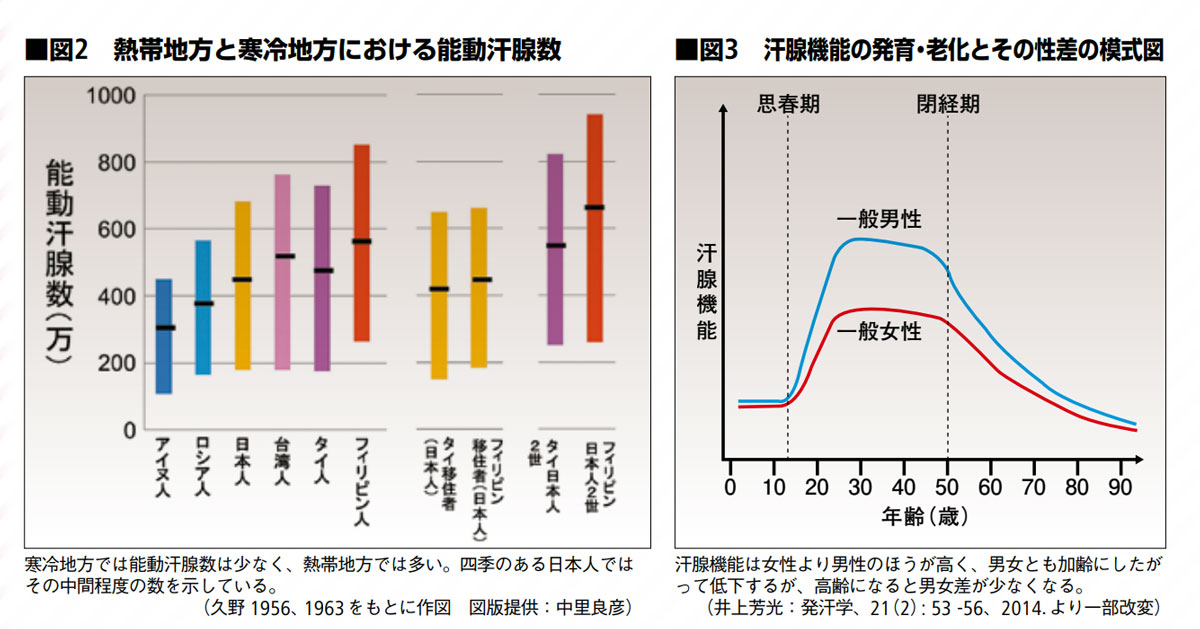

人が感じる快適温湿度にはそれぞれ差がある。例えば人が3歳までにどこでどのように生活していたかは、人の温湿度に対する快適性に大きな影響を及ぼすという研究結果の論文は多く、既に定説となっている。

続きを読む

昨日スズモクの鈴木さんと意見交換していた時に、「これはしっかりと訂正しておく必要がある」と思ったことは風呂CFの事だ。上のスクリーンショットは当事務所の13年前の過去のHPであるがが(現在も当然見る事が可能)、確かにタイトルは「業界が震撼!浴室に換気扇(排気用)入らない」とあるが、排気用換気扇を設置しないとは言っていないし、写真を見てわかる通り排気用換気扇はあり、また稼働させることも可能。つまりこの宣言をした当時から現在までの「緑の家」では、風呂CFは100%は設置され、排気用換気扇も98%※が同時設置されている。

※一軒だけが建て主さんのご要望で排気用換気扇が非設置。

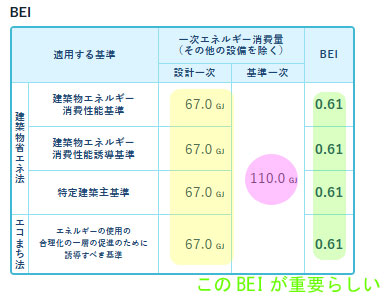

この12月から国は一次エネルギー消費量は等級7,等級8を新設する。等級7は基準値から30%以上削減(BEI≦0.7)、等級8は35%以上削減(BEI≦0.65)となり、従来の最高等級である等級6(20%削減)よりも高い省エネ性能を要求される。このBEIが殆どの補助金の基準となる大事な数値。しかし大事な評価値が省エネという大義に矛盾するので、早くこの算定をやめるほうが良いと考えている。

続きを読む

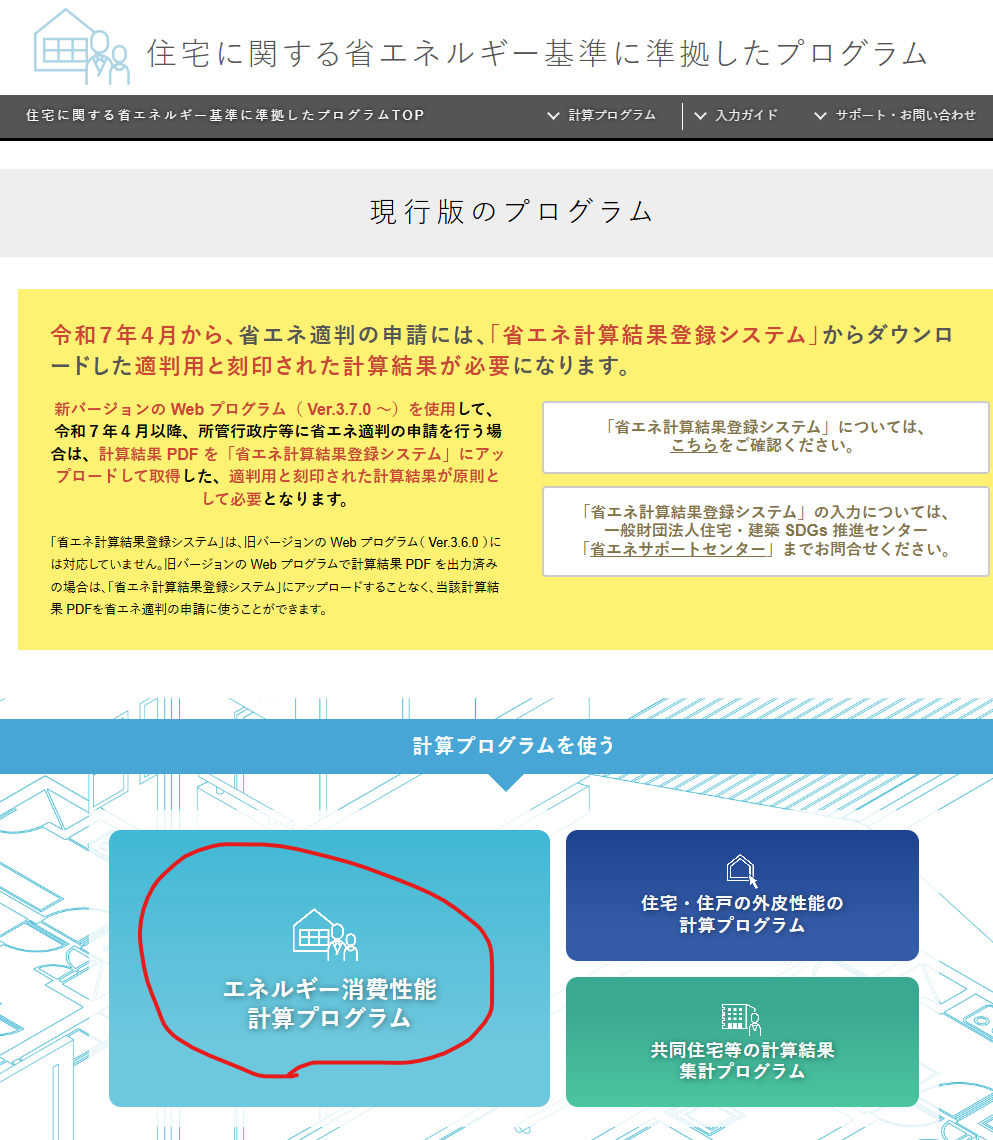

その1では確認申請を仕様規定でおこう事で省エネ適判(一次エネルギー消費計算)を使用しない時の非合理性を書いたが、その2では確認申請時に添付する省エネ適判を申請する時に必須な一次エネルギー消費算定についてそのプログラムからの見解である。そもそも一次エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス、水力、原子力、太陽光、風力など、自然界に存在するままの形で得られるエネルギー源。そこから加工されたエネルギーが電気であるため、電気で動く家電は電気がつくられために必要な化石燃料等に換算されて一次エネルギー使用量となるが、大体換算値は0.4(2.4)くらいになる。

続きを読むこの4月から確認申請時に断熱仕様が審査項目になり、断熱性を仕様規定か詳細計算の必要な省エネ適判かを選んでいるが、読者さんなら省エネ適判を選んでいるだろうと思う。その省エネ適判の審査の時に一次エネルギー算出が必要になる。

続きを読む

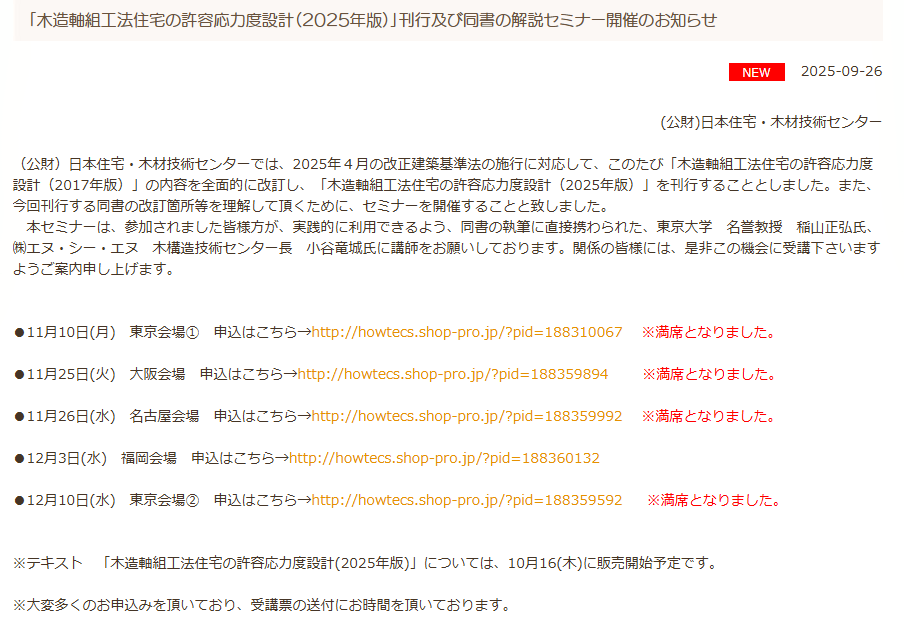

COVID-19 (いわゆる新型コロナ)は多くの問題を引き起こしたが、それでも良かったこともある。それがWeb講義や閲覧である。新型コロナ警戒中の2021年~2023年までは、各講習会はWebで模様されたが、再び元に戻ってリアルのみの講習会が増えてきた。上の木造の許容応力度設計もリアルしか行わないようで、しかもすでにほぼ満席。

続きを読む

ある計画中の建物で、この4月に法律が変わり確認申請が3か月かかるとの話を聞いたが、確かに3月から4月は駆け込み申請で通常7日で確認申請が下りるところ、審査待ちで3週間後に審査開始で4週間かかっていたが、上の頃には法律で決められたとおり一か月で確認済証を頂ける。

続きを読む今年の7月にアップした投稿で少し補足をしておく。何度も申し上げるが決して第三種換気を否定しているのではなく、それぞれのメリットデメリットがあり、第三種換気のデメリットを正しく理解するためにお伝えする。

続きを読む

今年の9月に九州で行われた大会の続きで環境工学委員会のシンポジウム「AIJES※ 気密性能に関する規準・同解説」が行われた。

※AIJESとは日本建築学会環境規準であり、建築学会環境工学委員会で決めている。日本国の法規準とは違うが、建築学会という唯一無二の業界団体なのでこの規準に準じて国の法体系がつくられることがあるいわば先進的な規準。

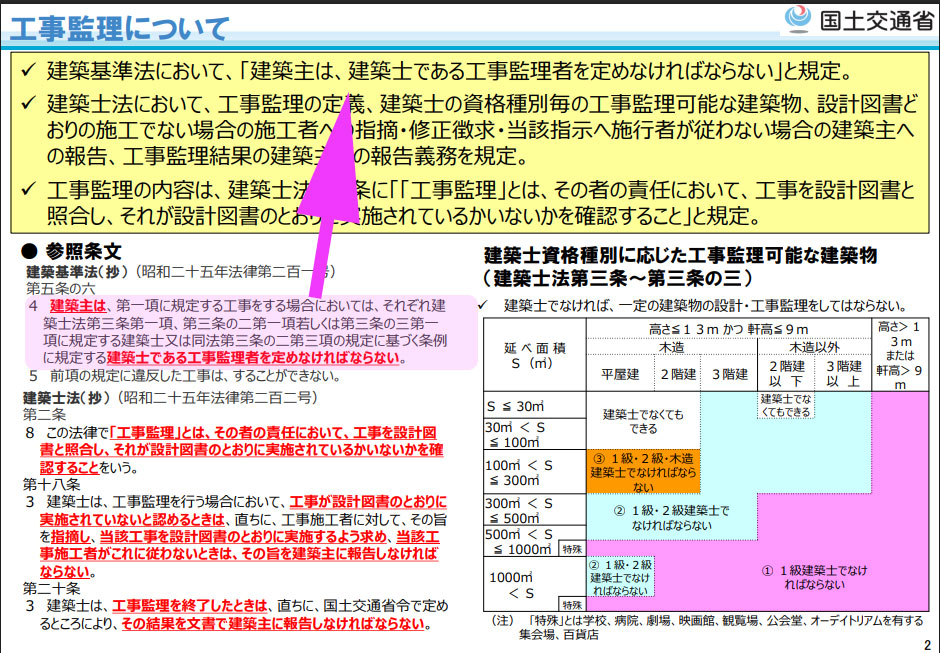

一般の方が家をつくるときには、設計者と施工者と工事監理者が必要になる。設計者と施工者はだれもが知っていると思われるが、工事監理者とはいったい何者?との疑問があるかもしれないが、もし私が今の仕事していなくて一般の人であった時でも家を建てるなら必ず「施工関連から独立している工事監理者」を自身で選ぶだろう。

続きを読む

今日の話題は屋外の外壁すのこ張りについてである。ちょうどこの記事を書いている途中にタイムリーなコメントまで頂いている。

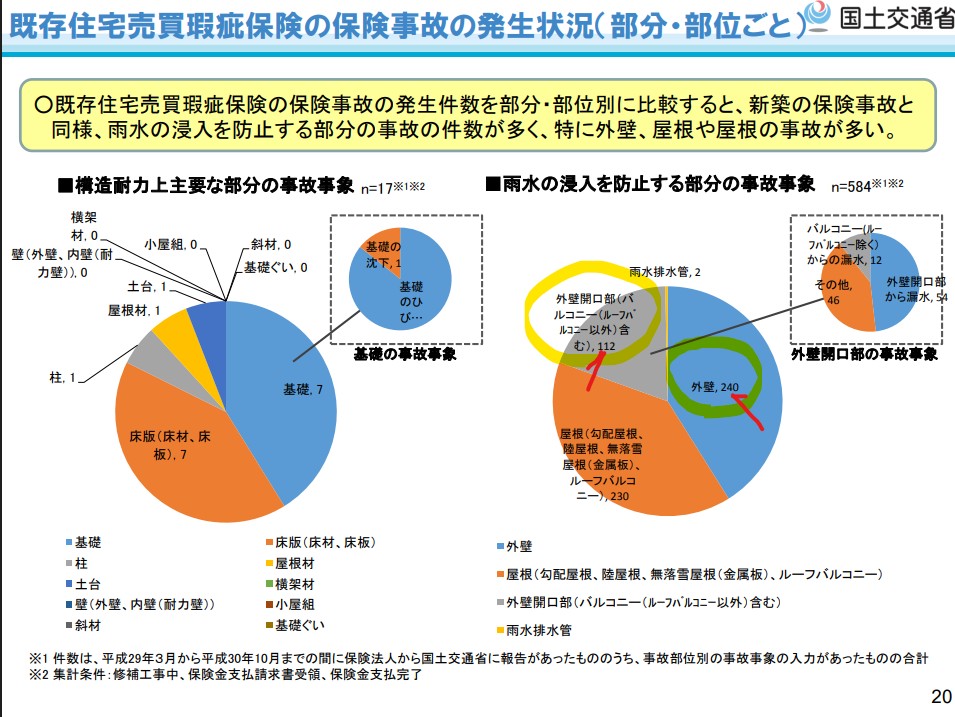

建て主さんは知らないかもしれないが、業界人は屋根からの雨漏りより外壁全般からの雨漏れが多いことを知っている。上図左は瑕疵担保保険が使われた漏水部位の割合だが、屋根より外壁およびそれに付随する箇所から雨漏りが半数以上あり、屋根より相当多いことがわかる。データは短期間であるが肌感覚でもこんな感じを否定する業界の人はすくないはず。

続きを読む

以前から可変透湿気密シートには疑義がある。当然すでにそれなりの年数を経ているのでそろそろ検証をしっかりと行う時期に来ているし、できるはずなのでぜひ行って頂きたい。当然一義的にはメーカーが行うべきだが、本年度から法律で実質高気密高断熱を推進して義務化していることから公共研究機関でも行って頂きたい。

続きを読む

昨日ようやく農林水産省が「米が足らなかった」ことを認めた。あまりにも遅すぎる謝罪である。しかも本来なら政府が国民に一番最初に謝らなければいけない立場なのに、なぜか政府でもない党の部会で先に謝罪するこの不思議さ。まるで政府は農林水産省に騙されたといわんばかりのパフォーマンスともとれる。

続きを読む

年々多機能になっているエアコン・・・。「緑の家」では日立製のエアコンを使っているが、除湿が思うように効かない原因の一つに・・・「eco機能」の解除忘れがある。

続きを読む4年前から過去3回にわたって続いてきたこのシリーズもようやく収束の気配。上のリンクは過去3つのブログであり、この話題を知らない人は是非読み返してほしい。そして先月の終わりにこの基礎断熱の件で建研のHPに改定版が上がっていた。それによると・・・

続きを読む

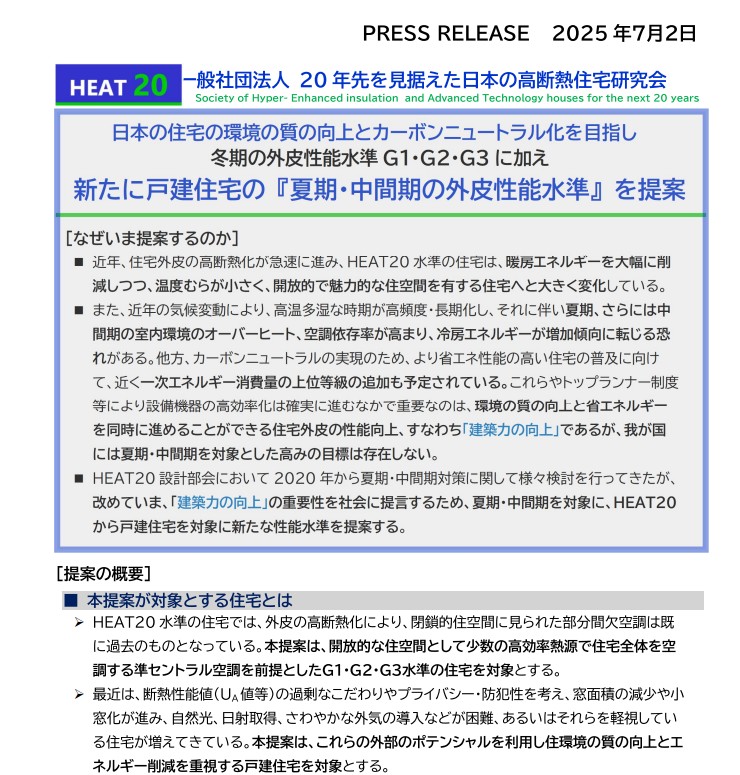

(一社)HEAT20のHPに行くと上のPDF文章のリンク先へ行ける。そこには「夏期・中間期を対象とした高みの目標は存在しない」とある。確かに現在の夏期の冷房負荷を検討するための外皮計算では、最も影響を与える窓の日射遮蔽(侵入)が甘くこの新潟以南の本州地域がηAC=3.0~2.7以下となっているだけである。しかし問題はそこではない。

続きを読む

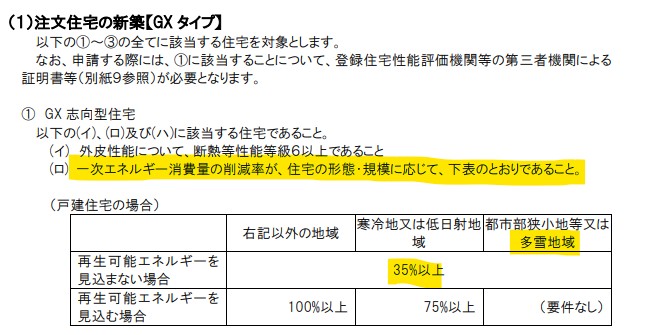

今年の住宅の補助金は高額で160万というGX志向型住宅がある。しかしこのGX基準が・・・というより一次エネルギー算定に納得がいかない。

続きを読むこの記事をアップしてすぐにコメントを頂き、それが記事に対して重要なことなので記事の修正加筆をしております。今しばらお待ちください。

2025年4月から住宅など木造建築物の審査が厳しくなることはすでに周知されてきている。以前も申し上げたが、新築よりもリフォーム、リノベーションが相当厳しくなるのであろう。たぶんほぼ古民家のリノベーションは・・・今後難しくなる。

続きを読む

私は隈研吾氏を擁護するわけではないが※、最近の同氏設計に対するに何か勘違いをされて批評することは、「緑の家」がいつも申し上げている、「日本の気候(本州以南)で屋外に木にカビが生えるのが当たりまえ」の日本の気候を全く理解していない。

※私ごときが擁護しても何のプラスにもならないが。

高断熱高気密の住まいを少し勉強した人からは必ず質問される。「床下に給気する換気方式はどうか?」と・・・

そこで何度もお伝えしているこの件の再掲となる。もう何年もまえから申し上げているが、換気やエアコンなどの設備はメンテナンス(掃除等)が重要だから・・・と口を酸っぱくして申し上げている。が、それでも何回もお伝えしたい。

続きを読む2024.09.27 緑字加筆修正追加

JISA2201:2017の建物条件2で規定された方法で中間気密測定をして先回はαAが18㎝2だったのが今回の完成気密測定(建物条件2)では45㎝2と27㎝2増えている。これは全く予想どおりで本所リバーサイドの家の完成気密はC値0.2㎝2/m2となった。

続きを読む