先日、「アルミサッシの終焉」と記事にしたら、数件のお問い合わせがありましたのでちょっと業界の事を補足説明いたします(良いんでしょうかこんな事説明して・・・ちょっと過激ですね)。

まず殆どの方が「YKK」や「トステム」と言えばアルミサッシメーカーだとお思いでしょう。でも住宅用アルミサッシに至っては「YKK」や「トステム」はアルミサッシの単なる「部品メーカー」です。

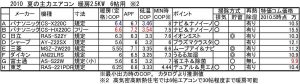

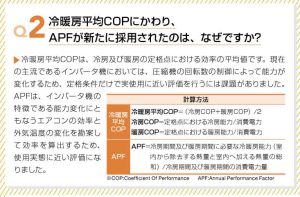

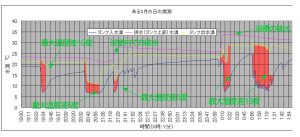

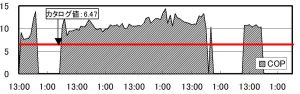

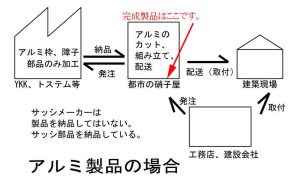

上の図のように、従来はアルミサッシは次のような流れです。YKKさんやトステムさんはアルミの枠部品を主に都市のガラス屋さんに売っているだけです。ところが省エネ法などでサッシ性能が重要視され始めると、ガラス自体もYKKさんやトステムさんが指定するのでアルミサッシメーカーから買う事になってきました。しかし依然、アルミサッシでは組み立ては町のガラス屋さんなのです。ですのでアルミサッシの窓としての保証はYKKさんやトステムさんではありません。ガラス屋さんです。「えっ」とお思いでしょうが、これが今までの流れです。なぜこんな流れになったのかと言う事は説明を省きます。

さて今までガラス屋さんは組み立てから配送、メンテナンス、また時にはアルミサッシのカットなど多くの工程があります。

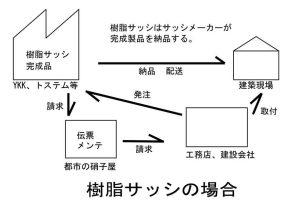

下の図をご覧下さい。これが樹脂サッシになるとガラス屋さんは殆ど工程が無くなるのです。主に網戸と調整メンテナンスくらいです。つまり

「工程がなくなる事=利益巾が減る」

と言う事になりガラス屋さんがとても困ります。

だからガラス屋さんはできるだけアルミサッシが多い方が良いのです。従って工務店さんから発注を受けるガラス屋さんは、意図的にアルミサッシの方を樹脂サッシより安く価格設定します。ガラス屋さんは樹脂サッシにしたくないのです。サッシメーカーもアルミ精錬工場を持っているのでできればアルミが多い方が良いですのでお互いの利益が合致して建築現場では樹脂サッシの価格が下がらなかったのです。

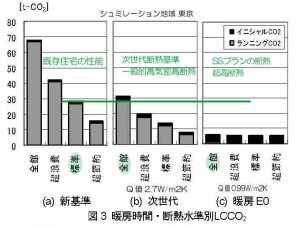

しかし省エネ法が厳しくなり関東から東地区は樹脂サッシの断熱性がないと次の断熱基準をクリヤーできないので、行政がアルミサッシメーカーを説得したのでしょう。そうなると数社あるアルミサッシメーカーはやはりパイを大きくしたいので、樹脂サッシ拡販に舵を切り始めました。そして直接のお客様であるガラス屋さんの意図に反して樹脂サッシを売り込み始めたのです。

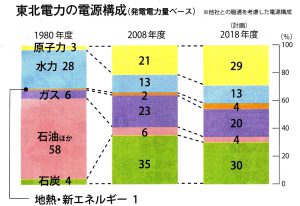

そもそも先進国ではアルミサッシより樹脂サッシが高い事はありません。アルミサッシはアルミの精錬に超大量の電気を使う事は有名です。そして今後はこの電気を発電する燃料が高騰することは目に見えていますので、電気を多く使わない塩ビ(樹脂サッシ原料)に将来性があると決断したのでしょう。

今まで国内の樹脂サッシはほぼエクセルシャノンさんしか販売しておりません。エクセルシャノンさの樹脂サッシは「ガラス屋さん」を基本的に通らないため、樹脂サッシより性能の低いアルミ樹脂複合サッシと同じ価格(白のみ)で販売して営業を始めております。ここから推測ですが・・・そこで危機感を抱いたアルミサッシメーカーが自社で樹脂サッシ販売拡販を始めました。その発注システムもガラス屋さんを飛ばしてネット発注を受けます(伝票はガラス屋さんをとおります)。

ですのでガラス屋さんにしがらみを多く持つ工務店さんは樹脂サッシの価格は下がりませんが、エクセルシャノンさんとお付き合いのある工務店さんなら樹脂サッシの価格は下がります(YKKさんやトステムさんと競争させれば白色以外も下がる可能性あり)。