この4月から確認申請時に断熱仕様が審査項目になり、断熱性を仕様規定か詳細計算の必要な省エネ適判かを選んでいるが、読者さんなら省エネ適判を選んでいるだろうと思う。その省エネ適判の審査の時に一次エネルギー算出が必要になる。

尚、以下に述べることについての注意だが、2025年4月の施行の法改定は多岐にわたり法律全般(当事務所は小規模の専用住宅が多い)の理解は難しく、私の関わる分野だけの事を述べるのでその点はご容赦願いたい。

私の主張は表題に記した通り「一次エネルギー算定は確認申請に必要な検定にするべきではない」と考えている。

私の考えとして「省エネルギー」は良いがそれが「気候変動防止にともなう脱炭素を推進」を御旗にするなら反対となる。これはずいぶん前から申し上げているが、この今の住環境、生活様式、日本のエネルギー資源を考えれば炭素を燃やさない生活、経済など考えることはできない。エネルギー革新がおこり化石燃料に変わる新たなエネルギーが発見、開発されなければまず難しい。

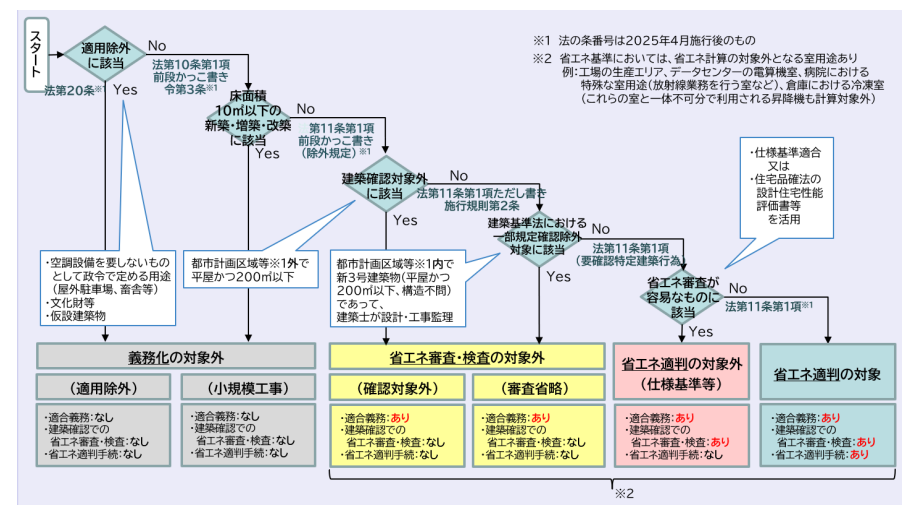

さて本題だが、上に省エネ法をクリアーするチャートをしめす。このチャートでは4月からの確認申請時には、多くのケースで省エネ適判をうけるために一次エネルギープログラムを利用しているだろう。一次エネルギープラグラムを利用しないで確認済証を取得するには、断熱性能を詳細な計算で行わない仕様規定取得する方法がある。この場合は、決められた内容にチェックをいれて提出すれば一次エネルギー計算を行わなくても確認申請を受理審査してもらえる。

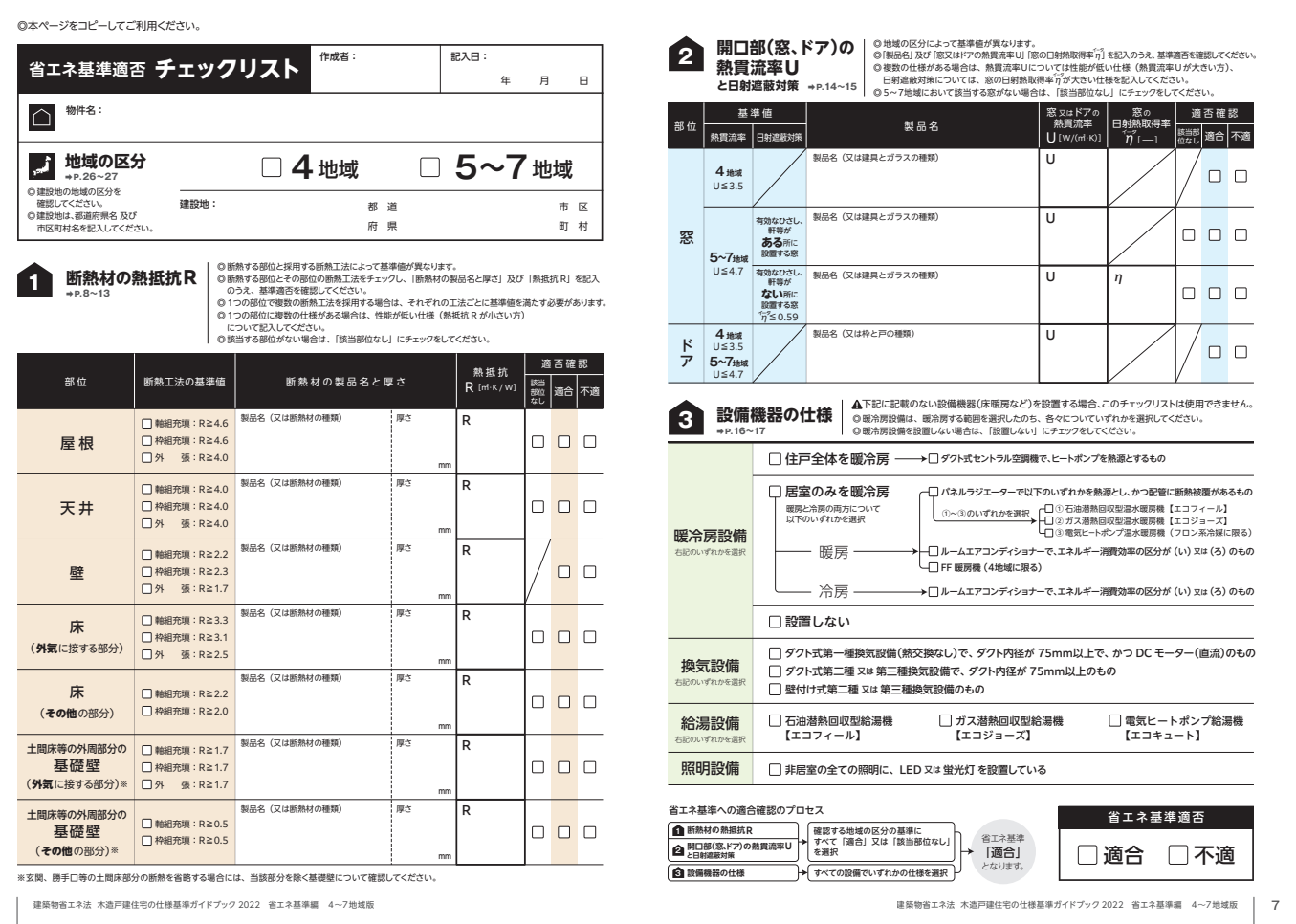

その仕様規定取得のフォーマットは下に示すマニュアルで説明されており、その中に一次エネルギー計算の代わりのチェックリストがある。

上の3で記された所が、一次エネルギー算定のプログラム計算にかわる仕様規定(チェックリスト)であるが、この程度の決め事でも非合理的な内容。まず最初に住戸全体を冷暖房するかどうかがあり、これは一次エネルギープログラムでも同様。まずここにどんな合理的意味があるかが理解できない。家全体を冷暖房するか部分的に暖房するかは住人にゆだねられる事項であり、その履行は約束できにくいにも関わらずそれがまず大前提になっていることが不思議である。そもそもだが、暖房に限って言えば住戸全体を暖房しない限り家内部での結露による被害防止は難しい。つまり暖房を行う以上住戸全体で行う暖房が結露(カビなど含む)防止の必須行動である。そのため住戸全体の暖房が大前提でない限り住戸の冷暖房エネルギー消費量の計算を合理的な判断でできないはずである。評価するならまずは正しくない前提条件を設定しない事である。もし当初はこの項目で住戸全体を冷暖房しないと選択し、いざ住んだら住戸全体を冷暖房したなら、この段階で確認申請と違う選択となり違法建築物にもなりかねない・・・ともいえる。国交省がHPでアナウンスしている内容には、「確認申請時に設定した設備を入居後に明らかに性能が低い設備に変えると、再審査が必要なる可能性が高い」とされている。それなら設備機器を選定した時の大前提が「住戸全体を冷暖房しない」も変更すると「再審査」が必要になることは道理である。

この4月以前では、一次エネルギー算定の審査を行う確認申請は一般的な住宅ではほとんどなく、長期優良住宅を取得した建物に限られたため、このような設備変更での再審査がいやなら長期優良住宅を選ばないで新築すればよかっただけだが、この4月以降はほぼすべての新築で再審査が必須となるはず。

このように住まい後に住人に任されている住まい方で、簡単に変化するような条件を確認申請で審査する不合理性・・・。家の窓の性能や躯体の断熱性は、一般的に住人が勝手変えることは難しいので、従来通り家の躯体性能だけが義務規定ででよく、住まい方や設備によって簡単に変わる一次エネルギー基準による評価の義務化や審査は合理的とは言えない項目である。省エネとは国が規定し企業で行うべきの所と、各個人の判断で行うべきところを明確に分ければよいだけの事。設備類は主に製造企業への規定でよい。

例えば本気で一次消費を住戸レベルの設備類で低下させたいなら、照明器具のように「白熱球」を国内では生産中止にし、これにより住宅でもほぼLED照明になったように行えばよく、エアコンなら消費効率の区分(い)以下のCOP性能のエアコンを国内では製造不可にすればよい。給湯器も同様で潜熱の熱交換できない機種の製造を中止することにすれば、良いだけである。住人は賢いので照明器具はほぼ10年でLEDに置き換わったし、住人が経済的な判断で省エネ性の高い機器を選ぶのはとても自然な行動であるので、特に強制力のような確認申請時の必須審査項目にする必要がないとの考えで、表題の「一次エネルギー算出は確認申請に必要か?」になる。

ここまでは省エネ適判を受けない仕様規定での確認申請の流れであるが、省エネ適判を受けて一次エネルギー計算が必須な確認申請の方も論理的におかしい。これはその2で説明する。