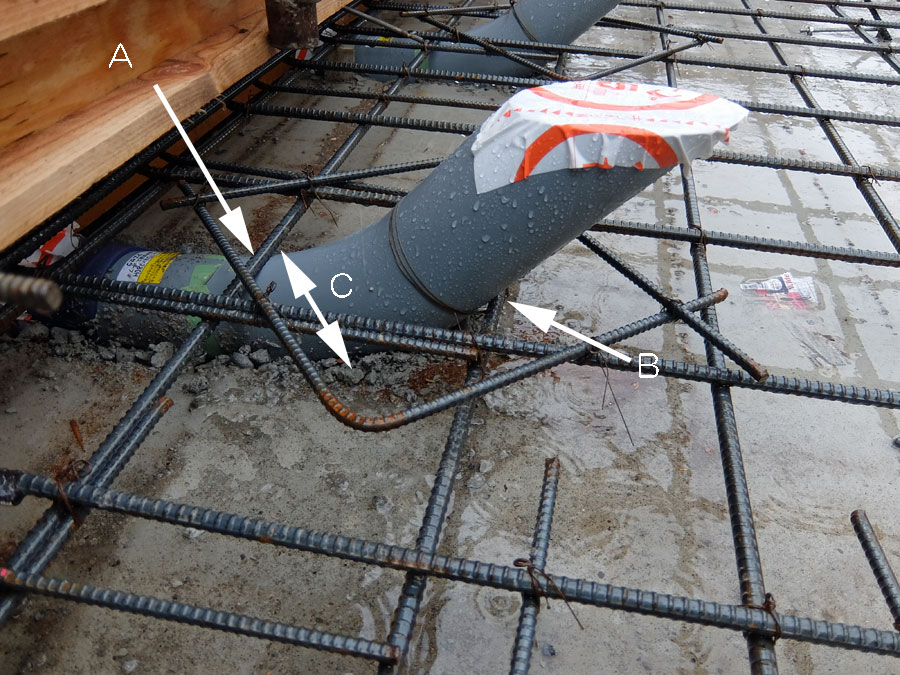

先週の土砂降りの中、今朝白町の配筋検査に伺った。ところが・・・「緑の家」では見慣れない風景・・・。なんだこれは・・・。

「緑の家」ではかつて一度も行なったこと事がなく、避けているスラブ内配管である。この配管方法は、長期優良住宅の定めでは「やむ得ない方法」としてOKになっているが、「緑の家」ではNG。初めて施工する会社さんなので事前打ち合わせをして、万全を期して現地に向かってこれを見たときには、「残念」と言うほかない。そのため配筋検査は中止し、後日修正してから再び検査を行う事になった。

そもそもよく見ると、このスリーブ管が主筋や配力筋に触れており、鉄筋のかぶりが確保出来ていない。そこに補強筋(斜めの鉄筋)が入っていることの矛盾。しかもフラットスラブであるため、立ち上がり下のスラブが厚くないので、そこをスリーブ貫通すると、一部スラブ厚が半分くらい削られることになる。

あぁーこれは、フラットスラブが簡単とわかっていても広まらない理由にこの排水管貫通部分があると察知した。一般の基礎高では、立ち上がり途中で排水管を抜こうとすると、低すぎて地中に入ったりして最も悪い基礎に配管になるのである。

そういえば12年前の2009年に書いた文↓

https://arbre-d.sakura.ne.jp/main/column/10-2/

でもあったように、原則このような排水管のスリーブは禁止なのである。しかし殆ど現場ではこのスリーブ排水管が行なわれている。図では大丈夫なように見えるが、今回実際の施工をみて、

「あぁこれはスラブ主筋又は基礎梁主筋など重要な鉄筋を切断しないと入らないな。補強筋をいれてもつらい納まりだなぁ」

とわかり益々「緑の家」立ち上がりを貫通する排水管の合理性、合法性がよくわかった。正しい計画の写真は明日のブログに載せる予定。

さて今回はそれだけではない・・・。

現場の仕事が早すぎたせいか内型枠があり配筋が見えないところがある・・・と言うことでコンクリート打込みの予定を中止して、配管貫通を直し、型枠をとりもう一度改めて配筋検査になることを伝えて帰った。土砂降りのなか折角に意を決して来たのに残念だったが、しっかり直してくれるとのことで次の検査に期待する。

コメント

返信ありがとうございます

新潟と同じ準寒冷地ですので、地上に出しても断熱材を巻けば問題ない程度かと思います

スリーブホルダーの説明でも、かぶり厚の確保についてきちんと謳われており、またベタ基礎用と謳っていながらスラブを貫通する絵は公式では既に見当たりませんね

https://www.sekisui-ms.co.jp/product/housing_and_infrastructure_member/basic_construction-related_products/1290625_28620.html

いつも有益な情報を掲載していただき、感謝しています

これからも鋭い考察、楽しみにしております

施主です

基礎立上での配管貫通の重要性は重々承知なのですが、長期優良住宅仕様で、と指定しているにも関わらず、工務店からは埋設するのが仕様、と押し切られてしまいそうです

埋設する理由として、基礎内に入れれば凍結防止になる、と説明されたのですが、立上から配管しても断熱材を巻けば凍結することなどないと思うのですがいかがでしょうか

もし凍結するとしても、そのときにはガス給湯器の給水管も凍結していると思うのですが・・・

Alfa147様

コメントありがとうございます。

>長期優良住宅仕様で、と指定しているにも関わらず、工務店からは埋設するのが仕様

については、一応やむ得ない場合はスリーブを使えば地中はOKで長期優良住宅としての仕様になりますので、工務店さんの言い分に間違いはないと思われます。

その一方、凍結防止が必要な地域かわかりませんが、スリーブを使ってベタ基礎のスラブ内または下を合法で貫通するには相当注意が必要です。スラブの配筋はスリーブからすべての方向で60mmのかぶり厚を確保しなければなりません。また貫通径が大きければ補強筋が必要で、これもかぶり厚60mm以上確保する必要があります。更にスラブ厚が減る場合、何らかの補強も必要で、地中内を通すにはとても難易度が高くなります。そしてこれは法律で長期優良の仕様ではないため必須です。その点をチェックして指摘すればよいかと思います。

ご回答ありがとうございます

実際の施工現場を確認したところ、やはりかぶり厚は確保されておらず、また補強筋もありませんでした

長期優良住宅仕様以前の問題で、違法であると指摘したのですが、施工管理者は工務店側から外注されているようで、この仕様で問題ない、実績があるので安心しろの一点張りでした

既に打設も終わってしまったため、今から修正することも難しく泣き寝入りするしかない状況ですが、他の記事でも仰っている通り、施工管理者を施主が指名することの大切さを痛感した出来事でした

このような施工ができる部材がわざわざ売られているくらいですから、同じようなことがそこかしこで起きているんでしょう

ちなみに、凍結防止が必要とは思えない地域で施工中です

緑の家では立上部に給水管を貫通させる場合、どのような凍結防止処置を取っていらっしゃいますか?

Alfa147様

>緑の家では立上部に給水管を貫通させる場合、どのような凍結防止処置を取っていらっしゃいますか?

新潟県の平場では見えがかり外部は塩ビ鞘管で覆って(特殊なラッキングような)その内部で断熱を行っている程度で問題ありません。一方凍結深度が600を超える地域では深布基礎になることが多く、通常地中内から貫通させます。