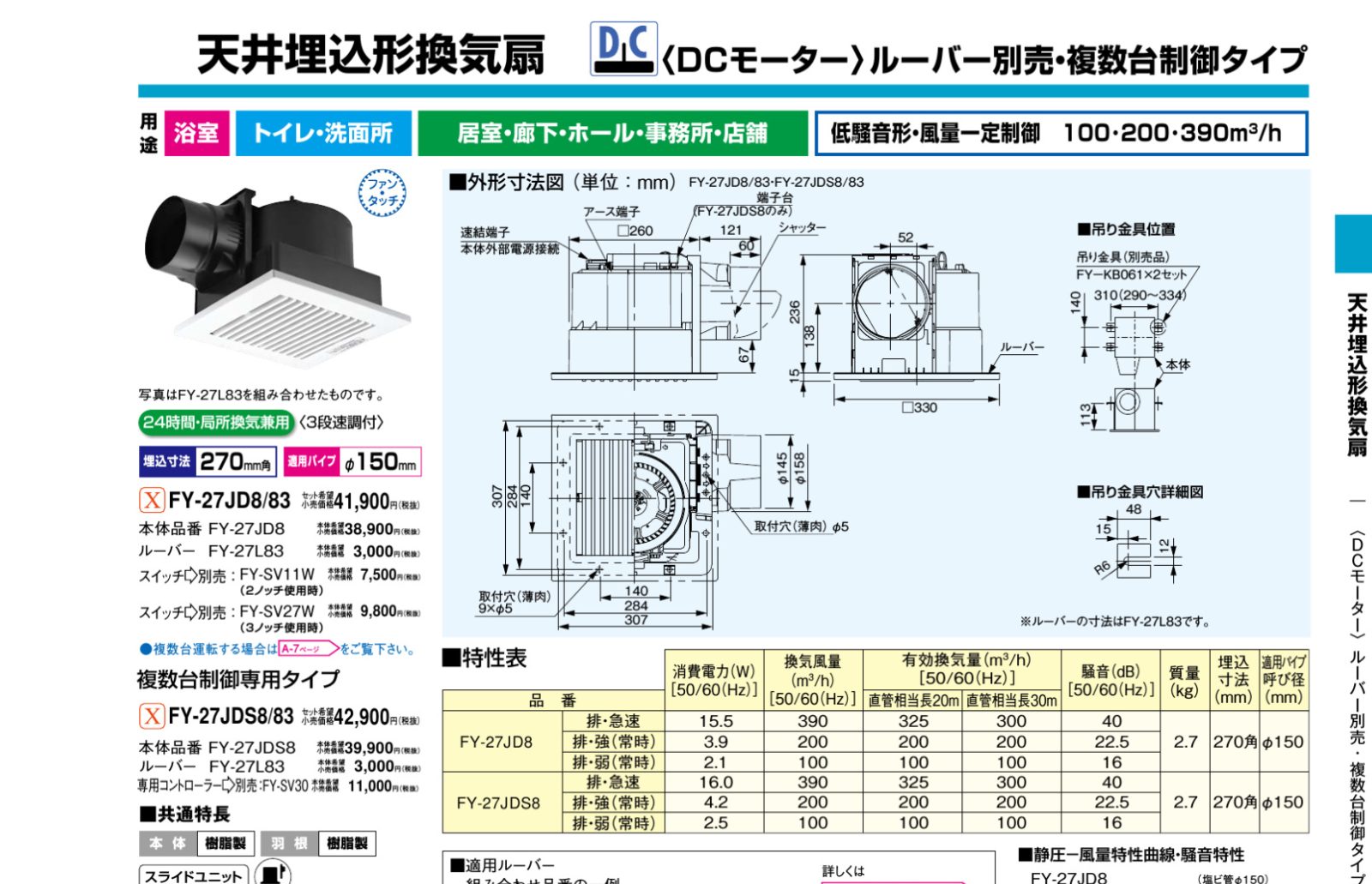

事務所2階の水廻り部分の改装がほぼ終了した。その風呂には当然風呂CF(風呂循環ファン)が設置されているのであるが、どうせ設置するなら過去最大の風量で標準品より0Paで3倍以上の大風量(390m3/h)が出せる機種とした。

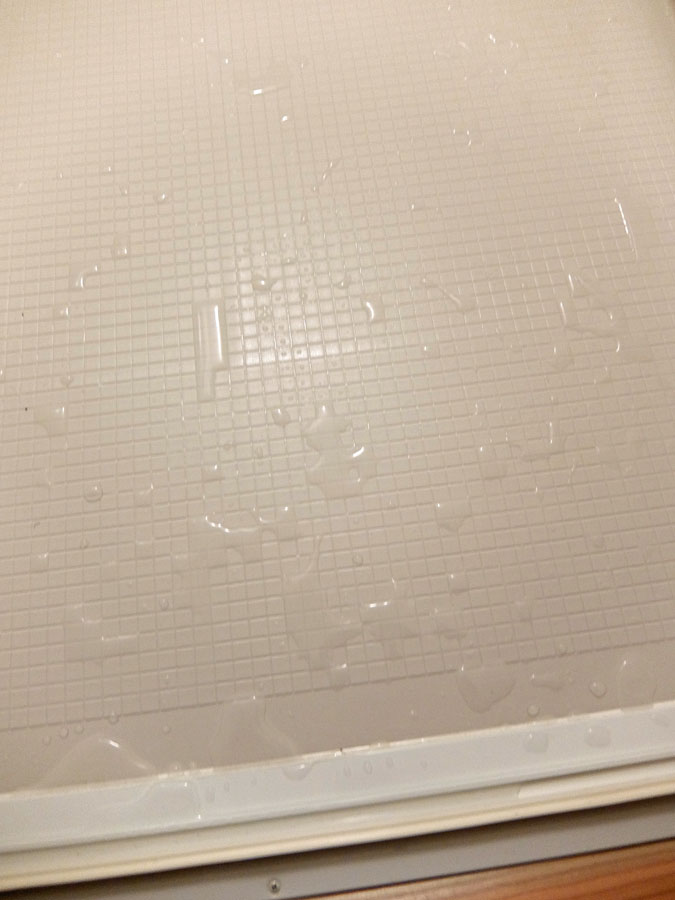

使用した機種は上のとおりであり、「急速」モードで390m3/hを15.5Wで作り出すブラシレスDCモーターの天井扇である。3段階の風量が選べるが、これは専用スイッチを使った場合で有り、私はタイマーで自動的に停止する単純な仕組みにしたいので一つの風速になる。そこで当初は「強」モードの200m3/hを計画していたのであるが、タイマースイッチ(電子式)と結線しても動かない。一方「急速」モードで結線すると正常に動くので急速モードの390m3/hを吹きこむ風呂CFとした。当初200m3/hの「強」モードにしたかった理由は静圧0Pa時には比消費電力が0.02と抜群の効率を誇るからであり、390m3/hだと0.04と倍になるからである(それでも高効率)。この0.02という比電力は静圧が低い高効率の小さなパイプファンより高く大変優秀。実用域の静圧30Pa以上でも0.05は驚異。

しかしよく性能を把握すると、50Pa時の消費電力は「強」モードで11wにたいし「急速」モードで17Wでほぼ1.5倍であるが、風量も200m3/hにたいし300m3/hと1.5倍と、静圧が高いとき(10~50Pa)の効率は変わりないくらいよい性能である。CFの場合ダクトの圧損はわずかだが、長時間でこれだけの大風量時には30Pa以上はグリルで発生し、さらにフィルターの汚れによる圧損は確実に高いので、常に40Pa以上の圧損があると考えられる。となると比電力は「強」モードと「急速」モードでは変わりなくなり「急速」モードで結果オーライだった。つまり風量が増えれば早く乾くはずなので、カビ防止が目的の風呂CFは乾燥時間が早いほどよい。

さてその大風量CFの効果だが、

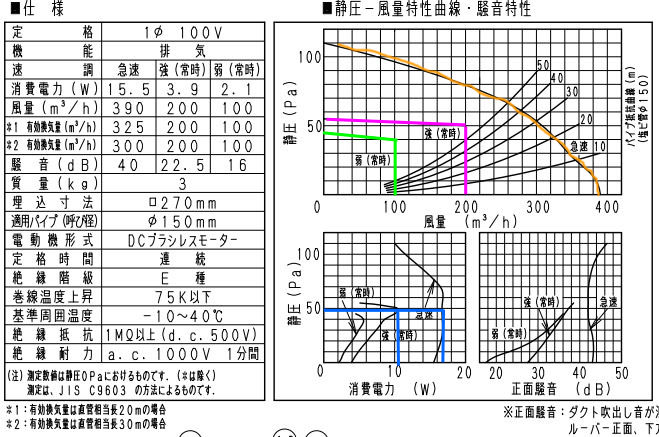

UBの使用後の状態は上のとおりで、ワイパーですき取ったり、タオルで拭いたりせずにビショビショ状態からの風呂CFのスイッチON。

CF運転タイマーは6時間でセットでON。「緑の家」ではタイマーはCF側でなく排気用換気扇側につけるが、今回は実験なのでCF換気扇にタイマーをつけ乾燥時間を調べる。

結果は・・・

6時間タイマーでほんのわずかな一カ所(エプロンのジョイント隙間)を除いて完全に乾く。

だがしかし2時間程度ではさすがに乾いてないところが目につくし、4時間ではあと一歩の部分がのこる。このときの室内環境が室温22度でRH(相対湿度)45% 程度の環境。これは夏の室内環境である26度RH(相対湿度)50%の風量200m3/h時と変わりない印象(あくまで印象でありデーター取りしていない)。一方環境が22度でRH(相対湿度)60%で200m3/hではさらに乾くスピードが落ちる体験をしている。ここから想像するに風呂CFの風量は無理に200m3/h以上は必要なく、風量変化による乾燥時間の短縮より送り込む空気の環境(温湿度)に乾燥時間は左右されやすいようだ。つまり全館空調などで、24時間乾きやすい空気質が重要であると、当初のCFの前提条件が裏付けされたと思われる。しかし条件を揃えたデーターによる比較を行っていないので、将来訂正するかもしれないが大きく異なることはなく、風呂CFは従来から実績のある120~200m3/h程度で計画することでよいとおもわれる。

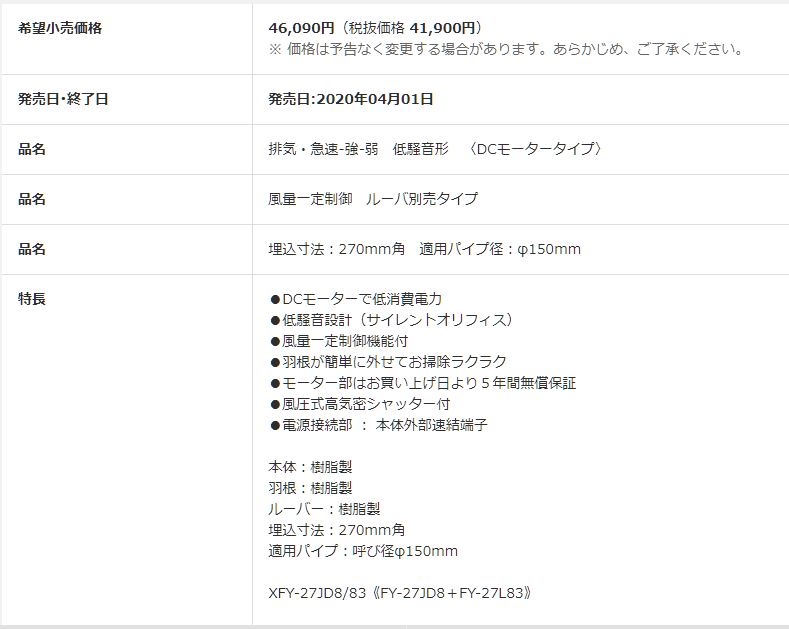

今回使用した風呂CFは下の通りの仕様である。

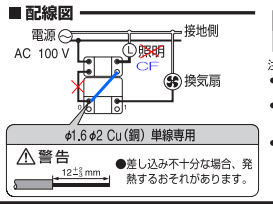

この換気扇は風圧式ながら高気密シャッターがつくので逆流がほぼないこと、羽が簡単に取り外せ洗えること、フィルター付きのグリルが選べることなどメリットが多いが、電子タイマースイッチとの組み合わせ保証はないので、使用する際はご注意願いたい。また私は排気用換気扇を必要としないので、今回も風呂CFのみで排気用はないが、一般の取り付けでは排気用換気扇は予備として設けるのが無難であり、そのときの配線は下図となる。

コメント

はじめまして。

大変勉強になります。

有難うございます。

この390㎥/hファンの対応適正について質問させて頂きます。

1.残念ながらお風呂CFは設置できないので床置きサーキューレターで賄うのですが、以前の記事で「脱衣所に押し込むCFの方が重要」とのことで、洗濯干し場も兼ねる脱衣所CFとして隣接するリビングに本体を天井設置したいのですが、

390㎥/h時の騒音40dBが大きいので、通常は、「3.9W、200㎥/h、22.5dB」で運転させようと思いますが如何でしょうか?以前の記事で「120㎥/h、(20db時)」以上とあったので良いとは思うのですが。(洗面、脱衣、洗濯干場がひと続きで4.0帖程です)

2.冷房補助用の寝室CFとして隣接する玄関ホールに天井設置したいのですが、

この時の対象となる寝室は、ひとつが夫婦二人の居室となり、寝室部分が6帖、簡単な引戸で隣接する書斎部分が2.0帖の合計8.0帖となります。

もう片方は大人一人用の寝室5.0帖となります。

これも通常は、「3.9W、200㎥/h、22.5dB」で運転させようと思いますが如何でしょうか?以前の記事で「最低でも200㎥/h以上機種の設置」とあったので。

また、換気システムは全熱交換ロスナイを設置しようと思っています。

上記「2」の寝室としても用いるこの8.0帖と5.0帖の部屋には、

それぞれ何畳用を何台付けるのが適当でしょうか?

目安として御意見お聞かせ下さい。

神奈川県6地域、HEAT20のG3、Q1.0レベル2、約27.0坪

二階リビングタイプのそれぞれ一階の居室となります。

長々と申し訳ありません。宜しくお願い致します。

Koizumi様

コメントありがとうございます。

>1.

通常のスイッチ(電子タイマーでない)を使えば問題ないと思います。

>2.CFについて

これについては判断できません。

個室に使う冷房補助用のCFは、日射遮蔽を確実にした上で、冷気空間の冷気を取り入れて初めて成り立つので、まず天井に設置が通常行わないし、日射遮蔽及び個室の内部発熱、さらに玄関ホールに冷房用のエアコンがあるのかさえも知りませんので、お答えのしようがありません。玄関ホールを極端に冷やせれば良いのですが、下のブログに計算式があるので参考にしてください。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2018/06/01/post-17023/#:~:text=%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82-,%E5%80%8B%E5%AE%A4%EF%BC%88%E5%AF%9D%E5%AE%A4%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%86%B1%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E3%82%92%E6%8E%A8%E5%AF%9F,-%E5%BB%8A%E4%B8%8B%E3%81%AB%E8%A8%AD%E7%BD%AE

>2.ロスナイについて

こちらも設計者ではないので判断できません。

ロスナイをはじめとする24時間常時換気は法律で定められている流量以上がまず前提で、その中で流量の割り振りや、経路を考えなければなりません。また外壁に穴をあければ耐力壁補強も必要なので、それらを踏まえて機種を考えるので通常建物設計者が取決める事になります。・・・但し「緑の家」は一律一人一台で設置数を考え、音の問題から12帖用を「弱運転」で計画、運用しております(つまり大体約20m3/人で考えております)。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2021/04/30/post-32806/#:~:text=%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E5%AF%9D%E5%AE%A4%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%B5%A6%E6%B0%97%EF%BC%88SA)%E3%81%AF45m3/h%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%82%92%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8Co2

お忙しい処、お返事ありがとうございました。

恐縮ですが、頂いた回答についてもう一つだけ質問させて下さい。

先生が、このファンの利用をされた記事を拝見し、他のファンとの比較からこのファンの性能の優秀さを理解し、今回の利用に考えつきました。

2.個室に使う冷房補助用のCFについてですが、

「日射遮蔽を確実にした上で、冷気空間の冷気を取り入れて初めて成り立つので、まず天井に設置が通常行わないし、日射遮蔽及び個室の内部発熱、さらに玄関ホールに冷房用のエアコンがあるのか」とありましたが、仮定されている通りになっています。

そのうえで、壁にファンが設置するスペースが取れず、天井から冷気を寝室に落とし込みたく、天井設置を考えました。

文章の中に「まず天井に設置が通常行わないし」とありますが、

主に就寝時になりますが、玄関ホールに設置されたACから出た「25℃湿度50%」位のホールに溜まった空気を天井に設置したファンから落とし込むのはやはり難しいでしょうか?

時には、引戸を閉めてプライベート空間として利用したいと思った所存です。

ご見解のほど、宜しくお願い致します。

>仮定されている通りになっています。・・・主に就寝時になりますが、玄関ホールに設置されたACから出た「25℃湿度50%」位のホールに溜まった空気を天井に設置したファンから落とし込むのはやはり難しいでしょうか?

仮定のとおりなっていれば多分問題ないと思います。

25度で天上面が26~27度なら23度に落とした空気(天上面で24~25度)にすれば(ホールに溜める事が出来るなら)天井設置でもよいと思います。要は玄関ホールの温度を下げても平気な(又は下げられるような)空間構成なのか・・・です。

但しその他諸条件をを知りませんのであくまでも「多分」となります。

ご回答有難うございました。

先生の発案と相まって、

このファンの性能の優秀さにより、多用途に用いることが出来そうです。

自己責任で導入してみたいと思います。

感謝致します。

はじめまして。

CFファンの記事何度も見させていただいております。

我が家でも浴室にファンの設置を考えております。

その際に悩んだのが空気の流れる向きなんですが、浴室から排気の方が良いかな?と思っていたんです。でも記事を見させていただいたら給気する方が乾燥した風が当たって乾きやすいと理解しました。

その中で気になったのが給気すると浴室内が正圧になると思いますが、ドアを開けていれば問題ないのですが、ドアを開けなければ上の開口を開きっぱなしにすれば問題なさそうですが。

150m3/hの換気に対して仮に開口部が60m2程度だとしたら正圧は避けきれないと思います。多少だと気にならないのですが、圧力が高くなったときのデメリットってどんな感じなんでしょうか?

個人的な考えだと第二種換気みたいに壁内に湿気が入るのは無さそうですが、天井点検口に湿気が流れるのでは?と思いました。

もしくはDCファンと違い、そこまで圧力が上がらないから問題ないだろう。って感じになるでしょうか?

なにか助言を頂けると助かります。

ばーやん様

コメントありがとうございます。

>150m3/hの換気に対して仮に開口部が60m2程度だとしたら正圧は避けきれないと思います。多少だと気にならないのですが、圧力が高くなったときのデメリットってどんな感じなんでしょうか?

そもそも戸を開けて使用するようにマニュアルQ&AのQ5でお答えしております。戸を閉めてお使いになると、最近のUBの逆止弁でまず給気されませんし、開き型の戸が開かなくなります。そして60cm2だと思って答えますが、やはり少なすぎて給気量が半分以下まで下がる機種もあるでしょう。せめて150φダクトと同じくらいの140cm2はほしいところです。