今日4月1日から工事が開始される建物は、新しい法律のもとで確認申請が行われる。そのため先月の27日に確認申請済証が来た「広島南区の家」はその次の日に工事に着手したので、面倒な追加手続きをすることなく安堵している。

こちらが受け取った確認済証。提出から4週間程かかったのでギリギリであった。本来実質7日間以内なのであるが、この3月は駆け込み申請が多く、申請時から7日間で終わらない旨を審査機関から提出前に伝えられていたことと、準防火地域なので消防同意が必要な事、また広島市という地域柄ガスの引き込み位置記載や、消防法9条の遵守という記載が必要等で時間が普段より2週間以上かかった。同時に申請した長期優良住宅の技術審査のほうが1週間ほど早くおりていたが、認定提出=工事着工できずヤキモキしていた。

仮に4月以降の工事着手の新法対応になっても、「緑の家」の場合は断熱等級7で許容応力度設計(耐震等級3)を行っているので、設計変更など一切必要なくただ長期優良住宅時に作成したような書類を再び記載する手間だけなのだが、それが厄介なのであるし、施工会社さんのほうに迷惑をおかけすることにもなるので、やはり3月28日に工事着手できることは大きい。

さて本題だが、

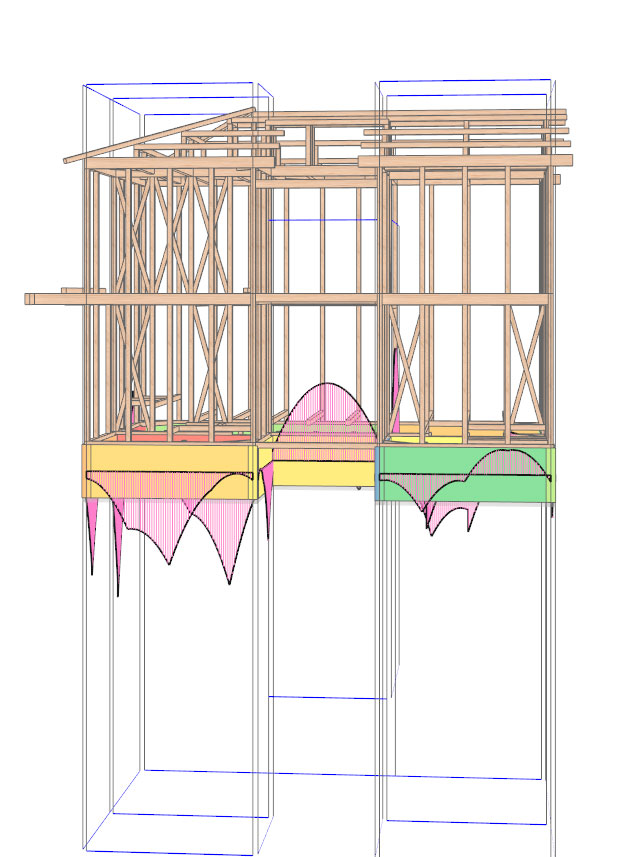

この4月の建物から木造住宅においては、40年ぶりに構造の審査が行政で行われる。特に影響が大きいのは基礎と耐力壁関連になる。「緑の家」は下の写真のように床下内のメンテナンスを重要視しているので、基礎内隅々まで移動しやすいように人通口をスラブ同面フラットで計画している。この時に地中梁を原則設けないで、基礎梁を工夫して平らにしている。

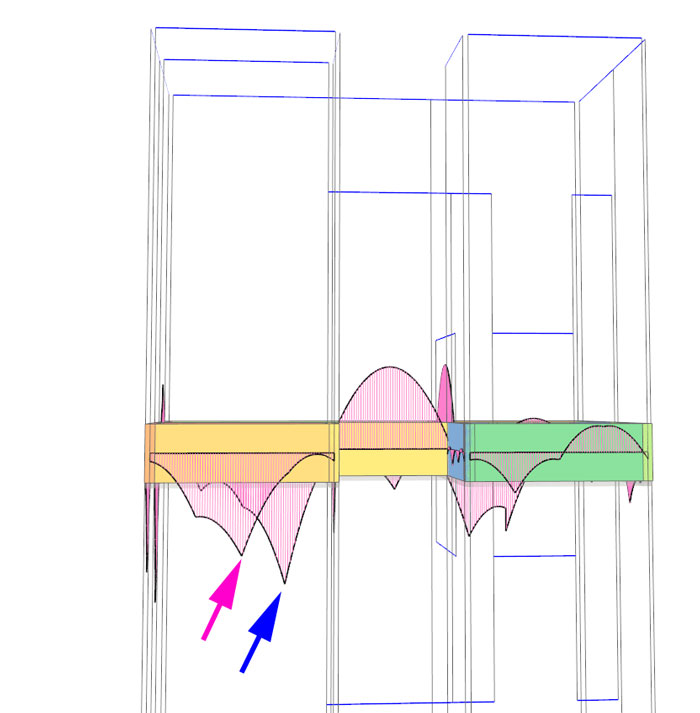

このような連続した梁の断面を変えるときには2重の手間をかけて構造計算している。基礎区画はコンクリート製の梁で一体で連続しているので計算で解くには、連続梁(グレー本ではラーメン構造置き換えの連続梁の解き方が一例として表示されている)として考える。一方通常の構造計算ソフトでは、柱支点間で梁のせいや巾を変えると、柱間で連続性はたたれ単純梁として最大応力の算定を行うことが殆ど。通常ならこれでよいのであるが、その柱支点間の先に耐力壁があると、短期応力時に曲げモーメントが発生し、特に単純梁で計算したモーメントを超えて大きくなる。そのチェックをしないまま、人通口などの開口部で梁断面寸法を変えると計算以上の応力がかかり梁が最悪壊れることになる。

実例を下で示す。

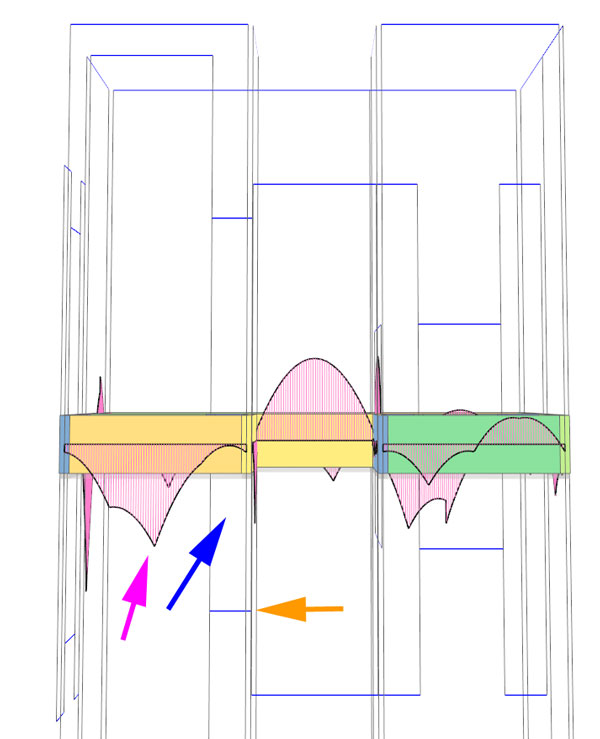

これはある実際の「緑の家」であるが、人通口を設ける前の基礎梁が全て同じで一体化している実際の応力図。このままだと基礎区画内毎に床からの侵入口が必要で使い勝手が大変悪くなるので、基礎梁に人通口を設ける事にすると・・・

このような応力図が・・・

このように変わり、人通口部分の最大応力(長期+短期応力)が少なくなってしまう。そこで計算を2回行って人通口を設けた時の許容応力を超えない事を確かめるのである。これを人通口ができる箇所すべてで確かめるので、それなりに手間がかかるが、基礎の構造を決めるときに必要な作業。

ところが構造ソフトの多くは、このように人通口を設ける箇所の応力伝わり方の判断は「設計者」にあると表示され、責任は「設計者の判断」になる。このような点が構造の難しさであり、このような事を行政がチェックすることが殆どない・・・というより今まで構造計算の審査依頼を3桁は出しているが、その裏付け計算が表示されていなくとも一度も指摘されたことがないが、今後はより厳密になるだろう。また構造ソフト会社さんもこのような裏付け計算をも盛り込む可能性があり、そうなればもっと楽になるであろう。このように構造とは大変難しい作業であり、高断熱等級7取得に比べればその数倍大変な作業であるから、当事務所の設計作業のうち構造関連が7~8割占めると以前から申し上げている。誤解を恐れずにいえば、「高断熱などの温熱設計は意識すればDIYでも何とかなる」に対し「構造は技術者でなければ無理で本来の建築設計作業」といえる。