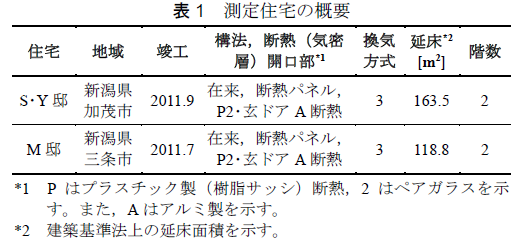

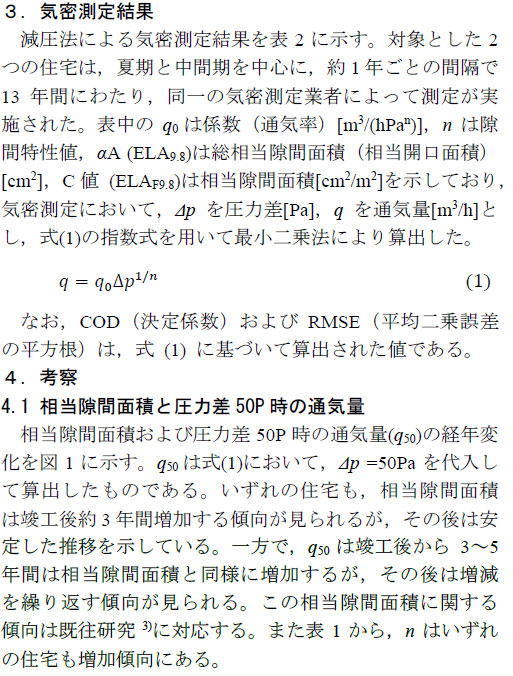

最近の住宅業界ではC値が0.1㎝2/m2と実測されるほど気密性能が良くなっているが、「13年後にその気密性能が維持できているか、隙間の特性は」についての一つの答えとなる報告書を紹介する。

ここ数年ご案内している次報になる。今回の対象住宅は当事務所の所在位置の三条市と隣町の加茂市であることから親密性を感じる。

今回の測定した建物は、工場で壁パネルをつくり現場で組み立てる工法なので、これ以外の建物がこれと同じ13年後の気密性能になるとは言えないが、1つの参考例としてはよいと思う。

2011年といえば東日本大震災があったその年で、当時はある特定の断熱材製造工場が津波で破壊され、また合板倉庫も同様に被害を受け、それらの入手が数カ月遅れたことが記憶に残る。そんな中で断熱パネルを製造し組み立てを行っていたとのこと。当時有名なウレタン系パネルはFP工法やLIXILさんの工法が思いあたる。

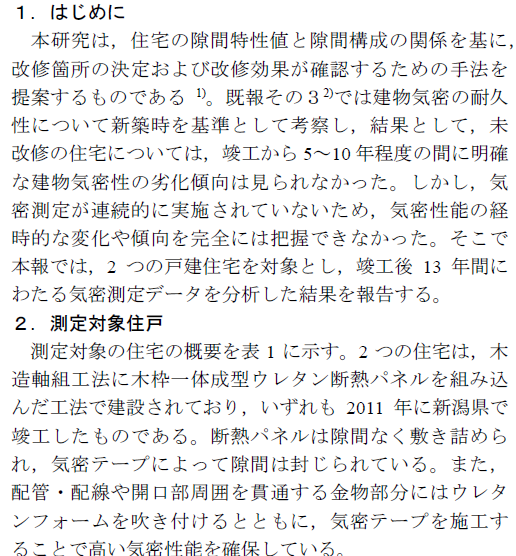

開口部の概要は樹脂サッシであるが、その形状も概要にいれてほしかった。これはまとめにある隙間特性につながること。

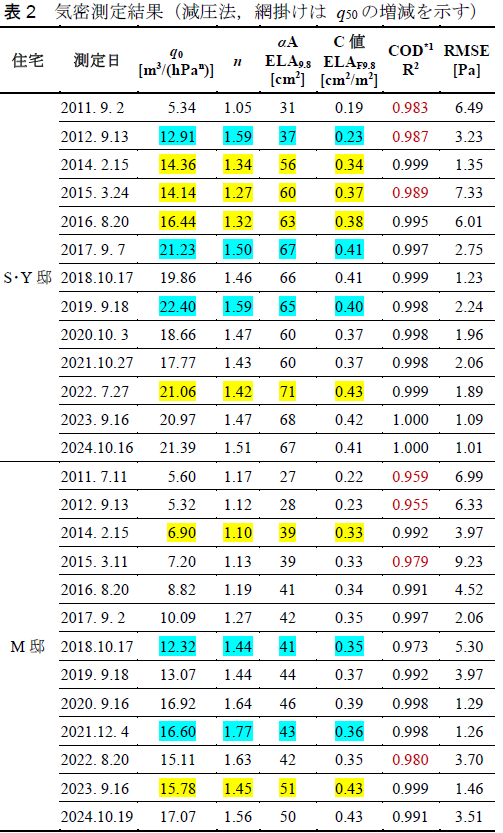

表中の網かけはq50の増減を示すとあるが、これが色なら黄色と青の違いがわからないので説明がほしかった。

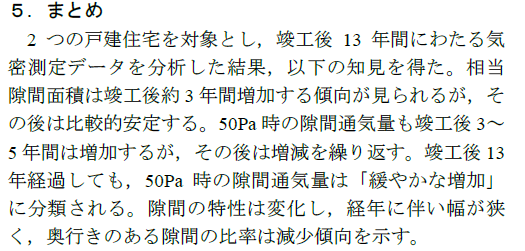

まとめは上のとおりである。竣工時に2棟ともC値0.2㎝2/m2前後ととてもよく、13年後でもC値が0.4㎝2/m2では0.2㎝2/m2しか気密性能の落ち込みはない。但し隙間の特性は「幅が狭く奥行きのある隙間が減少傾向」とあり、逆を言えば幅が広く浅い隙間が増えてきているということである。例えばサッシの部材隙間(パッキンの隙間)のようなものが浅い隙間だと想像している。この論文の続報には今後も注目したい。