昨日の定休日にotomo vie centでは真夏のこの時期に薪ストーブを焚いた。これが古民家の楽しみでもあり、メンテナンスでもある。

私は30年間も高気密高断熱で寒さ暑さとは無縁の生活を子育てをしながら堪能した。高性能の家で快適に長く暮らしていると、人生の後半では住まいに対し何か違ったことを求めるようになる。

最近の住宅は、高性能の高断熱高気密住宅に高い関心と需要が求められるようになってきた。私にとって住まいは生活の器であり、この器の中の料理がその暮らしとなる。年齢を重ねると食べる料理がかわるように暮らし方も変わる。例えば30代から40代のころは、肉等が最も好きな料理で、多少脂っこいものが良かったのに、現在は魚や野菜を中心とした料理に代わってきている。お酒も同様で30代、40代は夏はビールで冬は日本酒だったのが、今は夏が焼酎ロックで冬がワインと日本酒になってきている。となるとその器も変わり、ビールにはラフで派手な器や土っぽい器が多かったが、今は質素で簡素な器やグラスを主に使うように変わった。多分多くの人が通るごく自然な事。

住む家も同様で暮らしが変わると器となる住宅も変化するのが自然な感情なのかもしれない。

ということで・・・今は高断熱高気密と全く真逆の低気密低断熱のotomo vie centでの暮らし方があっている。でもその低気密低断熱の母屋だけでは住宅ではなく、これは昼の暮らしの場であり、夜は中断熱に改装した築65年以上のアトリエ棟で就寝している。アトリエ棟は母屋等の並びにあり、20帖弱のワンルーム形式であるが、24時間冷暖房をしており、高断熱高気密の自宅だった寺泊の家の快適さに及ばないが、暑さ寒さを遮断して安心して就寝できるので不満はない。

私が好きな建築家であるフランクフロイドライトは夏の住まいと冬の住まい(仕事場)を分けて、年2回移動してくらいしていたがその気持ちよくわかる。やはり夏には夏用の器、冬には冬用の器で暮らすことは人生をより豊かにしてくれる一つの住まい方だと思う。私は仕事柄このような複数の建物で暮らしているが、普通は難しいので、巷では一軒の家(一母屋)で高断熱高気密の暮らしと半屋外的な空間を隣合わせにして提案していることも多く、私は下の「原村の家」でそのような一母屋の中に半屋外を持つ家の設計を行っている↓。

こちらの家では2階に半屋外のインナーバルコニーがあり、このインナーバルコニーと1階にある納屋が半屋外の部分である。しかしインナーバルコニーはよくある戸を全開にして室内外を融合したような使い方ではなく、完全に区切って半外空間にもサッシを設け、外部と完全に仕切れて使える空間である。これは多くの戸を全開にするインナーバルコニーと違い、室内に虫や蛾、PM2.5 や花粉などが室内に入り込むことがなく、でも簡単に屋外の風を満喫できる空間になっており、とても贅沢なつくりである↓。

さて話はotomo vie centに戻る。

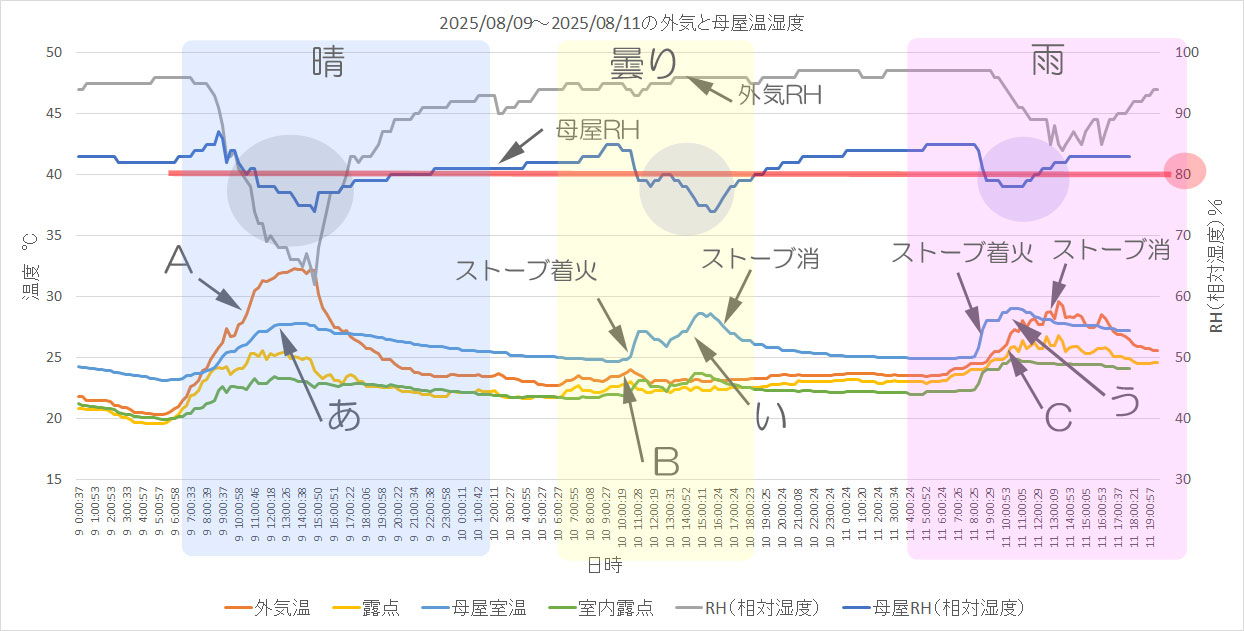

真夏に薪ストーブを着火したのは母屋のRH(相対湿度)を下げたかったからである。下は先週末のotomo vie centの屋外と室内の温湿度の変化である。

9日は晴れて気温が上がり(A)、それにつられて母屋室温も上がり(B)、その結果室内のRH(相対湿度)が80%未満に下がっている。このRH(相対湿度)が80%未満が長く続ければ室内のカビが防止できる。ところが次の日の10日は曇りで、予報を見ても最高気温が25度以下(B)になるとのこと。これではRH(相対湿度)が80%未満にならないので、母屋内で薪ストーブを点火して意識的に室温をあげた(い)。すると室内い温度が2度から3度あがり、室内RH(相対湿度)が80%未満になっていく。そして11日目は土砂降りで温度が低いままだと当初思われたので(C)、再び薪ストーブを点火(う)し室温を上げたが、前日の曇りとは違い、大気の変化で外気の露点温度も急上昇してそれが室内にも影響して室内RH(相対湿度)が80%未満がわずかな時間だけにとどまった。しかしながらこのように意識的にエアコンを使わなくとも室内RH(相対湿度)は下げることができる。実はこの真夏の薪ストーブ点火は、古のころは竃(いろり)がこれに相当し、朝晩に煮炊きする火で室内RH(相対湿度)を下げ、加えて竃(いろり)から出る煤煙で煤けてカビを防ぐ効果があったと思われる。つまり今より古の古民家のほうが生火で煮炊きを室内で行うことで、室内にカビが生えにくかったと思われる。

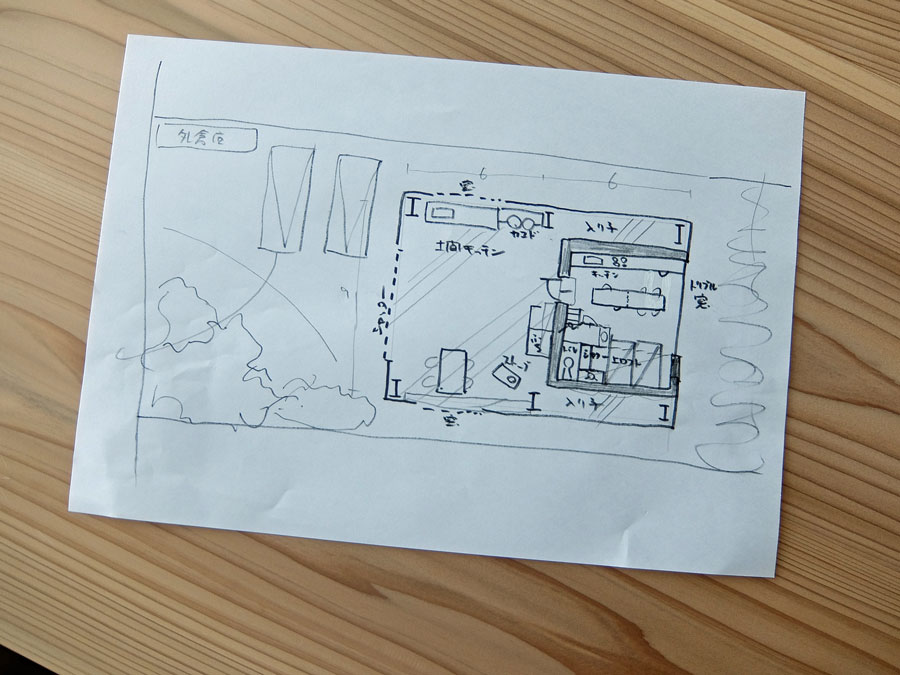

ここまで来て今回の題名がわかると思うが、古来の住まい方をしなくなったこの古民家はさらにカビが生えやすくなっているのである。だからこそ今の住まい方では古民家は住居には向かない。もし住居にするなら力任せのエアコン使用で除湿するしかない。スケルトンリノベーションして高断熱高気密性能を家全体に施せば力任せでない除湿ができるが、そうなると古民家の良さが無くなる考えている。形だけ残したければそれでも良いだろうが、古民家内で魚を直接焙ったり、ご飯を竃で焚いたりするこの半屋外的な暮らし方までとなるとまず難しい。しかしこれからの自分にはこのような暮らし方が合ってきている。これは多くの方も同じであろうかと思う。歳を重ね子育ても完全に終わり、仕事が自身のためと割り切れるので、若いころに絶対的になかった余裕時間が生まれる。ゆっくりと食事を用意し食するゆとり時間がとても至福である。そんなことを考えてきっと一軒の家の中に半屋外と完全に防備された室内である高断熱高気密も住まいを考えるのであろうが、これを住まいを2つ所持したり、住み替えをしたりするともっと充実するかもしれない。しかし現実的に難しいなら鉄骨構造の倉庫に入り子型で住まいつくる方法を、「緑の家」は今後提案していきたい。下はそんな60才以後の「鉄骨入り子構造のリノベ」の住まいを5分スケッチで書いてみた。

さて、otomo vie centに話は戻る。

階段が再び取り付けられたので拭き掃除を行う。

取り付け前

取り付け後

最初は一人で取り付けしようと考えたが、外すときより力がいるので管理人と2人で取り付けている。古民家は真っすぐな柱はほぼないので取り付けに30分ほど要した。踏板は時を表すかのようにこんな茶色。でも艶はある。

3年ぶりに再び小屋裏部屋に出入りでき、このわびさび感のある不思議な空間にドキドキする。

otomo vie centが着々と形になってきている。来春頃にはプレオープンして客人をおよびできるかも・・・と思っている。